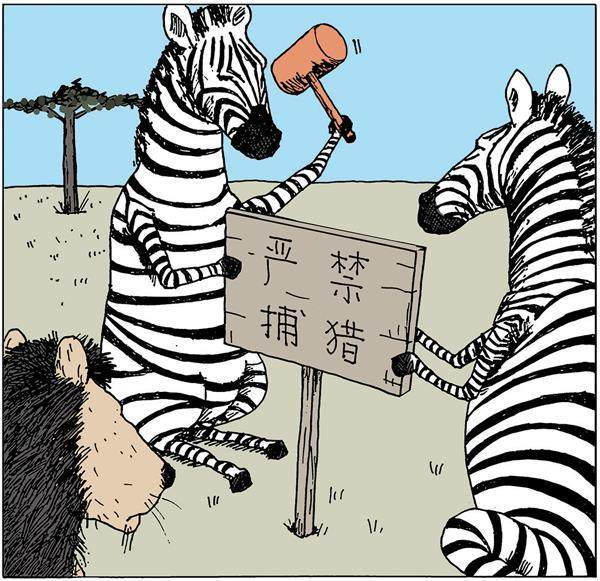

为什么规则经常被无视

在公共场所哪些行为是被禁止的,基本上我们都心知肚明,张贴那些温馨提示的牌子还有意义吗?比如,许多餐馆里贴着“禁止吸烟,违者个人最高罚款200元”的牌子,草地上竖着“请勿踩踏”的牌子,小区里竖着“文明养犬”的牌子。对于这个疑惑,专家也许会回答,标牌有没有用要看具体情况。

荷兰法学家本雅明·范·罗伊和美国心理学教授亚当·费恩合著了一本书,叫《规则为什么会失败》,书中写道,在纽约地铁上有标牌提示乘客:“手扶杆服务于你的安全,而不是你的最新编舞。你要抓的是手扶杆,不是他人的眼球。地铁车厢不是秀场。”“哥们儿,别叉开腿坐。”

在引入这些标牌后,那些不受欢迎的行为在地铁上依然猖獗,因为“有关部门想要改变的行为如果很普遍且高度可见,那么,要求乘客改进举止的呼吁就很可能落空。如果大多数人经常性地违反规则,增设标牌就对改变行为没什么作用。在看到违规行为的地方放置标牌,这很符合直觉。但这些地方的违规行为必须先被杜绝。否则,标牌只是提醒了人们规则正在被破坏,结果反倒可能削弱规则的力量”。

大多数规则的存在是有原因的,目的是让我们免受伤害。“没有有效的法律规则,我们就不能保护自己的财产,避免被盗;小企业会被大型垄断企业和不公平的借贷操作吞并;环境会更加恶化,气候会继续变暖;许多食物将无法安全食用;政府不再能收到税款,于是公立学校将关闭。”

很多法律规则都成了一纸空文,在20世纪20年代禁酒令期间,美国政府出台了多项法律,甚至修正了宪法,以禁止酒精消费,美国人的饮酒习惯却丝毫未被改变,该法律只因滋生了黑市和有组织的犯罪而被世人记住。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《读者》2024年7期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅