《醒世恒言》里有一个好人发大财的故事,叫《施润泽滩阙遇友》。

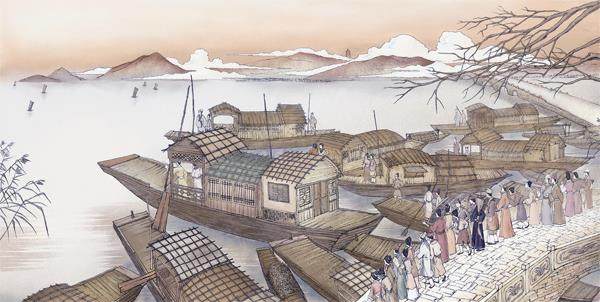

这是明朝嘉靖年间的事。苏州府吴江县有个盛泽镇,这个镇的丝绸行业非常发达,家家户户都养蚕出丝。

有个人名叫施复,娶妻喻氏,这两个人的姓氏合起来,就是“施与”,两个人没有儿女,过着比较自在的小日子。

夫妻二人“家中开张绸机,每年养几筐蚕儿,妻络夫织,甚好过活”。

这天施复积了四匹绸缎,用包袱包好,带到收购商那里卖。

施复卖完绸缎,往外走了几十米,看见街上有一个青布包袱,打开一看,有六两多银子。

“今日好造化!拾得这些银子,正好将去凑做本钱。”

这句话有意思,得了六两银子,倘若是一个农民,估计就拿回家藏起来备荒年了,但施复是手工业者,他首先想到的就是添一台织机。

施复心想:“有了这银子,再添上一张机,一月出得多少绸,有许多利息。……积上一年,共该若干,到来年再添上一张,一年又有多少利息。算到十年之外,便有千金之富。那时造什么房子,买多少田产。”

施复算的是一笔资本账,但是就像亚当·斯密写了《国富论》,还要写《道德情操论》一样,他想到了这钱该不该拿。

“这钱如果是富人丢的,就像牛身上掉了一根毛,没什么损失;如果是客商的,这是他离妻别子、风餐露宿,辛勤挣来的钱,丢了一定非常难过。有本钱的还能承受这种损失,倘然做的是小生意,或者干脆像我一样是小个体户,这六两多银子一丢,家人埋怨不说,甚至可能要卖儿卖女,万一再想不开,寻了短见怎么办?”

施复感受到丢钱人的不容易,他就带着钱回去等失主。

等了半日,不见失主来寻。他渐感腹中饥饿,欲待回家吃了饭再来,又担心失主回来,遇不到,只好忍着饥饿等候。

等了好久,一个村庄里的后生满头大汗冲了过来,大声嚷嚷着,说把银子忘在柜上了。主人家说:“银子好好给你,怎么可能落在我这里?”

后生跺着脚哭嚷道:“这是我的种田工本,如今没了,却怎么好?”

施复问道:“约莫有多少?”

那后生道:“起初在这里卖的丝银六两二钱。”

施复道:“用什么包的?有多少件数?”

那后生道:“两整锭,又是三四块小的,一个青布银包包的。”

施复道:“不消着急。我拾得在此,相候久矣!”

施復便去兜肚(包袱)里摸出银子,递与那人。那人连声称谢,接过手,数一数,分毫不差。

一群人围上来看热闹,问这问那。后生非常感激,说要把钱分一半给施复。

“我要是想要你的钱,就直接拿走了,干吗还等你?”

大家看施复不要钱,就建议后生请施复喝三杯,表示谢意。施复说:“不用了,我急着回家,家里还有事。”

后生千恩万谢,围观者都说他运气好,也有人笑话施复愚蠢,但是一些长厚的人说,施复积了阴德。

什么是阴德?施复的事迹在市面上流传开了,大家就会更信任他的人品,愿意跟他做生意。所谓阴德,其实就是良好的商誉。施复回到家,妻子问他怎么这么晚才回来,他说了缘由。妻子非常赞成:“命里该有时就会有,命里没有,就算拿在手里,我们也守不住。”

说来也奇怪,此后的几年里,他家的蚕长得很壮,生产的丝绸特别润泽,行内都尊称他为施润泽。施复还有一件喜事,虽然他不年轻了,妻子却生了一个大胖小子。

这一年的蚕又长得很肥壮,眼看施复家里的桑叶不够了,这时有人说,洞庭山那边的桑叶比较多。于是全镇十几户人家一起包了一条船,去洞庭山买桑叶,施复也在其中。

因为出发得晚,中间要在太湖边上休息一夜。