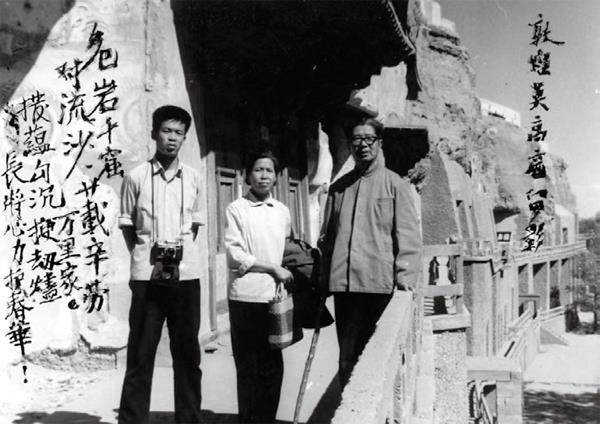

89年前,我的父亲常书鸿在塞纳河畔与敦煌文物的一次偶然邂逅,彻底改变了他的生命轨迹。为了心中那份召唤,他放弃了繁华优越的巴黎生活,来到黄沙漫天的莫高窟,更将此后60年的荣辱沉浮和恩爱情怨都留在了大漠深处的敦煌石窟中。

塞纳河边的“邂逅”

父亲常书鸿与敦煌结缘,源于1935年。有一天,他从卢浮宫出来,在塞纳河边散步闲逛旧书摊,不经意发现了一部由六本小册子装订的《敦煌图录》,这套《敦煌图录》是1907年伯希和在敦煌石窟中拍摄的作品。通过这本小册子,他第一次被来自祖国的艺术深深震撼,在旧书摊前一直看到暮霭时分。摊主告诉他,还有许多彩色的敦煌绢画资料,就在不远的吉美博物馆。

第二天,父亲一早就赶到吉美博物馆。那里展览着伯希和1907年左右从敦煌盗来的大量唐代大幅绢画。其中,最精彩的是7世纪敦煌佛教信徒们捐献给敦煌寺院的《父母恩重经》,早于文艺复兴时期意大利佛罗伦萨画派祖先的乔托700年,早于油画创始者文艺复兴时期的佛拉蒙学派的大师梵爱克800年,早于法国学院派祖师波森1000年。父亲第一次意识到,西洋文艺发展的早期历史与敦煌石窟艺术相比,无论在时代上或在艺术表现技术上,敦煌艺术更能体现先进水平。后来他说:“我是一个倾倒在西洋文化,而且曾非常自豪地以蒙巴拿斯(巴黎艺术活动中心)的画家自居,言必称希腊、罗马的人,现在面对祖国如此悠久灿烂的文化历史,数典忘祖,真是惭愧至极,不知如何忏悔才是!”

在这场“邂逅”之前,父亲是西方艺术彻头彻尾的崇拜者。他出生于1904年,祖姓伊尔根觉罗,曾祖父是从东北热河派到杭州驻防的小军官,后在杭州安家落户。父亲的三叔经常画一些中国风味的彩色贺年卡,由此启发了他对绘画最初的兴趣。

1918年冬,父亲考入浙江省立甲种工业学校(浙江大学前身)。毕业后留校任教。1927年6月,在好友沈西苓父亲沈兹九的资助下,乘坐“达达尼”号邮轮,抵达他昼思夜想的艺术天堂——法国巴黎。

在巴黎,父亲获得公费留学的名额,进入里昂中法大学学习。1932年,他从国立里昂美术专科学校油画系和纺织图案系毕业,油画《G夫人像》获得全校毕业生作品第一名。此后又以油画《浴后梳妆》《浴女》获得第一名,被保送到巴黎高等美术学院深造,师从法兰西艺术学院院士、著名新现实主义大师劳朗斯。他的作品《湖畔》被选送参加里昂1933年春季沙龙展,获银质奖;1934年在里昂春季沙龙展出的《裸妇》,得到了美术家学会的金质奖章,被法国里昂国立美术馆收藏。

敦煌的召唤

那时,父亲已在法国取得桂冠,画廊向他发出的订单很多,完全可以确保全家人在法国过上舒适而优渥的生活。自从目睹东方石窟里的艺术瑰宝,他内心深处总有一个声音在召唤:回中国,去敦煌。1936年,在父亲准备离开巴黎前,时任国民政府教育部部长王世杰来电,邀其回国,任国立北平艺术专科学校教授。因那时西北政局不稳定,他只好先在艺专继续教书。1942年,河南洛阳龙门石窟的大型浮雕《皇后礼佛图》被人劈成无数碎片,偷运出国。