命运跌宕矢志不渝磨心智

1992年6月,我从湖南省作家协会创研部转到深圳女报杂志社工作,与李世南先生的夫人戴丽娟做了同事,年底我去位于深圳莲花二村的家里拜访了李先生,自此我们两家有了不解之缘。

万没想到的是,年后李先生就突发脑血栓,“几失半壁江山”。我至今还清晰记得,他在病床上对我说:“我抬上救护车的那一瞬间,看到了天空中那颗斗大的晨星,就死死地盯着,一刻也不敢闭眼,我知道我会活下去!”然后,他开始漫长的、默默而坚毅的康复。而我开始和他近距离地亲密接触,并反思他作为一个艺术家在深圳的文化命运。

《一个画家和他的文化命运》(载《深圳商报》1996年1月11日)这篇文章,有我对李世南真切的同情,有我对当年深圳真实的体认。当时在小范围引发了一场“文化沙漠”的争论,核心是深圳文化发展问题,这使得李世南的命运和现象,一下子成为深圳全城的焦点,竟致当年的市领导读了此文之后,迅速登门探访李世南。

我想说,深圳期间李世南命运的跌宕起伏、康复的顽强坚毅,让我无数次想起《肖申克的救赎》中的那句话:“有一种鸟儿是关不住的,因为它的每片羽毛都闪耀着自由的光辉。”李世南的羽毛太鲜亮了,当他受难的时候,我心底里真真切切地感到上天对他的禁锢是一种罪过。于是,我身不由己地参与到一场漫长而神奇的精神旅行之中。

拜名师得笔墨功夫真传

从1994年冬月开始,我断断续续为李世南的大作《狂歌当哭记石鲁》做编辑校对工作,就是在对这部书稿的编校过程中,李世南的第一个定位清楚地浮现在我的脑海。

他是中国当代画家中传统笔墨功夫最好的之一。

凭什么这样说?凭他的艺术天赋和有最好的老师,老师喜欢有天赋之人。在《狂歌当哭记石鲁》一书中,22岁的李世南先拜何海霞先生为师。何海霞何人?张大千先生入室弟子也。李世南就在何老师软软的声音里,十日一山、五日一水地跟着他学习山水画。他这样教李世南画柳树:“他说树有各种神态,有的像龙钟的老人,有的像婀娜多姿的少女,有的肃穆,有的婆娑起舞。他边说边比拟着树的神态,忽而仰,忽而俯,做出各种美妙的姿势,十根兰花指像柳条般柔软。”受当时社会大环境影响,李世南断断续续跟随何老师九年。当再次变故来临,何先生果断将李世南转到石鲁门下,并留下郑重其事的“石公必传”的拜托,足见他对李世南的喜爱。

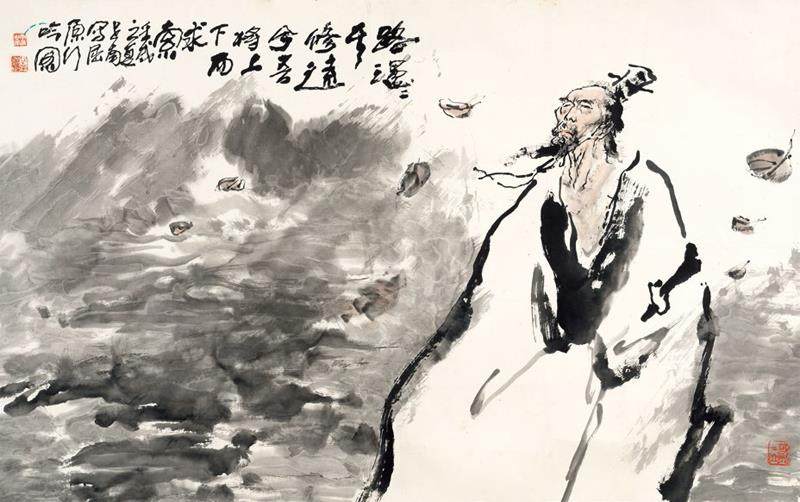

石鲁又是何许人?是新中国公认的第一个画派——长安画派的奠基人,也是中国现当代画家在世界艺坛最受推崇的少数几个大师之一。石鲁先生对李世南这个学生喜爱有加,由于面对的是学生的习作,石鲁脱去了写《学画录》时穿的文言文外衣,不再考虑归纳、综合,往往在有的放矢的基础上兴之所至,谈画人物,谈素描,谈临摹传统,谈创新,谈生活,到处都有灵光闪现,都能发人之未发、想人之未想。那么,石鲁这位伟大的导师教给了李世南哪些功夫呢?列举几段:

当勤奋的李世南长时间每天至少画九幅素描、一大叠速写的时候,石鲁提醒他正确的学习方法是少而精。“画斗方很方便,时间多点少点,地方大点小点,都可以有条件画,把当天见到的,想到的,最有感受的东西画下来,要像准备拿出去参加展览那样认真,一遍不行再画一遍,直到自己尽力为止,如此天长日久,一定会有很大的进步,你试试看。”

当李世南沉浸在素描加水墨的人物画体系中不能自拔时,石鲁告诉他“画山水的时候,要把山水的神情气态当人物看,画人物时,要把人的神情当作山水来观照”,“中国画画人物,无非就是讲墨、气、色。墨色在一幅画的整体和局部上,都要注意对比,要使墨色响亮起来,形成强烈的对比,譬如人的头部最黑的地方是头发和眉目,其他部位都淡,所以头发和眼睛要用最重的墨来画,其他配上淡淡的颜色,就响亮了。”

在《狂歌当哭记石鲁》这部书稿中,李世南绘形绘色地描述了何海霞先生,尤其是石鲁先生对他的开悟和教诲,在记忆的长河中淘洗出了无数的金子。我一好友曾信誓旦旦地给我说,李老师这本书每个学画的都应该买一册,每个画家都应该对照这本书作反思。