父母相继离世后,我将老家的土地证带到了远方的城市,然后放在抽屉里,未曾打开看过。因为不用打开它,老家的土地就像我的亲密伙伴,深印在我的脑海,我们彼此牵挂!

直到前段时间,一位从小随父母离开老家住在城里的表弟忽然给我打电话,给我讲想在我老家的一块地里修房子,说是我的姑妈在姑父去世后就念叨着要回老家。另外,老家的邻居们在微信群里说政府要在老家的土地上修建学校,估计要占到我家的地。于是,我才从抽屉里翻出来那本鲜红的土地证,打开细细看起来。

一直对老家土地面积没有任何概念的我才发现我家的土地总面积竟然有十一亩之多,土地证里给我家的地画的草图十分形象,我看着回忆着它们就鲜活起来,对着我眨眼睛,对着我招手,对着我舞动……

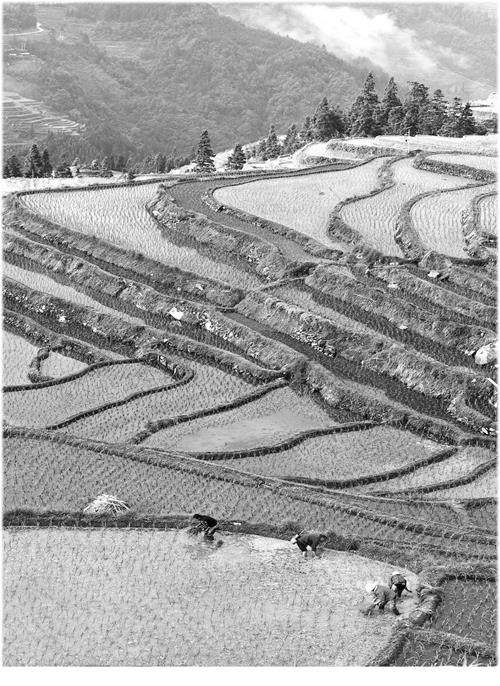

山隍庙那里有几块长条形的梯土,站在老房子的院子里就能一览无余。几块梯土边上长着几棵柏树,还有一棵橙子树。那棵橙子树从来没有结出过果子,枝干上长着尖利的刺,就那么不要脸地霸占着它的地盘。到了夜里,还有猫头鹰把它当着保护自己的屏障,蹲在里边,深夜里就发出婴儿啼哭般的叫声,响彻山谷。也许是天光反射晃眼,站在院子里的我们望过去,几棵柏树和那棵橙子树一年四季都发着黑黝黝的光,加上老屋院坝前边那片乱糟糟的竹林、两棵歪歪扭扭伸向天空的柏树和那棵老木柑树的映衬,它们就在刺眼的光芒下闪着金光,影影绰绰像是从天际中走来的怪物。几块土不是用来种豆就是种荞麦。豆子成熟的季节,母亲就会使唤我去摘豇豆、四季豆、胡豆、豌豆来煮了汤,蘸着辣椒汤拌饭吃,那些饥饿的岁月里,山隍庙的几块梯土倒是成了济世的菩萨。

站在山隍庙转过身向北望去,视线就被另一座高聳云天的悬崖遮住了。那座悬崖东粗西细,看去就像是一辆昂头奔跑着的火车,足有四五里地那么长。人们都形象地叫它“火车岩”,火车车身长满了郁郁葱葱的树和灌木,间或露出白森森的绝壁,人们又叫它“白岩”。胆子雷的就拿绳索把自己从火车岩上头吊下来,在火车岩半壁砍伐树木。咚咚咚砍伐树木的声音能传出去很远,树木断裂咔嚓嚓坠下山崖也让人心惊。

偏偏我家有一块土就在火车岩西边尾部的沙坡上,我们叫它沙土。沙土种玉米总是干死,种红薯洋芋也不理想,就种花生吧,收成也不好。它营养不良,被我们嫌弃。嫌弃它娇气和脆弱,种啥啥不成。而且为了种它,我们要把有机粪肥背上去挑上去。沙土松滑,送肥艰辛,还得不偿失。后来就放弃了种它,我们遗弃了它,它倒是让那些灌木丛青杠树长得密密麻麻,旺盛非常!这样倒好,它们的长势抓牢了沙土,免得沙土松动,让上头的火车岩垮下来了。二十年前,这沙坡上还住着两户人家,就是因为火车岩垮下来房子那么大的石块,差点砸中了他们的房子,在这沙坡住了好几代的两户人家被迫搬走了,至今还有那老房子的框架颓废地歪在那里。我倒是希望在这沙坡上种庄稼的人家不要在这沙土上翻土播种,让沙土长满密密麻麻的荆棘树丛,像南边的山坡一样让野兔野猪穿山甲在这沙坡上落脚生活,并生生不息。

我家的田土大多都在稍微平整一点的地方。有四五块梯田连在一个逼窄的小土坡。小土坡在一条河的源头,可又不在河边,享受不到河水的恩泽与灌溉。凶年干旱,梯田里的稻禾就眼巴巴地眺望着不远处的河水咽喉干渴,枯槁而死。大多数的年成,梯田还是能享受到它们上头水渠流过来的水。但是几大弯人家户的梯田都需要同一股水渠灌溉。于是,每年夏天,这沟渠里的水就要按时分配,轮到谁家灌溉的时候,谁家就要派出人手去值守,防止别人家偷了自家的水。