建国以后中国人民解放军各时期的奖励制度(续)

1950~1960年代我军的立功奖励制度

中华人民共和国成立后,中央军委及总部机关先后多次修订颁发《纪律条令》和立功条例及奖励办法,奖励的项目有过多次变化。

1951年2月1日,中央人民政府人民革命军事委员会总参谋部颁布《中国人民解放军纪律条令(草案)》,规定奖励的项目分为陆、海、空军排级以上干部和陆、海、空军战士及班级干部两类不同的奖励项目,最高奖项为颁发奖章。

1953年5月1日,中央人民政府人民革命军事委员会总参谋部修订《中国人民解放军纪律条令(草案)》,奖励项目稍有调整,干部奖励为:通令嘉奖、撤消惩戒、授予假期、颁发奖状、授予奖品或奖金、授予军旗前照相(营级以下干部)、提前升级、授予荣誉称号、颁发奖章。战士奖励中没有“提前升级”和“授予荣誉称号”两项,其他与干部一致。

1957年8月1日,中华人民共和国国防部颁布《中国人民解放军纪律条令》,对于士兵的奖励种类如下:口头嘉奖、给予假日(2日以下)、记三等功、记二等功、记一等功、晋升军衔或者晋升级别(均限一级)。军官的奖励种类比士兵少“给予假日”一项。

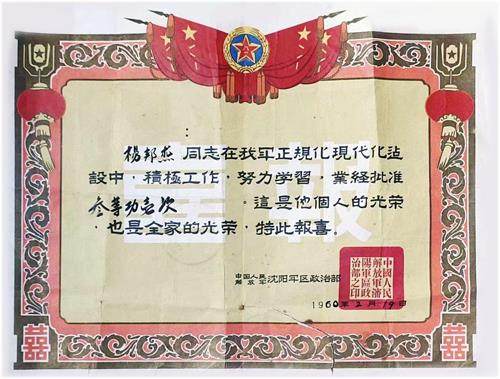

1963年9月2日,总政治部颁发《中国人民解放军战时立功条例(草案)》,规定了各类人员战时立功的具体标准、立功等级、批准权限及庆功形式。对于立功或获得英雄、模范称号的个人,分别授予立功奖章或英雄模范奖章,由部队首长通令嘉奖,领导机关发给立功证书,酌情给予物质奖励,并向其家属发喜报。

1964年2月1日,我军战时和平时的评功授奖统一按中华人民共和国国防部颁布修订的《中国人民解放军纪律条令》有关奖励的规定执行,奖励项目不再分军官、士兵,而是全军官兵通用,分为:嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。荣誉称号为最高奖项。授予全军性的个人和单位荣誉称号的权限,属于国防部。规定对于荣获三等功以上奖励的个人,即三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号,应发给立功受奖证书,向其家庭发送立功喜报。取消了酝酿中的立功奖章,改为颁发受奖证书和立功喜报。

1965年5月22日,第三届全国人民代表大会常务委员会第九次会议决定取消中国人民解放军军衔制度。5月24日,国务院颁布《关于中国人民解放军新的帽徽、领章和部分军服样式的决定》,从6月1日起,陆、海、空军和公安部队一律佩戴新的全红五角星帽徽和全红领章,做到三军一样、官兵一样。官兵一律戴解放帽,海军军服的样式改为与陆、空军相同,其颜色为深灰色,官兵每人发腰带一条,逐步换发新式(65式)军服。当时现行的(55式)帽徽、军衔肩章、军衔领章和军种、兵种和勤务符号,军官的大檐帽、女无檐软帽、水兵大顶帽,原军官武装带,原校级以上军官的西式大礼服和女裙服,均予以废止。虽然没有命令取消颁发的勋章、奖章、纪念章等证章,但从1966年5月文革开始以后,军人基本上不再佩戴勋章、奖章的略章了。

1975年11月,中共中央军委颁布《中国人民解放军纪律条令》,再次对奖励项目、标准、批准权限和实施办法明确了统一的规定。奖励仍然分为三等功、二等功、一等功、晋升级别、授予荣誉称号。依旧是对个人颁发立功受奖证书,并向其家庭发送立功喜報。

1979年颁发的英雄模范奖章、立功奖章

1979年3月23日,经中共中央军事委员会批准,为表彰作战有功人员,发扬爱国主义和革命英雄主义精神,鼓舞部队的战斗意志,总政治部下发《关于颁发战时英雄模范奖章和立功奖章的通知》,颁发中国人民解放军英雄模范奖章和立功奖章。由于第一批英雄模范奖章和立功奖章授予参加中越边境自卫还击战的有功人员,所以又称为战时英雄模范奖章和立功奖章。10月20日,总政治部下发《关于对平时立功和授予荣誉称号的人员颁发立功奖章和英雄模范奖章的通知》,分别对战时和平时授予奖章作了统一规定,并从当年12月21日开始实行。

从这时起,我军的立功奖励制度从之前的只对获得者颁发立功证书和喜报,发展到授予由总政治部统一制作的立功奖章,同时颁发奖章证书和立功喜报,并将有关情况进行登记存入档案。