伯丹Ⅱ步枪的衍生型号

更加简单、坚固的伯丹Ⅱ步枪在俄罗斯军队中受到了广泛欢迎。不过众人很快意识到,仅靠一种全尺寸的步兵步枪很难适应不同兵种的需要,尤其是对骑兵和炮兵部队的士兵来说,他们希望用上更短、更轻的新步枪。在亚历山大二世的首肯和亲自推动下,伯丹Ⅱ步枪在俄罗斯很快发展出了3种变型枪:较步兵步枪更轻、略短的龙骑兵步枪;采用圆柱形扳机且无扳机护圈的哥萨克步枪;更短、更轻的卡宾枪。

M1870伯丹Ⅱ步兵步枪列装后不久,炮兵委员会常任委员В.Л.切比绍夫上校(后擢升为将军)就开始为龙骑兵设计更适合骑在马背上时斜挎的短版伯丹Ⅱ步枪,来自捷列克哥萨克团的И.И.萨丰诺夫上尉则负责开发哥萨克步枪和卡宾枪。最早的样枪是在奥拉宁鲍姆步兵军官训练学校的修械车间内制造的。经骑兵部队实装试验,新枪在使用的舒适性、易携性和射击操作等方面都令人满意。同时,在奥拉宁鲍姆军校步兵营进行了射击测试,证明这些新枪与伯丹Ⅰ步枪的射击精度相当。1870年8月31日,伯丹Ⅱ卡宾枪率先获得批准列装。同年9月26日,伯丹Ⅱ龙骑兵型和哥萨克型也获得批准列装。

龙骑兵型的正式名称为M1871伯丹Ⅱ龙骑兵步枪。龙骑兵即骑马步兵,早在18世纪初,彼得一世就组建了专门的龙骑兵团,是俄军中相对贵族化且较有战斗力的兵种。伯丹Ⅱ龙骑兵步枪定型后,主要装备龙骑兵和其他一些骑马的快速部队。

伯丹Ⅱ龙骑兵步枪比步兵步枪整体缩短了127mm,其全枪长1232mm,枪管长721mm,全枪质量3.58kg。该枪主体部分与步兵步枪基本相同,只是机匣左侧增加了一个横向螺钉,其尖端位于枪机左侧加工出的专用槽中,目的是对枪机起到额外的固定作用,防止枪机意外掉落,这是该枪在外观上与步兵步枪最明显的区别。此外,龙骑兵步枪枪口处没有突起的刺刀卡笋,因此必须使用一种全新的套筒式四棱刺刀,长度比步兵步枪使用的稍短,刺刀全长575mm,刀身长495mm,刀身截面最宽处19mm,套筒长75mm,内径17.1mm,卡口的形式与伯丹Ⅰ步枪的类似,但位置偏转90°,安装到枪管上后直接利用准星座来固定,装好后刀身依然位于枪管右侧,此时从枪托底部到刀尖的全长为1733mm,全枪质量3.94kg。在伯丹Ⅱ步枪的4种型号中,只有步兵步枪和龙骑兵步枪配有刺刀。有意思的是,龙骑兵步枪所用的刺刀是固定在骑兵常用的恰西克马刀(又称恰西卡马刀)刀鞘表面的,这样刺刀与马刀就可以同时携带,而步兵步枪刺刀则采用普通式样的薄钢板冲压刀鞘,通过附带的皮挂穿在射手的外腰带一侧。

伯丹Ⅱ龙骑兵步枪与步兵步枪另一个显著区别就是其背带固定方式。为了提高背负步枪时的舒适感,龙骑兵步枪的护手和枪托上专门开设了横向贯穿的矩形背带槽,前背带槽位于2个枪管箍之间,后背带槽在枪托颈部后下方位置。槽体两侧有椭圆形的钢质饰板加固,每个饰板由一对小木螺钉固定。该枪的枪口箍和通条均与步兵型相同,但两个枪管箍相对更薄更轻,并且不需要螺丝固定,前部枪管箍依靠独特的双重锁定弹簧固定,后部的则采用常规的弹簧固定方式。

考虑到龙骑兵步枪质量明显减轻,而且射手可能会骑在马背上进行射击,因此龙骑兵步枪要求使用专门的减装药弹,除发射药量减少外,其他均与普通弹相同,枪口初速下降至385m/s,其目的是减少射击时的后坐力,方便射手在射击时控制枪身。龙骑兵步枪的表尺尺寸较步兵步枪的有所缩小,但分划仍为200~1400阿尔申(相当于142~996m或156~1090码)。

伯丹Ⅱ龙骑兵步枪只有图拉和伊热夫斯克两家兵工厂制造,生产时间从1875年开始到1892年结束,生产总量不明,但不可能太多,因为保存到现在的数量极少,由此可推知当年生产的数量也不会很多。另一个证据是1876年俄土战争前夕,俄军的武备库中总共只有2353支龙骑兵步枪,也可以从侧面证明这一点。

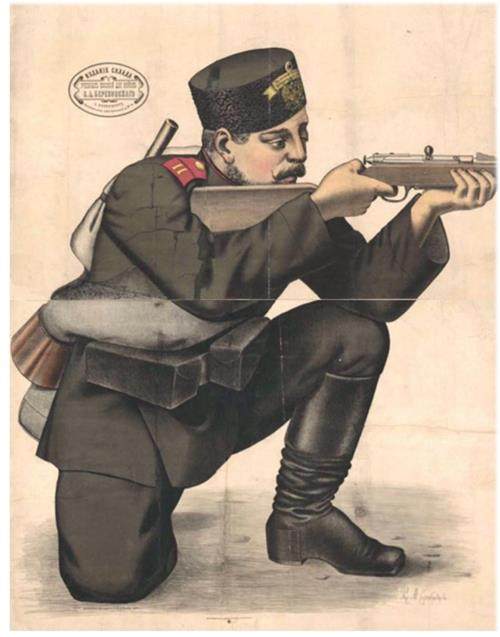

哥萨克型的正式名称为M1873伯丹Ⅱ哥萨克步枪,又称萨丰诺夫步枪。哥萨克步枪是专为俄罗斯帝国著名的哥萨克部队设计生产的。哥萨克是指早先生活在乌克兰、俄罗斯南部平原地区的游牧族群,他们一向以骁勇善战著称,其青壮年男子具有在俄罗斯军队中服役以谋生的传统。依靠地域纽带组成的哥萨克部队在历次战争中都是俄军的重要组成部分,在和平时期也承担边防、警卫等任务。特别是哥萨克骑兵,作为轻装骑兵,虽然地位不及帝国轻骑兵、龙骑兵和枪骑兵,但仍因其实际战斗力而享有较高的声誉。

作为一名实战经验十分丰富的资深哥萨克,萨丰诺夫上尉(后来官至中将)曾参加过高加索地区的多场战役,并将这些经验用于新枪的设计工作。