“历史之遇”中的青花瓷:明初宫廷与世界相遇

琳琅满目的文物展品中,青花瓷当属备受瞩目的一类。青花瓷是中国先进制瓷工艺与西亚独特釉彩颜料及审美意趣的完美结合,自唐代初创,元代复兴,至明清时期蔚为大观,享誉世界。青花工艺是将蓝青色图样绘于天然白泥坯之上,再罩以薄透明亮的釉料,置于高温还原的烈焰中一次烧制而成。浴火而生的青花瓷莹润细腻,仿佛永不凋零的青花盛放。全器虽仅有青白二色,却因极致的美感,在元明清三代大放异彩,不仅呈现中外文明的融合贯通,更将中华民族与世界其他民族的文化艺术熔于一身,堪称瓷器中的明珠。

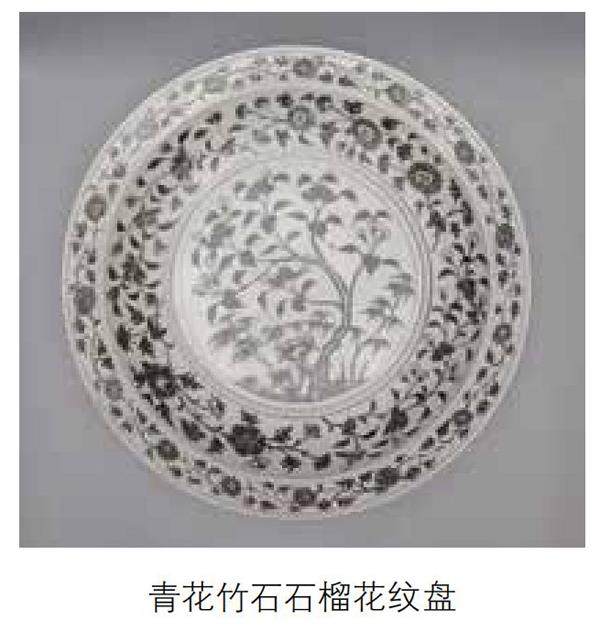

青花瓷最初所用的彩料,我国古代文献中称“苏麻离青”,属于钴矿颜料,关于其原产地众说纷纭,一种观点认为以西亚波斯地区为主。江西景德镇约在14世纪前期即元代时已开始生产青花瓷。明代洪武时期,景德镇御窑持续烧造使用西亚钴料、融入伊斯兰审美的元代风格青花瓷器,同时又迅速融入中国传统的器型与纹样。以青花竹石石榴花纹折沿盘等为代表的精品被供入宫廷。此盘形体硕大,口径达46.5厘米,青花色调淡雅,纹饰构图疏朗简洁,盘心主题纹饰中的竹、石象征着文人士大夫的高风亮节,石榴花则是祝福多子的吉祥图案。青花瓷的引入,逐渐改变了以单色釉为主体的明代宫廷用瓷格局,最终影响了全社会对瓷器的审美追求。

至永乐、宣德时期,景德镇御窑青花瓷仍以进口“苏麻离青”为主要彩料,青花色泽浓艳,常伴有“铁锈斑”和洇散效果。自永乐时起,器型开始脱离元青花浑厚凝重的风格,胎体厚薄适度、形象隽秀,奠定了此后中国青花瓷的基本面貌。此时常见的扁瓶因其圆若满月,故又称“宝月瓶”,此种形制带有异国色彩,与郑和下西洋的文化交流相关。青花海水白龙纹扁瓶,用留白的方法突显出惊涛中的游龙,龙身划出鬣、鳞的细密纹路,蓝地白花、相得益彰。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《月读》2024年4期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅