大型文化节目《典籍里的中国》第三季书目已经发布,“四书”之一《孟子》、战国时期的哲学著作《墨子》、中国古代农科史上最完备的一部总结性巨著《农政全书》,以及《灵宪》《营造法式》《论衡》《海国图志》《颜氏家训》《左传》《资治通鉴》《华阳国志》等十余部闪烁着多元先贤思想光辉、流传千古的中华典籍将在新一季节目中与大家见面,涉及史学、文学、科技、医学等不同领域。我们将对这批典籍进行逐部解读。

从上古时期的茅屋采椽到《诗经·小雅·斯干》歌咏的“筑室百堵”,从雄浑壮丽的汉家陵阙到古朴厚重的魏晋石刻,从气象磅礴的大唐古刹到庄重典雅的宋代书院,再到我们熟悉的明清宫殿以及分布在全国各地的石桥泮池、碑亭牌楼、寺塔园林,中国传统古建筑凝固了五千年悠久岁月,承载了璀璨辉煌的中华文化。

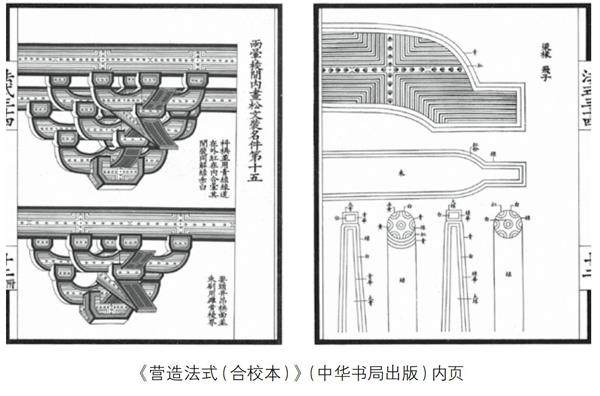

我們应该如何听懂古建筑无声的语言,了解它们背后的沧海桑田,并更好地继承这笔宝贵的物质文化遗产?阅读北宋李诫编写的《营造法式》是其中关键。

诚如著名建筑学家梁思成先生所言,这部书是“研究宋代建筑、研究中国古代建筑的一部必不可少的参考书”。(《营造法式注释·序》)

诞生:大兴土木 变法理财

在中国古代社会,许多技术性行业出于保密的需要,都有“法不轻传”之说,核心技术只在师徒之间口传心授,很少用文字记录下来,并以书籍的形式流传,建筑行业也不例外。

从传说中开山祖师爷鲁班算起,虽说历代巧匠辈出、各领风骚,“汉之胡宽、丁缓、李菊,唐之毛顺,俱载史册”(《五杂俎·人部》),但他们都没有著作存世。在北宋以前,与建筑有关的传世文献,除了成书于战国至西汉之间的《周礼·冬官·考工记》外,几乎没有更多文献流传下来。直至北宋初年,木匠喻皓“以工巧盖一时”,虽著有《木经》三卷,但最终也没能流传下来。那么,在建筑行业普遍保守,且著作难以流传的背景之下,《营造法式》因何诞生,并得以流传至今?

原来,北宋自真宗、仁宗以来,商品经济日趋发达,无论朝廷还是民间,均刮起一股大兴土木,争相攀比之风。梁思成《中国建筑史》总结道:“真、仁以后,殖货致富者愈众,巨量交易出入京师。官方管理之设备及民间商业之建筑,皆因之侈大,公卿商贾拥有资产者之园圃第宅,皆争尚靡丽。”

然而,古代社会等级森严、尊卑有序,不同的身份地位对应着不同的服装颜色、住建规模,但在建筑“争尚靡丽”的氛围之中,无疑隐藏着“僭越”的风险,容易破坏所谓的统治秩序。

更为重要的是,工程建设历来是贪腐的重灾区,尤其是官办工程,极易营私舞弊、挥霍无度。仁宗便曾发现“差官缮修京师官舍,其初多广计功料。既而指羡余以邀赏,故所修不得完久”的贪腐情况。油水进了官员和工匠的荷包里,留下的却是一地“豆腐渣”官舍。为了解决这一痼疾,仁宗于至和元年(1054)九月下诏:“自今须实计功料,申三司。如七年内损隳者,其监修官吏、工匠并劾罪以闻。”

但在巨利的诱惑下,仁宗的诏令效果不大,“巨蠹硕鼠”们依然“前腐后继”,官办工程粗制滥造、以次充好的事情时有发生,财政支出也随之节节攀升,成为导致北宋“冗费”的重要原因之一。

为了解决财政危机及其他领域的弊病,仁宗的接班人神宗于熙宁二年(1069)二月,任命善于理财的王安石为参知政事,拉开了“王安石变法”的序幕。

理财不外乎开源和节流,针对工程建设贪腐的现状,当通过反腐以节省财用。当初,朝廷打算修建感慈塔,负责此事的东西八作司上报需要用工三十四万余,但经一个叫杨琰的官员重新估算,实际用工不到原来的20%即可完工。在杨琰的主持下,感慈塔顺利“毕工”,并节省了大笔费用。神宗见状,“以其材可用”,便于变法当年十月,任命杨琰充任东西八作司指挥使。

但要从根本上肃清贪腐之风,优待像杨琰这样的清官能吏只是一方面,更关键的是要完善制度。王安石便做出了有益的尝试,他提出“凡一岁用度及郊祀大费,皆编著定式”,要做好大额支出的预算规划。而在工程建设领域中,将作监有个叫许几的官员也探索出一个好办法。原来在熙宁年间,他发现“吏与匠比为奸欺”,属吏在施工之初就把工钱付给不同工种的工匠,这样容易造成预算超支和分配不均。于是他“逆为之程”,即预先规划好工程量,再根据工程进度依次支付木匠、泥匠和漆匠的工钱,这样既控制了成本,堵塞了贪腐的漏洞,还能正向激励工匠用心建筑,收到“费省工倍”的良好效果。

总之,在大兴土木及变法理财的背景下,为维护好封建社会的等级秩序,同时为防止腐败、理财节用,并利用好诸如“定式”“逆为之程”等经验做法。熙宁年间,神宗下令由将作监编修《营造法式》,以作为工程建设的规范和标准。

我们知道,触动利益往往比触及灵魂还难。规范一出,贪腐的空间就会迅速缩小,贪官污吏怎么能答应呢?再者,“斫轮之手,巧或失真;董役之官,才非兼技”,将作监的官员或许懂管理,但却未必都懂工程技术,这无疑会影响编书的速度和质量,更何况外部还有变法带来的政治博弈呢!所以将作监编修《营造法式》一直不怎么起劲,拖拖拉拉弄了十多年,直至元祐六年(1091)才终于成书,因此这部《营造法式》又被称作“元祐《法式》”,共二百五十册。此时,距离神宗去世已有六年之久了,北宋名义上的统治者是哲宗皇帝,但实际上是由他祖母高太后垂帘听政。

绍圣元年(1094),哲宗亲政,意图恢复新法。尽管元祐《法式》是新法的重要遗产,但此书如同将作监督造过的许多豆腐渣工程一样质量堪忧,哲宗对此十分不满。他于绍圣四年(1097)十一月二日下敕批评道:“(元祐《法式》)只是料状,别无变造用材制度;其间工料太宽,关防无术。”意思是元祐《法式》仅仅只有控制用料的办法,没有在变化的情况下制作和使用材料的制度,其中工料定额又过于宽松,没有办法防止腐败滋生。正因元祐《法式》不如人意且没有得到哲宗肯定,所以这部书尽管在元祐七年(1092)便已颁布,但在元祐年间就已“卷亡”。