古都邺城佛教造像的华彩神韵

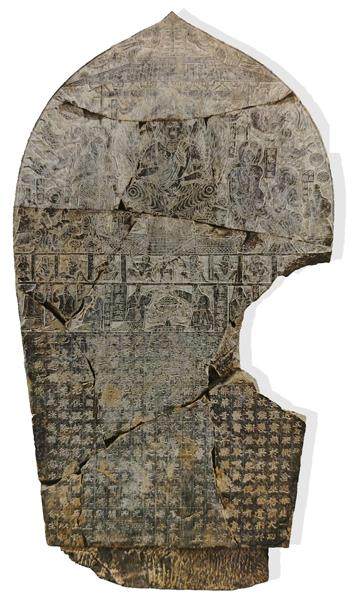

谭副造释迦像(见图1—2),是邺城考古博物馆的镇馆之宝,于2012年出土于河北省临漳县邺城遗址北吴庄佛造像埋藏坑。这里发掘出土的北魏至唐代造像多达2895件,多数保存有较好的彩绘和贴金痕迹,造像工艺精湛、造型精美、类型多样、题材丰富,一次性出土佛造像的数量、品相、材质位居中国之首,世界罕见。

谭副造释迦像(正面)

谭副造释迦像(背面)

谭副造释迦像身材魁梧,两肩齐挺,具有北方佛教造像的雄健之风。每个看到这尊造像的人,都会被它精湛的工艺所折服,但主佛头部深深的凿痕又让人触目惊心。是一个什么样的时代,让人们将虔诚的祈愿刻在坚硬的石头上?这些造像又因何满身伤痕?让我们追溯过往的历史,探寻那些伤痕下被时光遮蔽的秘密。

六朝古都 邺城佛光

邺城位于河北省临漳县,地处晋、冀、鲁、豫4省的交界处,自古就是贯通华北平原南北交通的要道。史载春秋时期齐桓公在此筑城,始称为邺。三国时期,曹操以邺城为政治中枢,邺城开始崛起于中原地区。西晋灭亡后,中国北方地区进入十六国时期,后赵、冉魏、前燕3个王朝先后以邺城为都城。南北朝时期,邺城又先后成为东魏和北齐的国都,故有“六朝古都”之称。南北文化在这里融合,不同文明在这里碰撞,王朝之间频繁的战争,让邺城在无比奢华的都城和战争的废墟间不断切换。

十六国时期,西域高僧佛图澄来到河北,以其德行及方术赢得后赵统治者的信任。后赵奉佛教为国教,尊称佛图澄为大和尚,凡事必听其意见。佛图澄借此劝诫后赵君主悯念苍生、多行仁政。因为佛图澄的缘故,后赵百姓大都信奉佛教,据《高僧传》记载,佛图澄门下受业追随者常有数百,前后门徒近万人,可见当时佛学的昌盛。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《世界博览》2024年8期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅