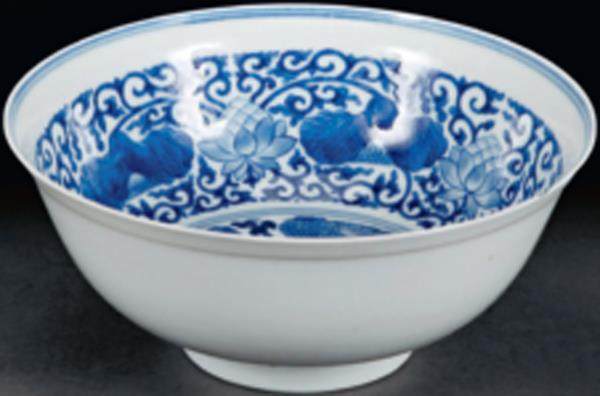

明清时期的御窑厂是专门为皇家烧造瓷器的窑场,产品呈进内府,供宫廷消费、赏赐之用。因此,朝廷总体上采取了限制御窑瓷器流入民间的措施。随着朝代更迭以及商品经济的发展,宫廷对生产中的“选落”瓷器及使用中的淘汰品也采取了与时俱进的处置措施。

从严控走向宽容

清代御窯厂选落瓷器的处置,大约经历了“散贮厂署、解运进京、就地变价”三个阶段的变迁。

自明初以来,朝廷一度采用了较为严厉的限制御窑厂选落瓷器流入民间的措施,生产中出现的废品、次品也会集中销毁。到了嘉靖时期,御窑厂的诸多政策发生变化,对于选落瓷器的处理也不再像前期那么严格,落选品不再打碎掩埋,而是堆放在御窑厂内收存。万历时期陆万垓增修的《江西省大志》记载:“逐年存贮器皿,堆积日多,库役、皂快乘机盗窃,董事者且拣择馈送,是以公家之物徒济贪鄙之私。”

清初康熙时期,御窑虽进行过短暂的烧造,但基本延续了明嘉靖以来的做法。事实上,直到清雍正五年(172 7年)御窑厂复烧之初,窑厂仍是沿袭明制,将选落瓷器收存御窑厂。雍正六年(17 2 8年)唐英来到御窑厂担任协造官,看到的景象是“次色脚货一项,系选落之件,从前监造之员以此项瓷器向无解交之例,随散贮厂署,听人匠使用破损遗失”。唐英经与督陶官年希尧商量后,从雍正七年(172 9年)开始,将选落的次色瓷器也一并运往北京,供皇家“ 或备内廷添补副余,或供赏赐之用”。这个做法一直延续至乾隆七年(174 2年)。

由于历年选落次色瓷器数量往往是正色的数倍,连续解运进京使得内廷瓷库不堪重负,于是乾隆七年内务府向当时已经任督陶官的唐英传旨:“嗣后脚货不必来京,即在本处变价”,也就是让唐英将落选瓷器在景德镇变卖。后经唐英上奏,最终从乾隆八年(1743 年)开始,次色瓷器中除黄色瓷器继续解京外,其余均在景德镇出售。今天故宫博物院所存瓷器中有三分之一为黄器,其主要原因并非当年生产黄色瓷器最多,而是次色黄器持续解京的缘故。道光二十八年(1848年)以后,随着御窑烧造经费的大量减少和瓷务制度的简化,次品黄器也允许在景德镇变卖了。

宫廷瓷多次变卖

清代御窑厂运往宫廷的御窑瓷器累计有上百万件之多,据清宫档案记载,清廷使用的瓷器主要存放在紫禁城内廷的瓷库中,当库存瓷器远超使用需求或存放将满时,内务府就会向皇帝提出建议:一是减烧、停烧瓷器,如嘉庆十六年(1811年)起皇帝就停烧了此后的大运瓷器;二是将富余的瓷器转移到圆明园、避暑山庄等其他行宫存放,如光绪三十四年(19 0 8年),清宫因用瓷短缺,一次就从避暑山庄运回乾隆时期存放的瓷器十万余件;再者是变卖瓷器淘汰品。