关键词:越南使臣;中越关系;朝贡;安南;赐恤

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2024.02.013

今越南北部地区古称交趾、交州、安南,秦至唐代,曾隶中国郡县。公元968年,丁部领称帝建国,史称丁朝。丁氏向中国宋朝遣使通好,宋太祖册封其为“交趾郡王”。此后,越南“恪守向中国朝贡之礼”。1越南建立自主国家后,仍与中国历代王朝保持宗藩关系,直至1885年沦为法国殖民地才宣告结束。2越南各朝为岁贡、告哀、求封、谢恩等国事派遣使臣出使中国。然而,中越两国都城相距近万里,在古代水陆交通条件有限的情况下,越南使臣出使中国往返通常需两三年之久,其间使臣感染疾病、病剧身故或意外丧亡之事在所难免。近几十年来,国内外学界围绕中越关系史的研究取得很多重要成果。3对越南使臣来华染病与伤亡、中越朝廷的处置与抚恤这一主题,学界一些论著虽有论及,4但尚未有专文展开讨论。另外,学界对朝鲜使臣的研究有助于本文主题的讨论,如漆永祥对类似话题的关注。1已有论著论及越南使臣使华身故的相关史实,有的仅列举数例,多则十余例。笔者检阅载籍后,2新发现越南使臣与随行人员使华身故史实34例。本文旨在学界已有研究基础上,对越南使臣与随行人员不幸身故后中国与越南朝廷采取的处置与抚恤措施、治丧施行过程、中越交接亡者棺柩、越南使臣朝贡的潜在危险等问题加以讨论。

越南丁朝与前黎朝时期,遣使至中国是否有人员亡故的情况,暂未发现明确记载。最早记载越南遣使中国出现人员亡故是在李朝时期。越南李朝顺天二年(1011)即北宋大中祥符四年,夏四月,李公蕴“遣员外郎李仁美、陶庆文如宋报聘”。3《宋史》载:“五年夏,以进奉使李仁美为诚州刺史、陶庆文为太常丞,其从隶有道病死者,所赐附还其家。”4《宋会要辑稿》亦载:“以安南进奉使李仁美为检校□□、诚州刺史,副使陶庆文为朝奉大夫、太常丞。其从隶有道病死者,所给例物附还赐其家。”5此次跟随李仁美出使但在途中不幸病死的从隶姓名失考,不过由记载可知,北宋朝廷不仅封赏来朝的越南李朝使节,当有人员病亡时,还将所赐物品交由他人带回,给其家人。为应对安南使者亡故事件,宋朝制定了有关处置办法。南宋淳熙元年(1174)二月三日,诏:“安南进奉人遇有监纲、书状身故,各特赐孝赠绢三十匹;都衙、通引以下身故,各特赐孝赠绢一十五匹。户部支给。其逐人见、辞分物,令祗候库特与给赐。”6

至明清时期,中越朝贡制度逐渐完善,中越王朝对奉使道卒的越南使臣与随行人员的处理条例与规定渐趋详细。面对在京城或在半途身卒的越南贡使,中央与地方官府都有规可循,按例处理,在具体执行过程中,又依不同情形灵活处置。

一、明朝对越南身故使臣与随员的处置措施

(一)明代使华身故的越南使臣与随员

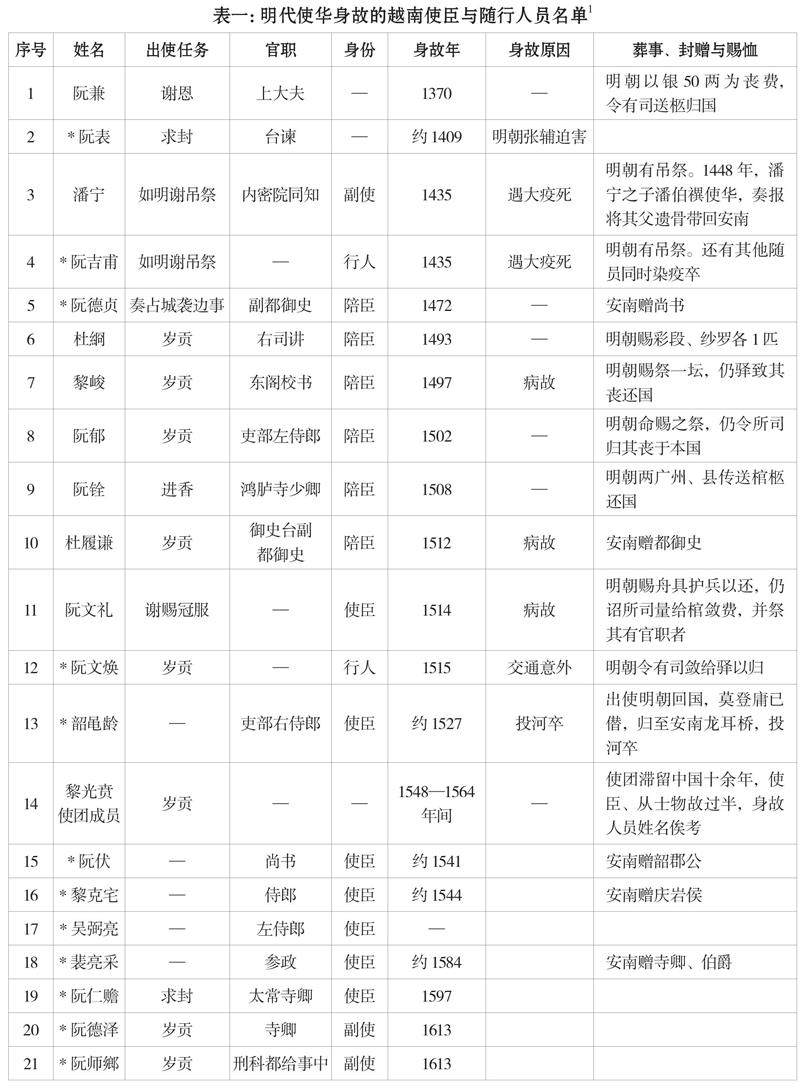

明朝建立后,中越两国很快确立了朝贡关系。明朝洪武二年(1369)六月,安南国王陈日煃遣其少中大夫同时敏、正大夫段悌、黎安世等来朝贡方物,因请封爵。7明太祖诏遣翰林侍读学士张以宁、典簿牛谅往使其国,封陈日煃为安南国王,赐以驼纽涂金银印。明代,越南政局多变,历陈朝、胡朝、后黎朝、莫朝、中兴黎朝,各朝都曾遣使如明,使华身故的越南使臣事例增多。中越朝贡关系持续发展,各项规章、仪制逐渐完备,对外国使臣亡故的处置措施亦有详细规定。以下将明代使华身故者有关情况概括成表一。

(二)明朝对越南身故使臣的处置措施

为了妥善应对来华朝贡使臣意外亡故的情况,明朝初期即制定相关处置条例。如洪武二十六年(1393)规定:“凡外国使臣病故者,令所在官司赐棺及祭,或欲归葬,听从其便。”8《明史》亦载:“凡外国使臣病故者,令所在官司赐棺及祭,或欲归葬者听。”9当朝贡的越南使臣在华身故时,基本是按以上规定处置。

《明实录》有多条记载,如洪武三年(1370)六月,“安南国王陈日熞遣其上大夫阮兼、中大夫莫季龙、下大夫黎元普等来上表谢恩,贡方物。阮兼卒于南安(今江西省大余县)……以银五十两为阮兼丧费,令有司送柩归其国”;10弘治六年(1493)十一月,“安南国陪臣杜綗以朝贺未至,道死。命赐彩段、纱罗各一匹,以慰其家”;1弘治十年(1497)五月,“安南国陪臣黎峻卒于会同馆,赐祭一坛,仍驿致其丧还国”;2弘治十五年(1502)冬十月,“安南国来贡,陪臣阮郁死于京师。命赐之祭,仍令所司归其丧于本国”;3正德三年(1508)三月,“命两广州、县传送安南陪臣阮铨等柩还其国,时铨等以朝贺来,至龙州物故。陪臣杨直源等奏乞传送还葬,从之”;4正德九年(1514)九月丁卯,“安南国遣使入贡,内阮文礼等道病死,陪臣阮庄请赐舟具护兵以还。许之,仍诏所司量给棺敛费,并祭其有官职者”。5又据《越峤书》记载,越南使臣潘錝于弘治十一年(1498)闰十一月抵明,他在奏书中言明:“彼前陪臣黎峻于会同馆得病,犹蒙圣皇帝轸念,命医官疗治,及不幸而死,又蒙给赐棺材,命官谕祭,所谓泽及遗骨也。”6

明朝中期,明朝对使华身故越南使臣的处置措施与抚恤办法进一步完善,将使华身故的越南使臣分为在途病故与在京病故两种情况,并以“体恤远人”为主要原则,多厚给赐恤。嘉靖八年(1529)题准:“在馆未经领赏病故者,行顺天府,转行宛、大二县,预解无碍官银三十两发馆,每名给与棺木银五钱,支尽之日造册缴部,再行取用。領赏以后病故者,听其自行葬埋。”7隆庆三年(1569)议准:“凡夷使病故,如系陪臣未到京者,本部题请翰林院撰祭文,所在布政司备祭品,遣本司堂上官致祭,仍置地营葬,立石封识;到京病故者,行顺天府给棺,祠祭司谕祭,兵部应付车辆人夫,各该赏衣服、彩段俱付同来使臣领回颁给。”8

明朝中后期,对使臣身故的相关处置和抚恤措施更详细,官员们亦按照条例办理。在途或在京亡故,明廷都会遣官办丧致祭,在途身亡由布政司,在京病故由祠祭司。欲营葬则给地,欲带回棺柩则派给车辆人夫等。值得注意的是,使臣虽亡故,但明廷仍旧给予朝贡来使应得赏赐物品,令同来使臣代为领回颁给。

二、清朝对越南身故使臣与随员的处置措施

(一)清代使华身故的越南使臣与随员

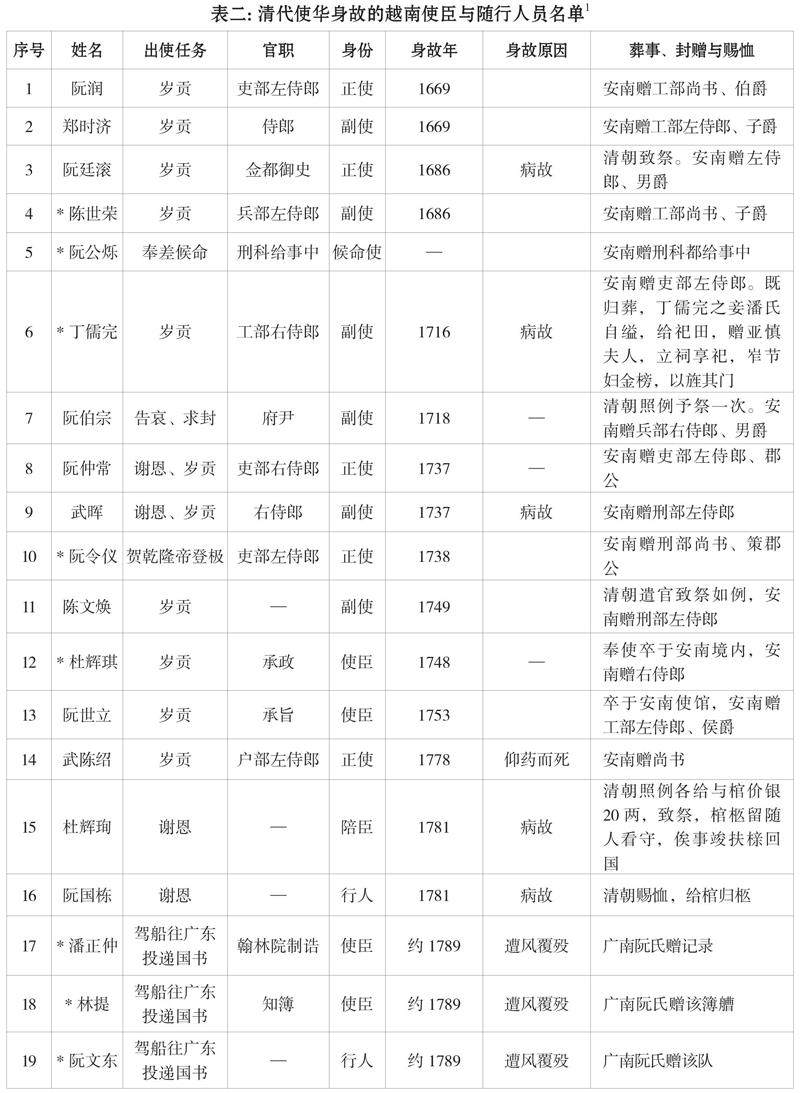

明清易代后,清朝继承明朝传统对外政策,与越南确立了朝贡关系。面对强大的清朝,越南中兴黎朝、高平莫氏政权等都遣使奉表投诚。康熙五年(1666)五月,安南黎朝“缴送伪永历敕命一道,金印一颗”,1清帝遣侍读学士程芳朝、礼部郎中张易贲往封黎维禧为安南国王。清代,越南政权数次更迭,在政局短暂动荡后,西山朝、阮朝都遣使向清朝奉贡方物,恢复原有的中越朝贡关系。清代中越两国维持传统的朝贡关系,亦有越南使臣亡故于中国者,清朝对使华身故越南使臣的善后处置条例进一步完善。以下将清代使华身故者有关情况概括成表二。

(二)清朝对越南身故使臣与随员的处置措施

清朝在成立之初即制定了详细的外国贡使在华病故的处理条例,顺治元年(1644)议准:

外国贡使或在途病故,由部具题,令内院撰拟祭文,所在布政使司备祭品,遣官致祭一次,仍置坟茔,立石封识,如同来使人自愿带回骸骨者听。若到京病故,给棺木红缎,遣祠祭司官谕祭。兵部应付车马人夫,其应赏等物,仍付同来使臣颁给。若进贡从人在京病故者,给棺木红䌷;在途病故者,听其自行埋葬。2

这一规定与明朝类似,但更为详细。贡使病故分为在途和到京两种情况,另外增加了对进贡从人病故的规定。清廷对病故的朝贡使臣和使团随从人员的丧事处置有所不同,对朝贡使臣,令内院撰写祭文,遣官谕祭正使或副使,给棺木红缎;对随行人员,则给棺木红䌷,不派遣专员致祭。无论在途、在京,使臣亡故都依例遣官谕祭,颁给应赏物品,留葬者置坟茔,愿带回者派给车马人夫。例如,康熙二十五年(1686)三月,因安南国进贡陪臣阮廷滚中途病故,命地方官致祭如例;3康熙五十七年(1718)九月,礼部议复:“广东广西总督杨琳疏言:‘安南国进贡陪臣阮伯宗至广西南宁府病故。’应照例予祭一次。如欲留葬广西,令置地营葬。”4

清乾隆朝对如何处置贡使在京或在途病故这一事件的流程、各机构部门的职责、所使用的祭祀物品规格等都制定了详细条例:

贡使在京病故题请恤典,棺木于工部取用。红缎一匹、白布五匹,于户部取用。内阁撰拟祭文,光禄寺备祭品,太常寺备香烛纸,鸿胪寺派读祭文,官和声署备官乐,遣祠祭司官一员,诣馆舍读文致祭一次。其应用包祭文黄绫一丈六尺,黄布一丈,写祭文黄纸二张,盛祭文画筒,行文户、工二部给发,并知会科道核销。如愿攜柩归本国者,行文兵部,给发车辆人夫,将棺木送至交界。

贡使在途病故,该省巡抚具题,照例题覆。给棺价银二十两,行文内阁撰拟祭文一道,颁发该抚,转饬布政司备祭品,愿携柩归国者听,愿葬内地,择地封窆,立表识之。