本屆奥斯卡最大赢家《奥本海默》,终于前往其全球上映的最后一站:日本。

据日本广播协会(NHK)报道,由克里斯托弗·诺兰执导的传记电影《奥本海默》已于3月中旬在日本广岛、长崎完成试映,将于3月29日在日本正式上映,影片分级为R15+(15岁以下禁止入场)。目前,该片在日本影评网站Filmarks上位列3月最期待影片第一位,力压近期上映的另一部好莱坞科幻巨制《沙丘2》。

电影《奥本海默》聚焦美国物理学家、“原子弹之父”罗伯特·奥本海默的一生,讲述了他在二战期间领导研制出原子弹,以及在战后面临政治与道德危机的故事。自去年7月北美首映以来,该片不仅在全球狂揽9.5亿美元(约合69亿元人民币),成为影史票房最高传记电影,更在颁奖季大放异彩,于3月10日斩获第96届奥斯卡最佳影片、最佳导演等7项重磅大奖。

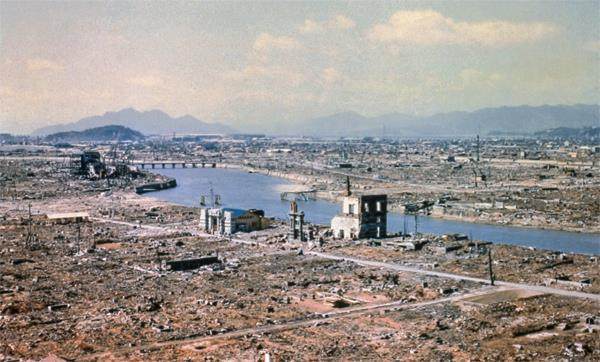

然而,这部叫好又叫座的影片,一直是“环日本上映”。有传言甚至称,日本观众永远不会在影院见到它。只因此片内容不可避免地指向一段史实:二战末期,美国在日本广岛和长崎先后投下一颗原子弹,导致超过20万人死亡,改变了战局。

有外媒分析,去年夏天在社交网络爆火的“芭比海默”梗图被日本网友批戏谑核爆历史,致使《奥本海默》错失在日上映时机,如今该片在商业和口碑上的成功,可能是相关方态度软化的一个因素。

独立电影发行商Bitters End在一份声明中表示:“本片所涉主题对于我们日本人来说,是重要而特殊的。本社在经过充分考虑后作出了引进的决定,邀请人们到影院亲自观看。”

对于日本观众来说,这或是一封姗姗来迟的邀约,一次复杂的观影仪式。

这部叫好又叫座的影片,一直是“环日本上映”。

“少即是多”

3月12日,《奥本海默》在日首场试映会于广岛举行,当地约110名高中生和大学生受邀观影。在映后交流环节,广岛前市长平冈敬(96岁)发表感言称:“从广岛的立场来讲,核武器的恐怖之处没有被充分描绘。”

日本舆论中对《奥本海默》较为主流的批判观点认为,该片缺乏对原子弹爆炸威力及其可怖后果的展现,而这造成了炸弹制造者和他们引起的破坏之间的脱节,让影片的反战警示效果大打折扣。

诺兰拒绝将镜头推到日本土地上。在长达3小时的影片中,提及日本的首段重要剧情在后半程才出现。那是奥本海默与美国政府官员会面,一起讨论往日本何处投掷原子弹。

“我们有12座城市可以挑选,”美国战争部长史汀生说,“不好意思,是11座。我剔除了京都,那是日本文化的象征。而且我和太太去那里度了蜜月,很美的古都。”

一座城市及万千市民的命运,被荒诞地拯救于官员的私人情结,造就了这一耐人寻味的经典片段。

故事的关键场景,即核爆时刻,诺兰同样采用了反期待的叙事方式,仅用一段收音机新闻带过。直到奥本海默发表胜利演说时,他的混乱、焦虑与内疚才被释放出来。