今年1月26日,200万美元的预付款刚刚转到迪拜,张琦就再也联系不上那边的合作商“E公司”。线上联系不到,只能线下找,张琦和同事立马飞到阿联酋—张琦的公司,是一家化工品贸易公司,有从阿联酋进口石化产品的需求。此次与他们合作的“E公司”,是一家在阿联酋从事石化贸易的企业。

根据已知信息,张琦和同事经过“掘地三尺”,终于在阿联酋B城找到了“E公司”所注册的办公室。只是,该办公室早已人去楼空,大门紧锁。这也意味着,“E公司”是一家空壳公司,而张琦他们遭到了电诈。另外,张琦他们还被银行告知,其中的200万美元,已被“E公司”转走了。

如今的迪拜,钱多,骗子也多。

在迪拜,中国人周丽由于“换汇”的骗局,损失了6万元人民币;一心想出国的陈欣,收到了骗子从迪拜发来的“高薪工作”邀请。如今迪拜电诈的受害者,正变得越来越多,以至于中国驻迪拜总领事馆多次发布关于电诈的提醒,但依然无济于事。

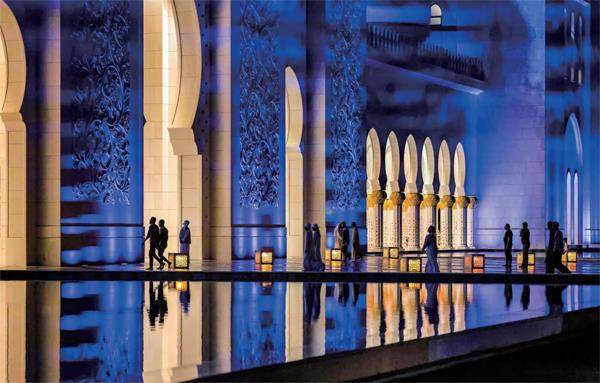

在迪拜,遭遇诈骗已经不再稀奇。“中东金融中心”迪拜,这座在大家心中“高大上”的城市,遍地富豪,享有“沙漠明珠”美誉,正在成为电诈团伙的天堂。

“放长线,钓大鱼”

没经实地考察,为何就敢跨境转款200万美元?

张琦的情况有些特殊。

她向《看世界》解释道,石化产品的外贸规则非常复杂。“我们其实也十分谨慎了,但还是一步一步陷入骗子的圈套。”

洽谈生意的过程中,骗子不仅给张琦团队提供了非常详细的“资质证明”,而且这些“资质证明”都还得到了官方的背书。交易货物的资料清单以及货轮的所有信息,骗子也都有提供,这些资料还都有迹可查。

“在迪拜,被电诈的中国企业,很多都会自认倒霉。”

更令张琦放松警惕的是,骗子对“复杂且难懂”的外贸规则,了如指掌。在张琦看来,若非行业内的人士,几乎很难做到。

最让张琦“破防”的是,他们早前就曾与“E公司”合作过一次。首次合作的规模虽然非常小,但骗子给他们留下了非常好的印象—积极热情、专业负责、有求必应。“从第一次的热情,到第二次的最终失联,这些骗子应该对我们实施了‘放长线钓大鱼’的策略。”张琦事后分析道。

同张琦一样,周丽在迪拜遭遇的“换汇”骗局,也非常复杂曲折。两年前,来自中国江苏的她,在社交媒体上看到同胞李胜发的“换汇”广告。急需换钱的她,出于对同胞的信任,并不作过多考虑,就联系上了李胜。而李胜为了进一步获取周丽的信任,亲自驱车前往周丽所住的地方,进行换汇交易。

在当场交易过程中,李胜换走了周丽手中的几万迪拉姆(阿联酋的货币),但不是现金换现金,而是按照汇率,将等额的人民币分几次打入周丽的国内银行账户。过了一段时间,周丽发现李胜所转入的钱,依旧安全待在自己账户里面,因此对李胜产生了信任。

不久之后,周丽与李胜进行了第二次换汇,两次共交换了十万多元人民币。意想不到的是,一个多月后,周丽的银行卡以及支付宝被国内警方冻结了。