早晨,在昆明吃一碗热腾腾的过桥米线;晚上,就能在萬象品尝特色美食腊普和糯米饭。中老铁路北起中国昆明,南抵老挝万象,从啼声初试就声如惊雷,它穿山岭、跨江河、过田园、越雨林、望雪山,让两国从此山不再高,路不再长。

曾经蜀道难,滇道亦如是。

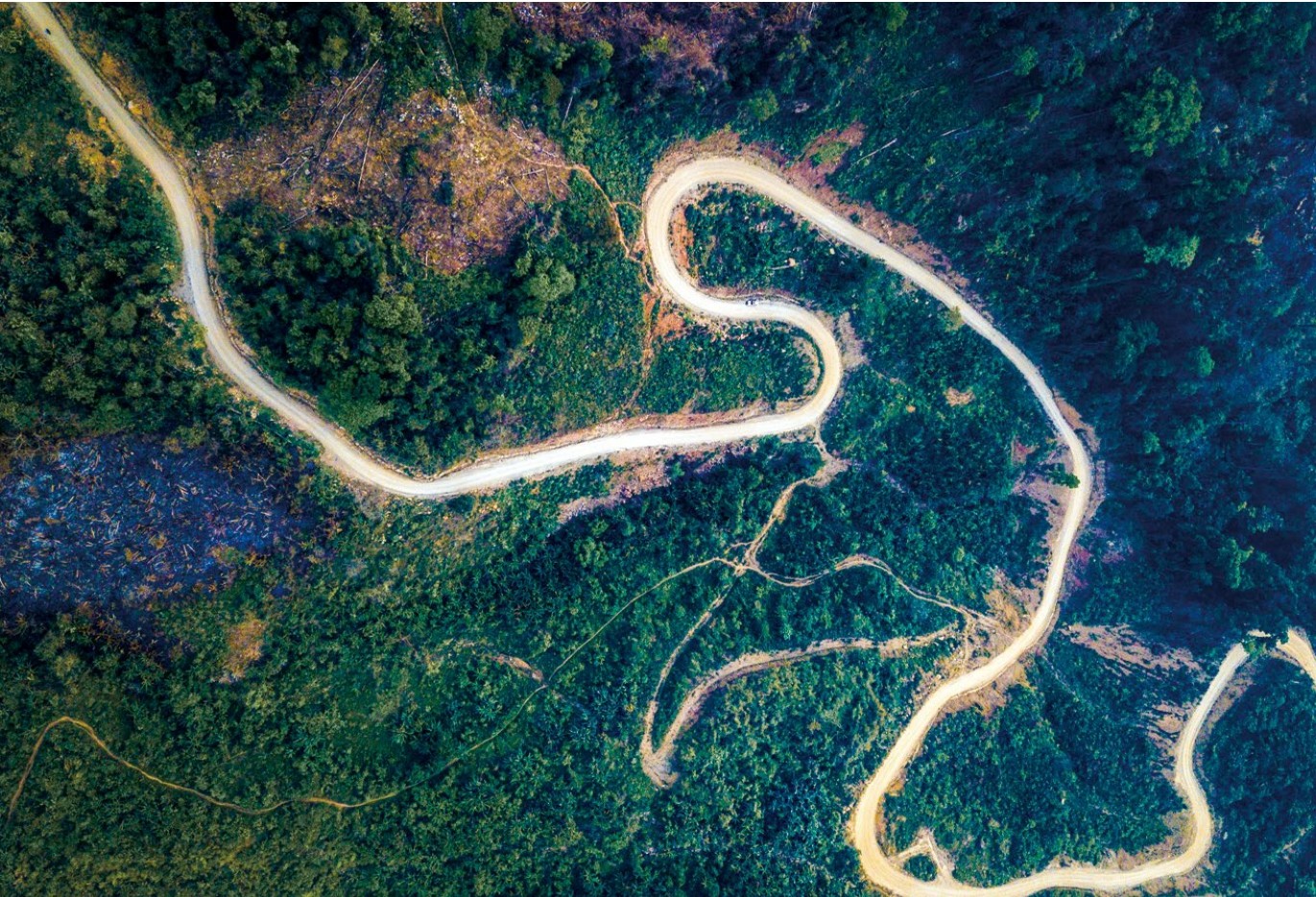

中老铁路要穿越的滇西和老挝北部山区,堪称“铁路建设者们的梦魇”。沿途山高谷深,地质构造复杂,跨越多条水系。仅以云南玉磨段为例,全长500多公里的地段,处于印度板块与欧亚板块碰撞缝合带,自北向南要翻越“三山”:磨盘山、哀牢山、无量山,跨过“四水”:元江、阿墨江、把边江、澜沧江。

难怪沿线群众形象地说,中老铁路不是在天上(桥梁),就是在洞里(隧道),而看见它时,是在车站。

山川中的奇迹在“地质博物馆”里修路

修建中老铁路到底有多难?

站在玉溪元江县的一处山顶眺望,四个灰白色擎天桥墩和红色钢桁梁组成的元江特大桥,飞跨“V”型元江峡谷,在群山间显得格外壮美。

全长832.2米的元江特大桥,创下了两项世界纪录:主跨249米,是世界最大跨度的上承式连续钢桁梁铁路桥;最高的3号桥墩达154米,相当于54层楼高度,位居同类桥梁世界第一。

但是,这座“第一高墩”的建设并不简单。它自身重量超12万吨,加上2.1万吨的钢桁梁,在不过火车的情况下,桥墩底部就要承受约15万吨的重力,而两侧的河谷地区地质结构破碎,完全不足以支撑桥墩和桥体重量。如果强行建造桥梁,很可能出现垮塌的危险。在三位中国工程院院士指导下,最终确定了大跨度连续钢桁梁方案,即用两个钢筋混凝土空心墩代替原有的一个实心桥墩,中间通过“X”型钢进行连接,在确保承重安全的同时减轻了桥墩自重。

不仅“上天”,还得“入地”。修建隧道是中老铁路的“卡脖子”工程。

中老铁路地处云南西南部和老挝北部山区,整体地势由西北向东南倾斜,地形起伏剧烈,山高谷深,最高点与最低点相对高差达2900米。沿途的地质特征被称作“三高四活跃”。“三高”即高地热、高地应力、高地震烈度,“四活跃”即活跃的新构造运动、活跃的地热水环境、活跃的外动力地质条件、活跃的岸坡浅表改造过程。有害气体、软岩、涌水、高地温等难题频出,施工队如同在“地质博物馆”里修路。

通达隧道位于玉溪市元江县与普洱市墨江哈尼族自治县交界处,共穿越4个断层和1个大断裂带,集涌水滑塌、高地应力、高地热等不良地质于一体。中老铁路施工期间,隧道共发生大小坍方、溜坍、突泥、涌水80多次,洞内涌水每天可灌满17个标准游泳池。

隧道内还遭遇高地温,环境温度常年维持在40摄氏度。