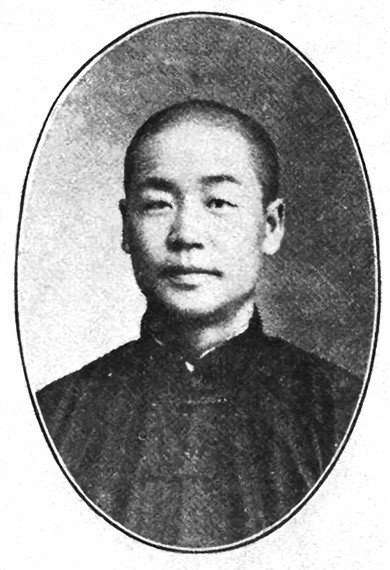

衛聚贤是民国时期山西籍著名学者,集考古学家、历史学家、古钱币学家等为一身。他早年求学于清华国学研究院,师从王国维、梁启超等,一生成果丰硕。主要著作有号称中国第一部考古学史的《中国考古学史》以及第一部票号史的《山西票号史》,还有《十三经概论》《楚辞研究》《古史研究》(共三辑)等,在历史学和考古学方面成就很大。尤其是他主持的在山西省万泉县(今万荣县)西杜村阎子疙瘩汉代遗址的发掘是新中国成立前第一次秦汉遗址的发掘,对中国考古学和历史学影响深远。

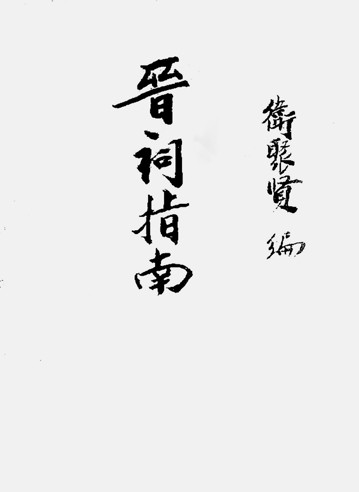

《晋祠指南》是第一本介绍晋祠及其周围相关文物景区景点的参观指导性书籍,出版于1932年,作者即中国现代考古学的奠基人之一——卫聚贤。至于为什么要出版一本这样的书?正如卫聚贤在序言中所说:“晋祠为山西第一名胜,而又有天龙山与晋阳城在其附近,游人虽多,但无记载,使初游者至其地,因事前未名其大概,而游时无从详细观览。余于二十一年五月四日协国师学生旅行晋祠,次日到天龙山又次日至晋阳城,遂将此游大略记出,聊作晋祠游览指南。”当时,卫聚贤正在国师教学。1932年5月4日与国师学生参观晋祠,5月5日到天龙山旅行,5月6日游晋阳古城,而后参考刘大鹏先生的《晋祠志》和《柳子峪志》,同时在古城营村小学教员张斗南先生的特别招待下,考证了晋阳城后,5月15日整理出书。从计划去旅行到出书,仅用了短短12天时间。

《晋祠指南》一书共分为晋祠、天龙山、晋阳城三部分,卫聚贤均从路程、庙宇、风景、古迹、亭台等方面进行了详细的描述和论证。

晋 祠

关于“晋祠”之名的来历,卫聚贤在查找资料后认为:“在北魏名晋王祠,北齐名大崇皇寺,宋名惠远寺,由明至今名晋祠。”

既然此书是参观指南,那么在书的体系内容规划上,首先就要写清楚游客当时如何可以到达晋祠。卫聚贤在“形势与位置”这一部分开头即说:“汽路从吕祖阁背后沿半山而过,东面为明时所筑的晋祠镇城堡,北与南筑墙围绕。北有一门为延厘门,汽车由北门可通至祠内,西北有一小山门亦可通汽车路,东有一门名景清门通晋祠镇,南有二小门一通王恭襄公祠奉圣祠,一通晋祠镇之望翠门。”卫聚贤除了写明如何去晋祠的交通之外,还详细谈到了晋祠内部各庙的布局,后又分别对庙宇、亭台、风景、古迹等一一做了详细介绍。

值得重点一提的是,在“庙宇”的“唐叔虞祠”这一小部分,卫聚贤先生有精彩的言论,对叔虞始封唐地在何处进行了论证,认为不在今山西太原,而在晋南。