陈廷敬(1638—1712),字子端,别字樊川,号说岩、悦岩、月岩、午亭、半饱居士、午亭山人,山西泽州(今山西晋城)人,顺治十五年(1658年)进士。陈廷敬原名“敬”,因同榜有同名同姓者,顺治十六年(1659年)奏请改名,顺治帝允准,加“廷”字,遂改名为“廷敬”。陈廷敬历任经筵讲官、工部尚书、户部尚书、文渊阁大学士、刑部尚书、吏部尚书、《康熙字典》总纂官等职,谥文贞。陈廷敬从政53年,历经28次升迁,作为康熙帝的重臣、近臣,他以廉洁奉公享誉于世。他去世后,康熙帝评价他“恪慎清勤,始终一节”,史书记载他“两为大司农,处脂不染,清操肃然”“清廉虽不足以尽公,而略举数端,已足媲美杨震、邓攸无惭色矣”。

文化世家 兼济天下

陈廷敬出身于文化世家,家族世代重视读书,求取功名。六世祖陈秀“攻诗善书,若出天授,为陕西西乡县尉,官十载余,有惠政,民为畏垒祀之”。四世祖陈修“轻财好施,有弗给者出帑金、廪粟以賑其急”。祖父陈经济重视教育,“建家塾,教子侄辈读书,不以夏楚为威,而忠信勤俭务以身率之”。伯父陈昌言,明崇祯七年(1634年)进士,为官清廉,“以御史视江南学政,皎皎洁严”。父亲陈昌期,平生好善乐义,“志在养母不乐仕”,虽未考取功名,但“文冠一州,名上吏、礼部”,他教导子侄们向圣贤们学习,涵养自己的道德品行,“学者攻应举文字,恒视读书立品为二事,吾所以教汝曹者,以读圣贤书当实存诸心而见之行事”。从以上可知,陈廷敬的家族里,求取功名者,清正廉洁;持家理财者,乐善好施。陈廷敬出生在这样的家族,自然深受影响。

陈廷敬的母亲张氏读书博学,聪慧非同一般,对“四子”、《通鉴》及《烈女传》等书,不仅能通篇背诵,而且对书中的深意都有透彻的了解。她嫁到陈家后,“于家政稍暇,即出书籍,凭几庄诵,非丙夜不归寝”。自然而然张氏便承担起了陈廷敬的启蒙教育,“凡四子书、《毛诗》皆太夫人口授以诵”,后来陈家请了塾师后,张氏“必篝灯督课之,与塾师不少异”。顺治二年(1645年),年仅9岁的陈廷敬写了一首题为《咏牡丹》的诗:“牡丹春后开,梅花先春坼。要使物皆春,定须春痕释。”大意是希望人们能散尽春天花开花落的遗憾,百花盛开,万物皆春。其母张氏惊叹地说:“此子欲使万物皆其所耶”。一个9岁的孩童能写出如此寓意深刻的诗句,当时看过此诗的人都惊叹陈廷敬小小年纪竟有如此胸怀天下的大志,“识者以是知公日后必为名宰辅也”。

爬疏积弊 整顿钱法

钱法,即我国古代的货币制度。清朝初年,钱法管理混乱,私铸铜钱现象十分普遍,严重干扰了国家的金融秩序。康熙年间更出现了年年发行制钱,但市场上依旧铜钱短缺的现象,市场上缺少这种小面额的制钱,就会造成商品流通困难,扰乱市场秩序,继而导致国家财政入不敷出。康熙二十三年(1684年),康熙帝特命时任吏部左侍郎的陈廷敬督理户部钱法。

陈廷敬从铸钱入手,开始整顿钱法。他亲自到钱局,别立炉座,检验察看铸造钱币全过程,清除了浮收、冒领等积弊,节省了制钱过程中铜耗量。通过整顿,宝泉局从之前每铸铜一百斤折耗十二斤,变为每铸铜一百斤折耗九斤,每年“节省铜八万零七百六十九斤四两有奇,添铸九千二百三十串零七百六十九文有奇”。

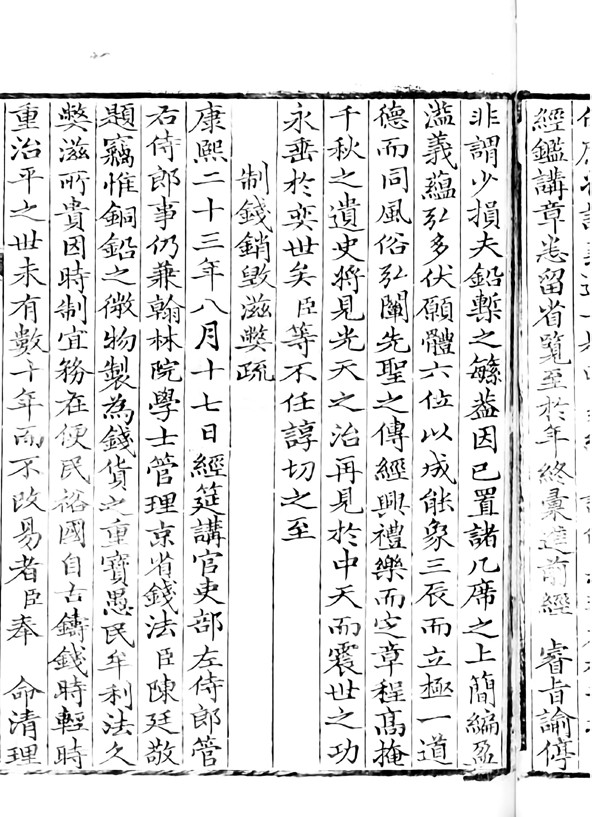

在整顿铸钱后,他又对制钱短缺现象进行了深入调查研究,在呈给康熙帝的《制钱销毁滋弊疏》中写道:

“今日民间所不便者,莫过于钱价甚贵。