“督抚”为明清时期省一级的最高长官,囊括地方行政、军政、民生、教化等权力于一身。它在皇权高度集中的朝代之中,有承上启下的关键作用,是朝廷用以夯实权力的“工具”。随着督抚权力扩张,和皇帝的关系也日益紧密。

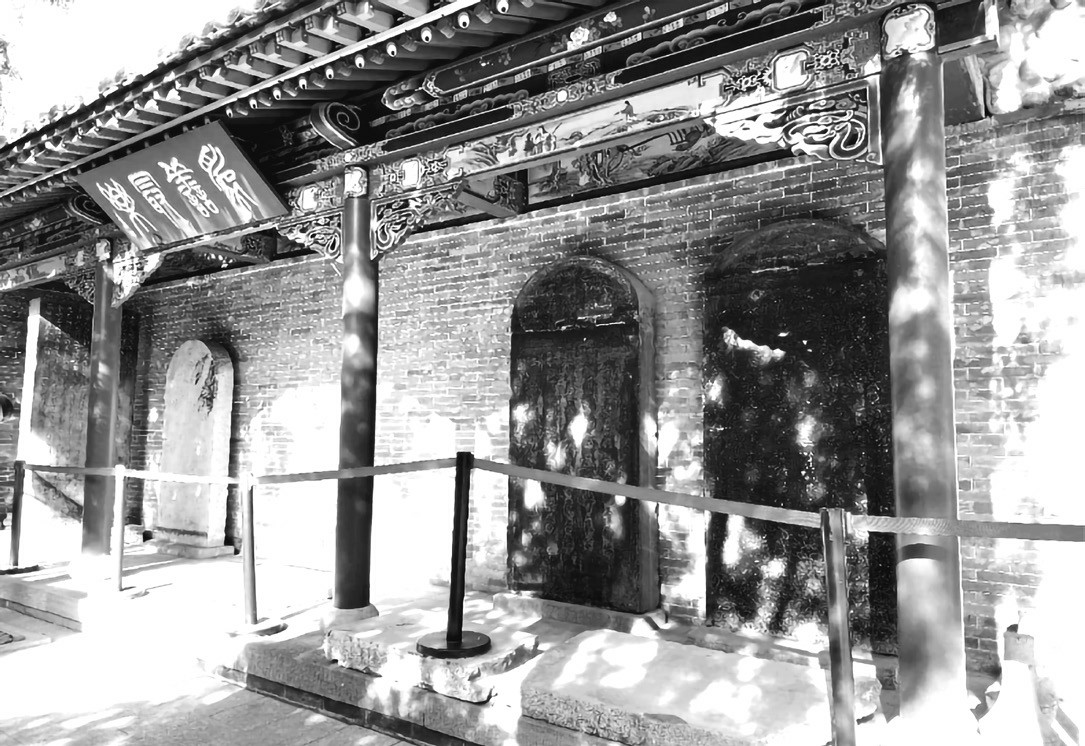

坐落于山西省太原市府东街上的晋商博物院,是以督军府旧址改建而成,明、清时期曾为巡抚衙门大院。博物院最北端有一小型山峰——梅山,它是清代在延续明代巡抚督察院署格局之上筑起而成,原名“煤山”。山中建造有“当仁洞”“随缘洞”,山东脉并排建有两座碑楼。碑楼中现存有督军府旧址附属文物,清代、民国年间石碑5通、碣1方,其中一通石碑上有清乾隆皇帝的御笔题诗。

碑刻内容

此碑名《赐山西巡抚鄂弼书》,镌刻年代为清乾隆二十四年(1759年)至清乾隆二十七年(1762年),碑文如下:

旬宣此初任,嘉尔副予望。

出政宜除细,移风在奖良。

公为众官表,俭是晋民长。

保障休轻视,家声勖继芳。

落款印章内容上为“所宪唯贤”,下为“乾隆御笔”。碑刻的大意是,乾隆皇帝亲笔下诏,山西巡抚鄂弼刚到此地任职不久,对他寄予了厚望。勉励他不要辜负皇上的期望,在办理政事时要除掉过分吹毛求疵的作风。平时注意嘉奖表现优良的官吏,秉公办事,发扬俭朴作风,要成为众官吏的表率。要保障山西的安全不可轻视,更要发扬自家家族前辈的优良传统。

巡视制度和巡抚

巡视制度历史非常悠久,据《尚书·尧典》记载,在尧舜禹时代便已存在,舜至商周时期采取的都是“五载一巡狩”,意为天子五年进行一次巡视。战国时,巡视对象改变为“巡县”,是我国巡视制度的启蒙阶段。秦汉时期该制度正式创立,汉朝更设立了刺史,作为常设监察官员。隋唐时期该制度得到了初步发展,设立监察御史,直接对皇帝负责。宋朝开始,随着中央集权逐渐加强,在地方设立监司、通判,巡视制度有了进一步扩充。明朝先后制订了《宪纲》《巡历事例》《御史巡按制度》等多个办法,详细规定了巡视的职责和要求。清朝更是总结了之前各朝各代的经验教训,编制了中国历史上最完整的巡视法规——《钦定台规》。至此,我国的巡视制度已经完全摆脱雏形状态,发展趋向成熟,形成了较为完善的系统化管理。

“巡抚”一词在很多人记忆中似乎是从明朝开始,但在南北朝时期便已有零星记载。只是早期的巡抚并不是朝廷设立的官职,每朝每代称谓也各不相同。此类差遣官开始的作用都是临时受皇帝之命,到某处地方监察情况、安抚民情,顺便处理政事,授权较多,遇紧急情况可暂行职务之便,类似于代天巡狩之意,深受皇帝信赖。帝王巡视地方,一般是为了强化督察、加强统治,被派遣过去的人目的通常十分明确。然而时间一长,此类官员从初期有事才被派去“轮岗”,到后来渐渐形成了自己特有的模式。

自明朝废除了丞相一职,权力归于六部后,地方上又废除行中书省,设立了三司体系,这才正式将巡抚作为一种固定官职任命。其职务通常分三大类别:1.监察御史。主要是专差、巡按御史;2.按察司。