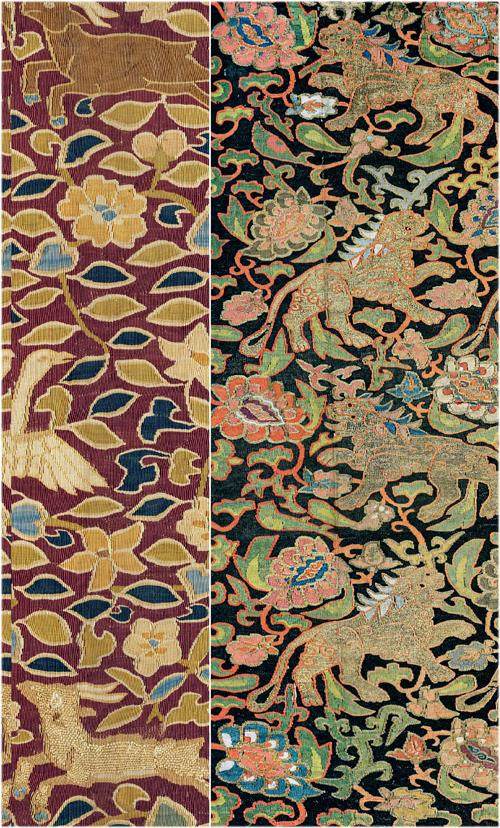

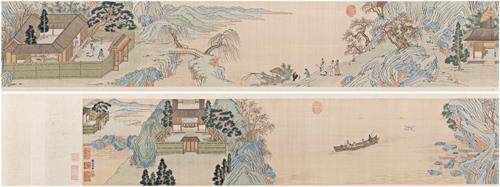

缂丝从遥远的西方走来,通过游牧少数民族得以传播到中原。其从实用的手工织物,逐渐发展为最高级的艺术品。历史上一些重要的书画作品由于制作成缂丝而得以传世,并且备受后世收藏家的珍视。而中国缂丝杰作发展演变为艺术瑰宝,与宋、元、明、清官方的重视、御用缂丝机构的设立密不可分。尤其是在宋代,缂丝达到了巅峰,名匠辈出,技艺超群。

“缂丝”的诞生

北宋时期庄綽(1079年至1149年)在其《鸡肋篇》一书中记载道:“定州织刻丝,不用大机,以熟色丝经于木棦上,随所欲作花草禽兽状,以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,若不相连。承空视之,如雕镂之象,故名刻丝。如妇人一衣,终岁可就。虽作百花,使不相类亦可,盖纬线非通梭所织也。”这是现存有关缂丝最早的文献记载,从中可知缂丝产地在定州,得名于其透空欣赏如“雕镂之象”的工艺特征,并且该工艺贵时费工,制成一件衣服需长达一年的时间。

与庄绰同时代的洪皓(1088年至1155年)在《松漠纪闻》中记录有回鹘人“善捻金线”,“以五色线织成袍,名曰剋丝”。明弘治年间的收藏家张习志在南宋朱克柔《缂丝牡丹》的题跋中写道:“克丝作盛于唐贞观开元间,人主崇尚文雅,书画皆以之为標帙,今所谓包首锦者是也。”

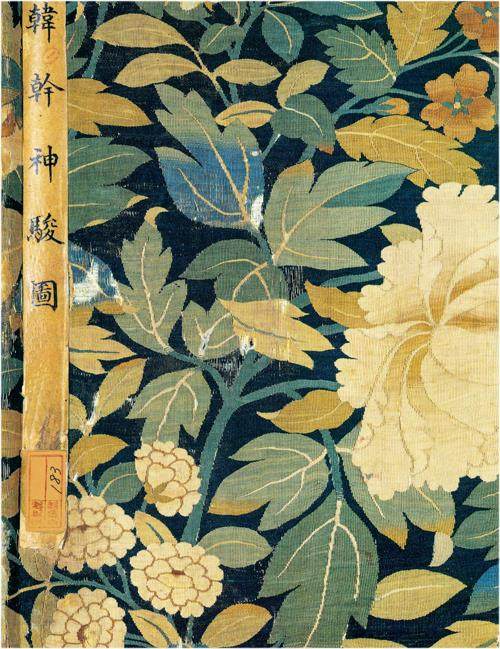

由这些记载可知,缂丝是来自回鹘人的织物,曾被少数民族称为“剋丝”。缂丝其实不是宋代才有的,唐代即已出现,一开始是以锦的名称出现,直到宋代才有正式的名称,汉人取谐音称其为“刻丝”“克丝”,此名称一直沿用至民国时期。1930年出版的《清内府刻丝刺绣书画名录》和1932年出版的《纂组英华》中均使用的是“刻”字。由此可推断,进入清宫内府后的缂丝统一装裱题签,把“克”“剋”等谐音字,统一调整为“刻丝”。

“缂”最早见于梁顾野王所纂《玉篇》:“缂,纬织也”。1960年6月上海博物馆出版的《宋缂丝莲塘乳鸭图》图录中,首先使用了“缂丝”一称。1970年台北故宫博物院的出版物及1983年辽宁省博物馆的大型图录中也使用了“缂丝”。应该说,在1935年至20世纪50年代的近代博物馆体系建立起来后,逐渐由“刻”更改为“缂”,并沿用至今。

只为官方出品

缂丝首次正式出现在官方管理机构中,正是宋代。宋代少府监下辖文思院统管四十三作,“克丝作”便是其中一作,主要织造以宫廷画稿为主的包首和书画类装饰品,供内府收藏和赏赐之用。岁贡所用的缂丝匹料则向民间机户购买或定制。宋代的机户比较自由,既可以承接官府的织造,也可以为私人加工订单。