在苏州这座历史名城,缂丝这门古老而神秘的技艺历经沧桑,却依然散发着独特的魅力。它曾是皇家贵族的专属,以精湛的技艺、细腻的图案和丰富的色彩惊艳于世。

苏州缂丝,作为中国传统丝绸艺术品中的精华,承载着丰富的历史文化内涵。然而,随着时代的变迁,它也面临着诸多挑战。这其中,缂丝技艺的传承首当其冲。在现代生活情境下,年轻人面临着来自现实的压力,而学习缂丝需要耗费大量的时间和精力,并且是否能真正出师,继而在行业内“自立门户”“独当一面”都是未知的。这让苏州缂丝业的传承面临着许多问题,由于缂丝技艺的复杂性和专业性,从业者年龄偏大已是不争的事实。

那么,当下的苏州缂丝业整体是一种什么状况?面对传承等问题又将如何破局?《中国收藏》杂志邀请到四位苏州缂丝业的从业者,他们有家族传承的代表、名师门下的高徒,还有行业观察者、管理者,以及民间传播者,他们各有故事,串联起来就是一部当代苏州缂丝业的缩影。让我们一起走近他们,走近苏州缂丝的世界——

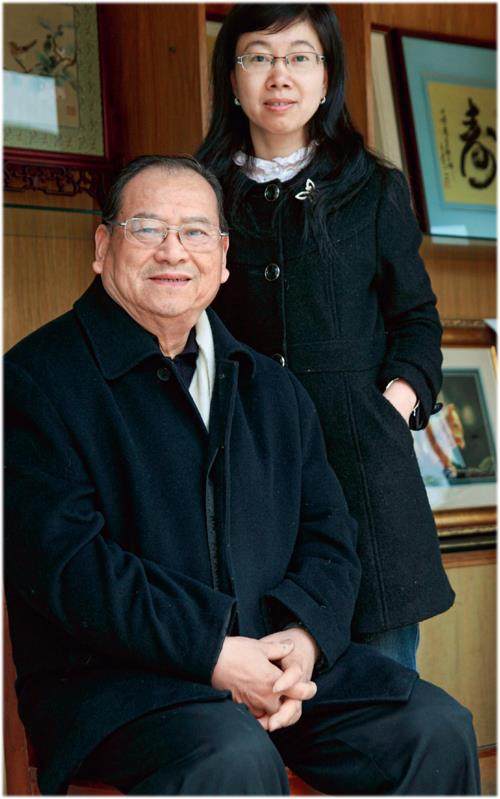

王建江:代代相传是我最大的愿望

缂丝世家第六代传承人

苏州市非物质文化遗产项目苏州缂丝技艺代表性传承人

我出身缂丝世家,清朝年间,我的祖上开始从事缂丝制作,到我这已经是第六代。

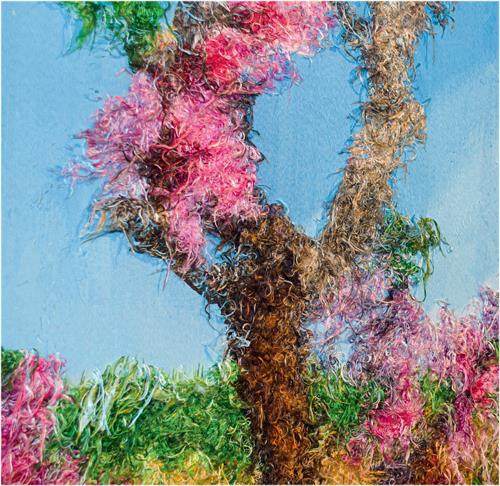

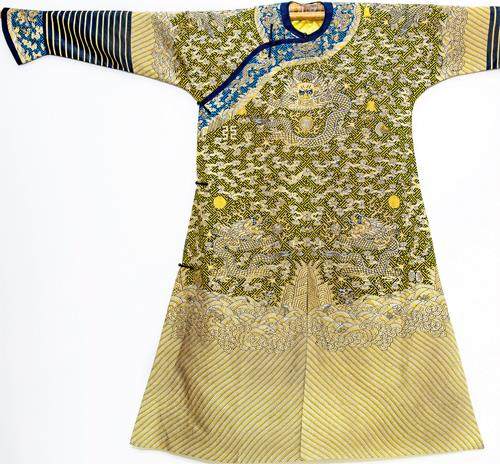

苏州王氏缂丝的前三代传人都是清廷匠师,第一代王金停专做宫廷龙袍褂子等,第二代传人王新定曾为慈禧太后缂制八仙庆寿袍和霞帔等。关于为慈禧太后制寿袍,还有一个传奇的故事。我爷爷的爷爷王新定在接到这个任务时时间是很紧张的,那时候从苏州到北京要走两个多月,如果做好了再送去,肯定是来不及的。于是,在距离交货日期还有三个月的时候,先人们为了抢时间,只能带着基本完工的寿袍,在船上一边检查,一边修补,最后才完成了任务。第三代传人王锦亭的作品《麻姑献寿图》于1915年参加巴拿马国际博览会并获奖。20世纪50年代,我的爷爷、王氏缂丝第四代传人王茂仙参与创办了苏州刺绣研究所缂丝小组,也是从那时开始,苏州缂丝渐渐走上了迅速发展的道路。到了父亲王嘉良这里,打破了传男不传女的束缚,家族里的人都可以学习缂丝。目前像这种家族式传承的,在缂丝界只有我们一家。而我的儿子也在学艺,第七代还在传承。

2006年,北京首都博物馆派人专门到苏州找我们家,希望能复制明万历黄缂丝十二章福寿如意衮服和清乾隆缂金十二章福寿如意龙袍。缂丝艺术品的制作周期是相当缓慢的,就一件万历衮服,我们用掉了6000根孔雀毛和10万米日本进口的金线,五个人做了三年时间才完成,从材料、颜色、密度上做到了一比一复原。另一件乾隆缂金十二章龙袍,从2009年开始,三个人历时两年零三个月才完工。2013年,我还参加了“平安故宫工程”,到北京故宫博物院修复福寿绵长四条屏。我每年去故宫几个月进行修复,至今还未能完工,但该作的复制品已经陈列在了寿康宫。

我今年60岁了,除了参加各种活动外,只要有空下来的时间还要上织机工作。我做了几十年缂丝,对它已经割舍不了。缂丝是一门慢手艺,想在这个领域做出成绩,心一定急不得。但我始终有个信念,一定要让这门手艺传承下去。学习缂丝技艺,两三年才能掌握一些要领,没有五年根本出不了师。学习缂丝的过程太艰难,我生怕再过几十年没人传承了该怎么办?因此,我对所有的学徒都是免费教学的。这种无法被机械化代替,只能靠手、脚、眼、心互相配合完成的手艺,真正喜欢它的年轻人太少,能做到自己独立闯天下的就更少。我有一个重庆的学员,辞掉银行工作,跟我学了三年,后来自己回到重庆开了工作室。这是我希望看到的。如果缂丝只在苏州传承,势必也影响它的普及,未来能够在全国遍地开花才是我们缂丝匠人希望看到的局面。