十年前,时值中法建交50周年,一场汇聚中法缂丝杰作的展览登陆上海当代艺术馆。林玲将一件中国当代缂丝作品带到观众面前,让当时中法策展人发出了这样的赞叹:“这是中国缂丝技艺与当代艺术相结合的令人拍案叫绝的案例!”

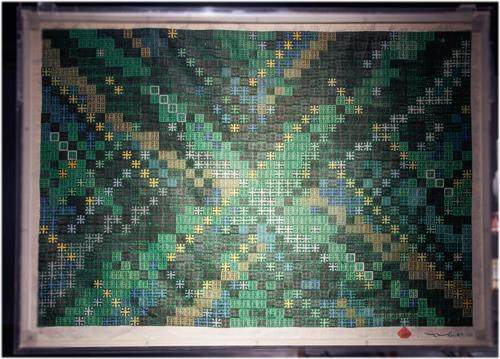

这件作品是中国当代艺术家丁乙的缂丝《十示》,一反人们对传统丝织品题材保守、图案老气的刻板印象,刷新了世人对中国当代艺术的认知。其主色调是绿色,却用了多达76种丝线来诠释这种色泽的差异,精细程度达到了每一厘米纬度有50根左右的丝线,每一厘米经度有24至30根丝线。最终呈现的艺术效果极富中国特色,又带有跨越界限的国际语言。

其实在此之前,一个史无前例的“中国当代缂丝”计划早已在林玲心中酝酿。生于江南又身为女性的她,对缂丝艺术的喜爱和研究似乎是来自基因的召唤,并且在这条“丝路”上一走就是20年。20年前留学归国后,林玲集结了一批缂丝匠人建立工作坊,复刻台北故宫博物院珍藏的数十幅古代缂丝书画。工作坊中最年轻的匠人都已年届四五十岁,而且这一行“10年出师,30年才能精通”。除了传承人的青黄不接,令林玲忧心的更是缂丝在当代的创新问题。

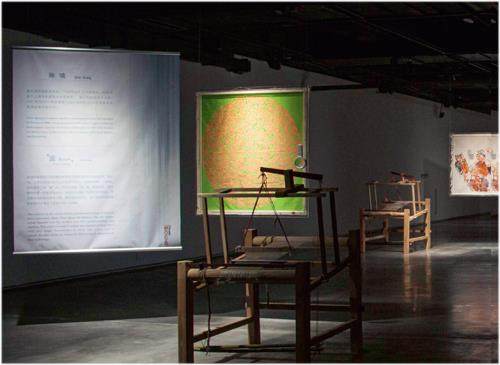

2008年开始,她邀请余友涵、周春芽、刘野、张晓刚、丁乙等9位最具代表性、知名度的中国当代艺术家,放下手头惯常使用的材料,大胆“玩”起缂丝——他们只听说过这一传统技艺,却从未了解过。中国当代艺术家的经典作品被作为样板稿全部缂织出来,采用难度最高的合花线和长短戗,创作出色彩和肌理丰富的缂丝作品。2017年,这场筹备十年的“经纬——缂丝与当代艺术的对话”展亮相成都,刷新了公众对这一传统技艺的认知,也让它以更“潮”的面貌出现。到了2020年这个特殊的年份,缂丝可谓刷爆了“存在感”——10月举槌的北京保利秋拍中,刘野的缂丝作品《女孩和蒙德里安》以322万元高价成交;也是在这个秋天,凝结林玲十余年研究成果的《中国丝绸文人画:从宋代到当代的缂丝艺术》出版面世,书中将缂丝的前世今生娓娓道来。

十年后的今天,《中国收藏》杂志特别邀请林玲做了一次专访。作为当代艺术缂丝项目发起人、策展人,林玲近几年仍在不停地为公众奉上缂丝艺术展,为这门古老又迷人的手工艺注入新的生命力。除了有关非遗技艺、文化传承等方面的思考,林玲引领我们站在艺术史的视野上重新审视缂丝,也看到了它在当代、在未来的无限可能。

织经布纬

当缂丝作为艺术品,或许能就此跳出传统桎梏、获得新生——西方虽“吃螃蟹”在先,中国也步履不停。作为“中国当代缂丝”项目的发起人,林玲花十年时间与艺术家们完成的这场当代缂丝实验,无疑是一次空前的尝试。正如“通经断纬”的手法,当代艺术跳出了缂丝发展史的固定经线,织出更自由、更多彩的图景。“或许这就是当代艺术的魅力,永远面向未来。”林玲表示。

《中国收藏》:如何理解缂丝艺术品的概念?

林玲:缂丝作为艺术品的界定,民国年间朱启钤在《存素堂丝绣录》中就曾提到,他认为缂丝艺术应该从宋代开始,宋之前大都为粗疏的实用品、佛教用具等,而基本结束于清朝康雍乾三代,作品由宫廷画师画稿,实为良工精作。康雍乾之后又变为粗工滥作,大部分为缂绘结合,并且越到后期绘画部分越多,其实是为了省工和降低难度。

缂丝其实是有别于油画、国画的艺术品,它既有丝织品的肌理和光感,同时又有艺术品的笔触和渐变之美。当然,它更具中国特色,不像西方油画突出叠加肌理的表现效果,而更类似国画强调墨色与宣纸接触的晕染感。

《中國收藏》:那么当我们站在一件缂丝艺术品前,又该如何去欣赏它呢?

林玲:一方面是看它作为丝织品的手工性,这种感觉包括丝光感、纤维粗细的变化,颜色微妙变化中体现的丝织技艺处理的高明处,总体呈现出流光溢彩的效果。另一方面,从艺术品的角度来看,它的构图、色彩搭配、表现主题及细节之处线条的处理等,能否传递给观者一种感觉——或是宁静致远,或是热烈奔放,直击人性中的美好,能跨时代、跨民族、跨文化地被人理解认同。

可能也正是基于这样的原因,传世作品南宋朱克柔的缂丝《莲塘乳鸭图》能被历代藏家欣赏、保存和传承下来。明代文从简点评朱克柔的作品“精巧疑鬼工,品价高一时;古澹清雅,有胜国诸名家风韵,洗去脂粉;至其运丝如运笔,是绝技。”时隔500余年,最后一位私人藏家庞元济的后人在1952年写给上海博物馆的捐赠书上提到:“㶷烂光辉,精致绝伦,可谓臻至善至美之境;藏先人所遗宋朱克柔莲塘乳鸭图一帧,设色布置画绝,造化之妙。