两宋时期,中国的城市及城乡商业模式正在经历着一场“变革”。自晚唐以来,逐渐取消了坊、市分离制度,商业活动不再受到严格的空间限制,日趋活跃。及至南宋,以临安城为代表的江南城市,人烟生聚,民物阜蕃,市井坊陌,铺席骈盛,数日经行不尽。日本学者斯波义信提出:“至迟在11世纪,有形的分区壁垒已彻底消失了,代之而起的是一种更为自由的街道模式。在这种模式下,贸易实际上可以在城中或郊区的任何地方进行。”以贩卖日用杂货为生的流动商贩——货郎,也应运而生。以货郎为主题的绘画,作为图像志的一种,成为宋代社会生活的真实镜像,以李嵩所绘《货郎图》为代表。

李嵩为钱塘(今浙江杭州)人,少为木工,颇达绳墨,历光宗、宁宗、理宗三朝,为画院待诏。工画人物、道释,得从训遗意,尤精于界画。其传世《货郎图》主要有四件,分别是现藏于故宫博物院的《货郎图》(图1)、台北故宫博物院的《市担婴戏》、美国大都会艺术博物馆的《货郎图》、美国克里夫兰艺术博物馆的《货郎图》,以故宫博物院藏本内涵最为丰富。

唐中期以前,茶叶的主导形式是饼茶,食用方式是煮羹为饮,添加佐料。但陆羽在《茶经》中斥之为“沟渠间弃水耳”,提倡煎煮末茶法。《茶经》所列25件茶器,皆为煎煮末茶时所用的茶具。

宋代是中国茶文化发展的重要时期,制茶工艺空前发展,团茶的制作技术更为进步,出现研膏茶、腊面茶、佳品京铤等特级茶。团茶(饼茶)的饮法,皆将之研碾成末,唐代是将茶末投鍑(茶釜或茶铛)煮饮,故称“煮茶”或“煎茶”;宋代则是撮末于碗,以茶瓶注汤点啜,故称“点茶”。从皇室到民间,皆以饮茶为风尚,尤好斗茶,还出现了专供饮茶的茶馆。

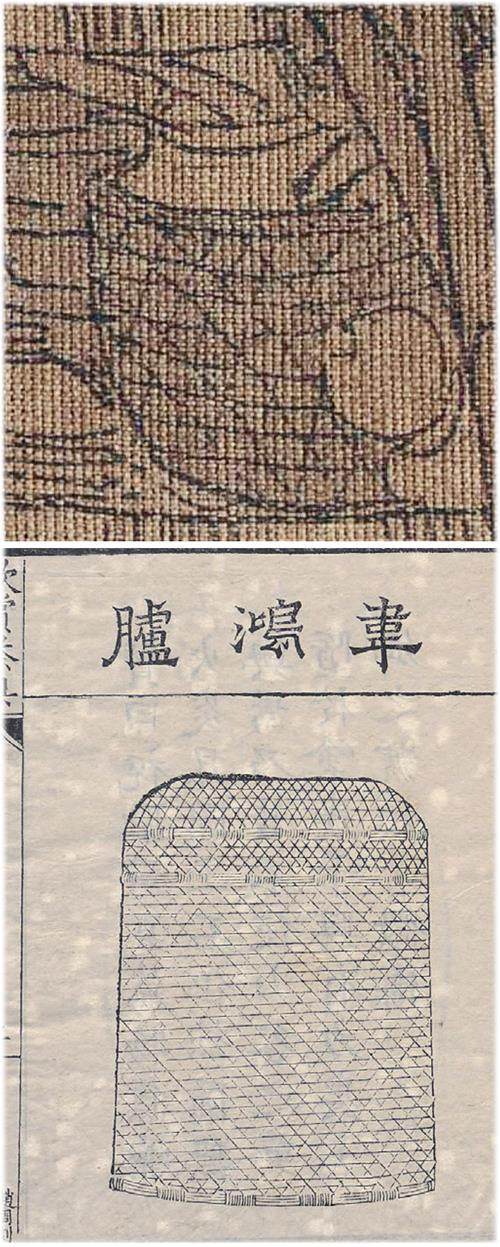

茶具亦随着饮茶方式而有所改变。当时记载茶具的茶书主要有北宋蔡襄《茶录》、宋徽宗《大观茶论》及南宋审安老人《茶具图赞》等。

其中,《茶录》所载茶具有9种:茶焙、茶笼、砧椎、茶钤、茶碾、茶罗、茶盏、茶匙与汤瓶。《大观茶论》主要记载5种:罗碾、盏、筅、缾、杓。《茶具图赞》则记载了12种:韦鸿胪、木待制、金灋曹、石转运、胡员外、罗枢密、宗从事、漆雕密阁、陶宝文、汤提点、竺副帅、司职方。