帽筒,这一古人为放置帽子而生的筒状器,是清代才有的器型。根据目前的实物来看,帽筒流行于清代中晚期。它早期为实用器,后来随着清朝的灭亡,帽筒就没有了实用功能而变为陈设器。它的出现跟清代特殊的帽饰——“顶戴花翎”中的花翎有关。花翎只是清朝羽翎中的一种,还有蓝翎、染蓝翎等。也正是由于清朝官帽后拖着一根羽翎,为了避免羽翎的损污,需要承高而置,帽筒便应运而生。

佩戴羽翎历史悠久

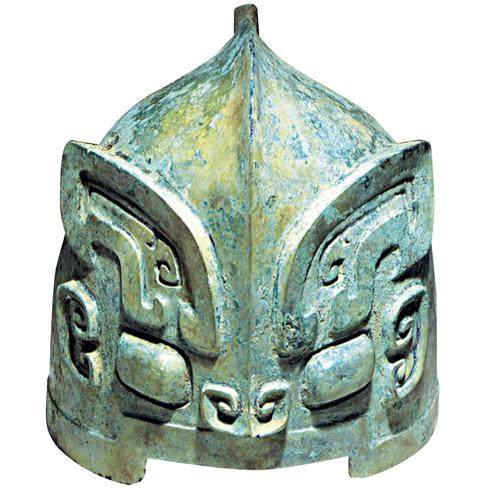

2003年,考古人员在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县罗布泊小河墓地发掘出距今3500年至3800年的毡帽,毡帽的一侧插有羽毛。1989年9月,在江西新干县的大洋洲乡商代墓葬中出土了一件青铜胄,胄正面浮雕饕餮纹,在胄的顶部中脊偏后铸有一圆孔。事实上,在更早期的1935年河南安阳殷墟墓出土的青铜胄上也多带有此类孔。目前学界研究认为,这就是安插羽翎的。以此来看,至少在3000多年前,就已经出现佩戴羽翎的现象。

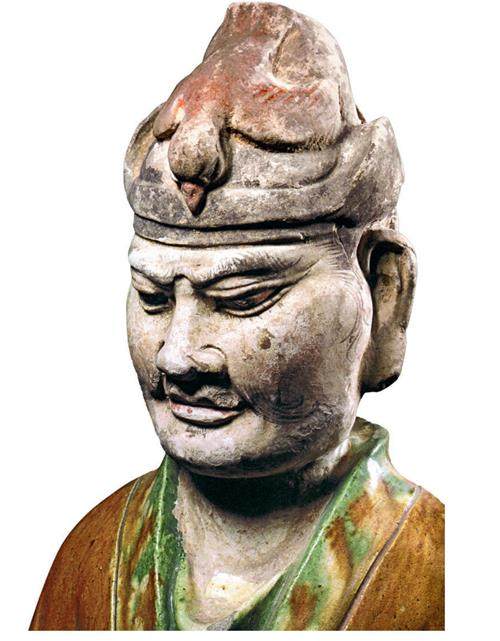

此种佩戴羽翎的现象到了战国及汉朝时期依然流行。比如现藏日本永青文库的一面战国时期的错金银青铜镜上,镜背描绘一武士跨马持剑与面前猛虎搏斗的场景,而武士头顶戴弁,左右两侧明显插有羽毛,这也是所见最早且直观的古人佩戴羽翎的形象。对于此类插有羽翎的冠在《后汉书·舆服志下》有明确表述:“武冠,俗谓之大冠,环缨无蕤,以青系为绲,加双鹖尾,竖左右,为鹖冠云。”上述武士所戴的形象与《后汉书·舆服志下》所描述相吻合,基本可以判断此类冠应为安插鹖尾的鹖冠。“鹖”者为古书所说的一种善斗的鸟。《后汉书·舆服志下》记述:“鹖者,勇雉也,其斗对一死乃止,故赵武灵王以表武士,秦施之焉。”可以得知从战国至秦,对武士有赏赐鹖冠/羽的制度,也是对武士勇猛、不畏艰难的认可。

除了安插羽翎的鹖冠,根据目前考古出土以及历史文献记载还存在两种形状的鹖冠。一类是在秦朝的将军俑头上出现的鹖冠。此鹖冠形状犹如鹖之双翅,好似准备展翅高飞。另一种就是把鹖以具象化的形象来体现。如《史记·仲尼弟子列传》:“子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩假豚。”现在认为这里雄鸡可能是误解,应该就是类似鸟的鹖。在山东济宁武氏祠画像石中的子路像也可以看到冠上有鸟状物。