三件扇面考验文人草书功力

千姿百态,变化多端,草书的魅力吸引着历代文人,其也被视为抒发情感的载体。下面就让我们来欣赏三件出自明末清初文人之手的草书扇面。

三件书作传情达意

一件为明朝袁年所书(图1)。袁年,字子寿,苏州吴县人,明朝苏州“六俊”之一袁褒四子。万历庚辰(1580年)进士,曾为南兵部郎中、青州知府、江西副使、云南参政,官至陕西按察使(正三品),政绩颇著。工诗词,《白水道中》是其所作诗文,著有《观槿斋集》《金碧集》等。

此作释文为:古树何年得,亭亭欲出群。晓光江日上,春色县人分。落椹能识酒,乘阴好论文。我来频赏玩,高咏不如君。题画一首石林袁年。

此书是一首观画之后所作抒情诗。我们虽未见文中提到古画的模样,但却可从诗中幻化出画面的丰富内容:画中有古树、有老者,古树亭亭玉立,老者树下乘凉。老者面前还有木质的似桌子一样的载具,其上放着酒品。正是春天早晨太阳刚刚升起之时,好一幅古人闲情隐逸之图,以至于使诗作者要反复观看体味,发出“高咏不如君”的赞叹。这真的让观者领略到什么是“画中有诗,诗中有画”的境界了。其书法更为精妙,用近乎大草写就,如若“飞鸟出林,惊蛇入草”,观之满目葱茏,读之朗朗上口,诗情画意,含义深邃。从笔墨功力和诗文内容看,此作均为上乘,似应为袁年中晚年作品。

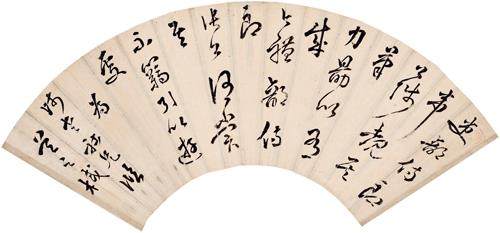

另一件扇面的作者为明末吴之棫(图2)。吴之棫,字镐臣,工书,得其父笔法,瘦硬通神,喜作擘窠行草。

其释文为:吏部侍郎韦公陟,睹其笔力,勖以有成,今礼部侍郎张公谓赏其不羁,引以游处。为师老社兄临,吴之棫。此文引自怀素草书《自叙帖》。

此篇系小草(今草),在扇面上布局匀称、用笔伸缩自然,深谙草书规则。为师老社兄临写,虽只引用数句,但含义已知——对其草书成就暗比怀素,大加赞叹。这应是明末一篇文人书家彼此互通情谊之书作。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《中国收藏》2024年6期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅