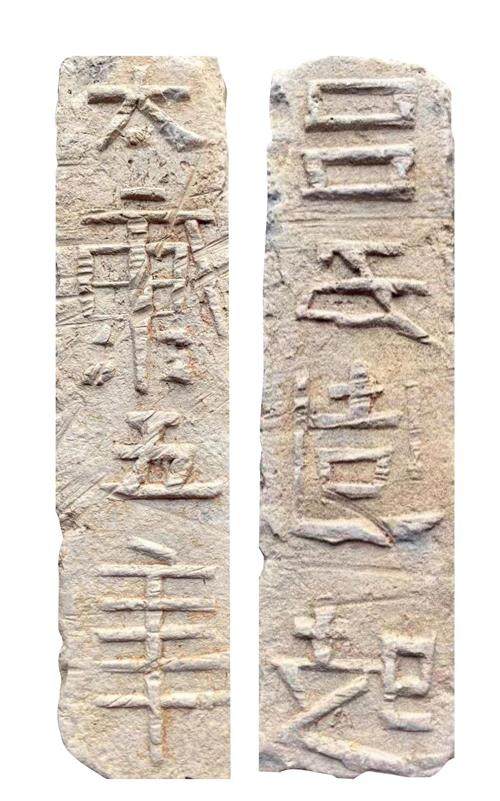

真乃居谈艺札记从一块晋砖铭文说起

朋友此前给我发来一张晋砖图片(见右图),我很喜欢。砖为模印条砖,灰色,18厘米×15厘米×4.5厘米,两侧有铭文“吕氏造起”和“太康五年”,楷体书写,略带隶意,甚为朴拙。

我国制砖用砖的历史非常悠久,据考古资料显示,迄今发现的我国最早砖块是出土于陕西蓝田仰韶文化晚期的五块烧结砖残块,已有5000多年历史。而砖作为壁砖用于建筑墙体在西周时期已经出现,此属之砖背面有钉壁小孔,由此可知古人称砖为“甓”,大概与此相关。又据书法史论家、金石学家、文物鉴定家殷荪先生研究,自西周一直到春秋晚期,砖上皆无文字,砖上出现文字是在春秋之末或战国之初,尽管那时候有文字的砖为数不多。古代砖铭的大量出现是在东汉,这与当时的社会制度,特别是那一特定时代的墓葬习俗的改变紧密相关(参阅殷荪《中国砖铭文字徵》)。砖之有铭,不但使砖成了历史与文化的载体,更为汉字书写和书法研究提供了极为珍贵的一手资料。

汉字自3000多年前的殷商时期出现了成熟的系统文字甲骨文以来,其书写是在不断追求便捷的过程并历经篆(大篆、小篆)、隶、草(章草、今草)、楷诸体演变,其中楷书出现于汉末三国时期,因为是在汉隶的基础上发展而来,彼时的楷书不可避免地带有隶字意味,这在砖铭(如河南偃师县出土的东汉刑徒砖、安徽亳州出土的东汉曹氏宗族墓砖)文字中看得相当分明。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《中国收藏》2024年6期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅