白石老人的求艺之路颇为不易,却也因此积累、淬炼出了一种基于民间、抱朴含真的意趣审美。平时我们只了解他的“成品”,这或许还不够,还需要追溯他最隐匿、最日常的随笔与画稿。这些不够完美、尚未完成的墨痕、粉本,以一种亲切的视角,令我们窥见其艺术灵感的来源,洞察这位老人一生中的创新与探索、逸趣与智慧。

人间万象 生趣盎然

纵观齐白石的画稿,纸张材质不一,包装纸、练字纸、边边角角的余纸、油污纸,皆能为他所用。因朴拙的画纸材料、琐碎的笔触,这些作品的价值易被低估。然而正是借助所谓“劣纸”诸多的特性,他能够常常创新技法,时时遣景入画,最终形成独具一格的大匠风范。

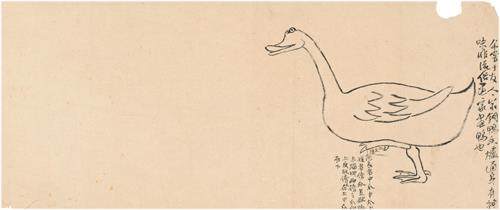

比如一幅《摹铜鸭香炉稿》中的香炉,是有一次齐白石在朋友家看到的。他非常喜爱,认为这座香炉造型奇特,线条流畅,正所谓“通身有神味,非流俗画家画鸭也”。通过仔细观察,他发觉之所以脱俗,是因设计者如实反映了鸭子脚掌的特点,因此静态的铜鸭香炉却能够展现出灵动的感觉,仿佛小鸭子在一摇一摆地走路。齐白石将它临摹下来,又在题跋中详细记下了鸭足运动的状态,从而滋养自己的创作灵感。或因时间紧迫,或因灵感突发,这张画纸选得并不合适,左侧尚有大面积留白,却能够反映出齐白石在生活中对于视觉素材的及时留心、捕捉以及珍视。

又譬如《李铁拐稿》,最初的灵感来自于齐白石在厂肆游玩时的经历。他见一人秃头乱髯,鹰鼻瘪嘴,面容颇生动,于是将其画下,留作素材。之后为街坊作画时,齐白石以此形象为基础,调整其神态,增画斗篷、葫芦、铁拐、草鞋,凸显李铁拐作为八仙之首游逛人间时的几分粗率、朴拙之感。题跋写道:“随手取包书之纸勾存之”,说明齐白石很满意这幅造稿,唯恐遗忘,因此随手取包书纸,勾描保存。

在这之后,参照着这幅稿子,白石老人又创作了诸多同一类型的作品,锻炼自己的笔墨表达。如另一幅《李铁拐》,布局和人物形象与造稿非常接近,只是增添了颜色,更加生动。此外,这幅画的题跋略有不同,写道:“ 葫芦抛却,谁识神仙。寄萍堂上老人画并题八字”,意思是李铁拐虽然是道教八仙之首,但是因其潦倒之态,世人很少有慧眼能够判别出他的贵重身份。这一句叹息,何尝不是齐白石自己的心声。1919年,他北上漂泊,定居北京,因早期作品风格孤高冷逸,很不受北平画坛与市场的喜爱。经历了十年的衰年变法,其作品才开始有起色,慢慢为人知晓。两幅《李铁拐》并置在一起,展现的不仅仅是齐白石在创作背后的用心琢磨,更是他毕生的学养积累和倾情投入,有酸涩,亦有豁达。