魏晋南北朝时期,山西成为中原农耕文明和北方游牧民族交融的中心地区。晋阳(今山西太原)作为山西的中心,是北方重要的战略要地,历来是北方游牧民族与汉族物质和文化的交融之地,被视为边塞重镇。尤其在东魏北齐时代,晋阳因其特殊的地理位置(连接中原和塞外的交接点)逐步成为多个民族大融合的舞台和中心,留下了许多珍贵的历史文化遗产。本文通过在太原北齐徐显秀墓葬中找寻丝绸之路来的胡风胡韵,再现锦绣太原城中外交融的辉煌画卷。

根据史书记载与考古发现,北朝时期的对外经济文化交流空前繁荣。亚洲各地和地中海诸国的使者与商人云集平城、晋阳,异域的宗教思想和文化艺术被广泛吸纳。《北齐书·显祖文宣帝纪》:“并州之太原、青州之齐郡,霸朝所在,王命是基。”晋阳对于北齐政权是“霸业所在,王命是基”。名义上是“别都”,但东魏北齐两代都是军事政治权力中枢所在。政令所出,皇帝常驻,其影响力远超邺都。当时作为别都的晋阳,精英荟萃,冠盖相望,繁华兴盛,城市宏伟,宫殿壮丽具备了首都的一切属性,居住着许多生活奢华的贵族阶层。

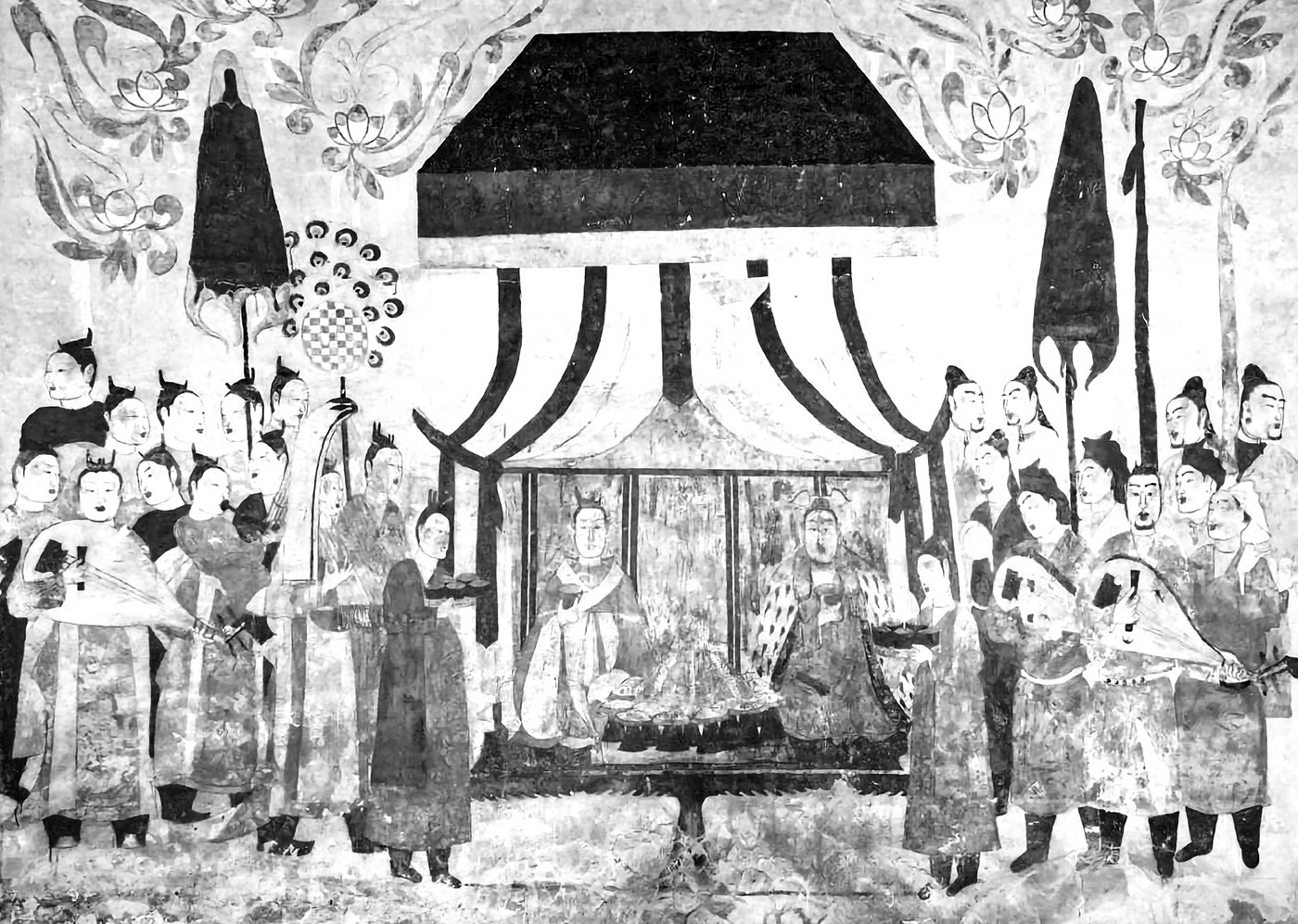

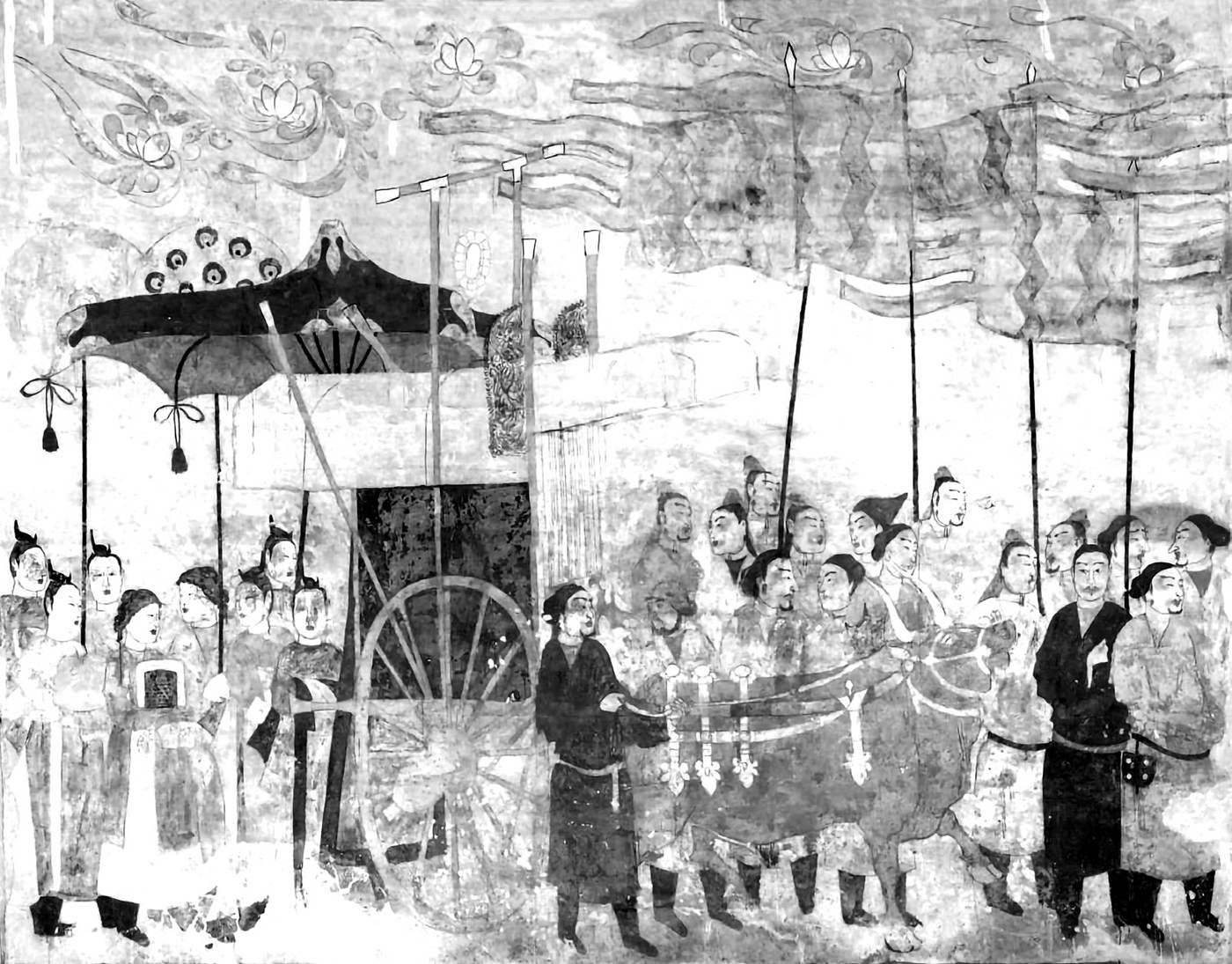

太原地区考古发现的北齐墓葬壁画中有许多胡人形象,这些胡人高鼻深目,胡须浓密,多络腮胡,壁画中常见胡人牵驼、胡人驭车、胡人奏乐等形象。说明在北齐这些地区活跃着不少胡人,从事不同的职业。就晋阳而言,娄睿墓壁画、徐显秀墓壁画代表着北齐绘画的最高水平。

徐显秀墓位于太原市迎泽区郝庄乡王家峰村东一大片梨园内,西南距晋阳古城遗址约16公里,近年来附近连续发现级别很高的北齐墓葬,说明这里可能是北朝晋阳城官宦的主要墓葬区之一。根据墓志铭载,徐显秀,名颖,以字行。忠义郡人(今河北北部人)。曾任北齐太尉与武安王,武平二年(571年)正月死于晋阳城的家中,享年七十。同年十一月葬在晋阳城东北三十余里的东山上。《北齐书》《北史》《隋书》《资治通鉴》中都有记载。

“它是迄今为止保存最完好的南北朝时期壁画墓,彩绘壁画保存完整,气势恢宏壮观,形象生动写实,色彩斑斓如新,画家对造型的把握,对色彩和线条的控制运用令人惊叹,是中国美术史上的杰作,代表了当时绘画的最高水平,蕴含了大量的历史文化信息。”2003年,徐显秀墓入围“2002年度全国十大考古新发现”,考古专家通过获奖评审词,对徐显秀墓中壁画给予了高度评价。

墓室壁画中的胡风胡韵

墓主夫妇宴饮图是魏晋南北朝时期墓葬壁画中的流行题材,通常为屋宇下墓主人夫妇坐于床榻之上,进行宴饮,左右有男女侍从、乐队等。这种图像通常位于墓室主壁,是墓室壁画的中心。徐显秀墓墓主夫妇宴饮图居于北壁壁画正中,只见男主人头戴折巾,身披豹纹大氅,内穿交领窄袖朱红长袍,面如重枣,豹头环眼,浓眉重须,形象威严。