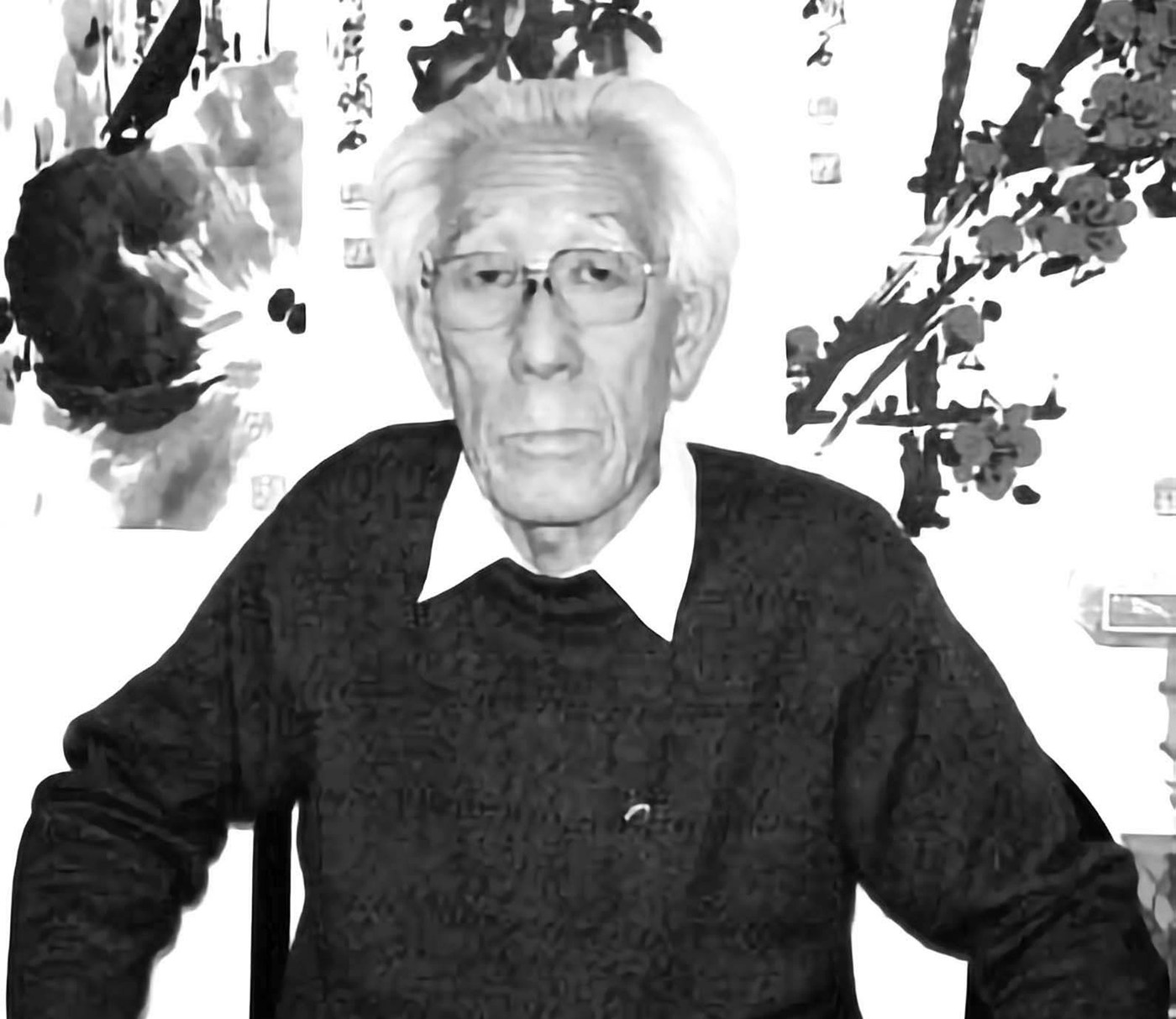

陈硕石,原名陈天锁,1932年3月出生于山西省辽县(今左权县)拐儿镇天门村,2013年5月病逝于北京,享年81岁。陈硕石先生是我国书画界以诗、书、画、印、刻瓷完美结合,技艺精湛、风格独特、成就卓著的老一代齐派艺术写意花鸟画大师。他师承齐白石先生,借鉴古今画家之长并发展创新、自成一派,把我国书法绘画艺术推向一个新的境界。他的作品通达洗练、挥洒自如、信马驰骋、气度恢弘,他治学严谨、为人坦荡,深得我国书画界的推崇和美誉。

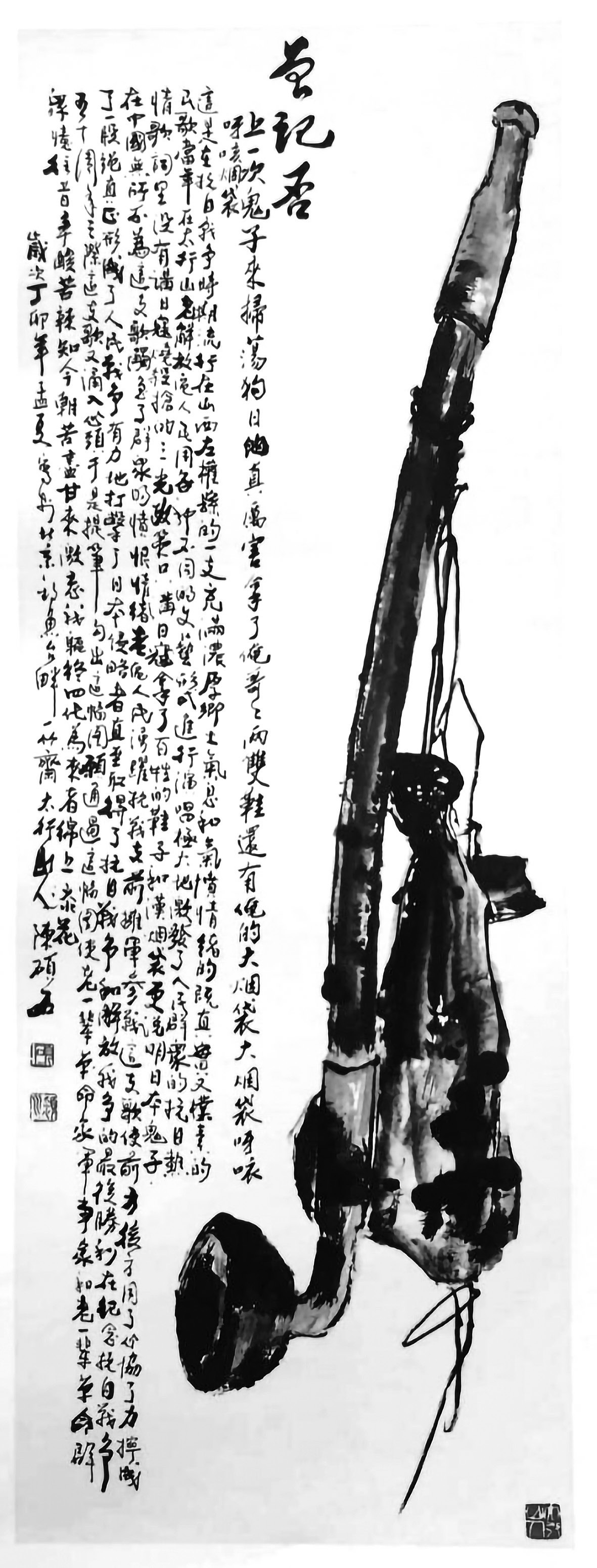

陈硕石笔墨简练,笔力深厚,善用焦墨,以显画中风骨,于花鸟、蔬果、器物画皆擅,尤擅画梅,法宗传统而又独辟蹊径。他的梅花,主干坚瘦古朴,蜿蜒回环,横竖交辉,有挺俊、有顿挫、有转折,大有铁骨铮铮、高风亮节之姿;花瓣大多以拧、篆、搓、勾之法将梅花之聚散、正斜、俯仰、向背、开合、露藏、盛衰等自然生态表现得淋漓尽致。青年时期的画作,意气勃发、气吞山河,美不胜收。到了晚年之时,他的内心深处唤起了对少年之时家乡左权的四时风物的记忆,风格归于淡然,化景物为情思,是他的“落叶归根”,也是“豪华落尽见真醇”,更是他的情系故乡拳拳游子心。

缘起儿童团 奋力学字画

1939年侵华日军占据辽县县城后,多个党、政、军、学机关进驻辽县,并在麻田镇设立了八路军总部。受拐儿镇镇上居住的八路军影响,胆大活跃的陈硕石主动申请担任儿童团团长,捉懒汉,送鸡毛信,站岗放哨,查路条,由于家里穷上不起学,不识字也不认识路条,就找村里的大人代看,大人识字也少,就告诉儿童团说:“只要路条上有一个长方形的红戳,就可以放他走。”这段红色经历为他用坚韧的画笔表现崇高的爱国主义情怀奠定了坚实的基础。

那时的生活虽然穷困,但没能泯没陈硕石对农家楹联(书法)和书画的临摹兴趣和灵性,他常以手指、木棍在地上写字画画,来满足村民的需要,渐渐地成为了村里的小秀才。后来村里来了个先生,看他勤奋好学,就和其父母商量,半耕半读入了学。两年后,彭德怀老总的秘书豈登考看其伶俐可爱,便将其带出上了高小,后又考入省立左权中学,这是一所党培养后备力量的学校,在这里他白天学习文化知识,晚上到文化馆内画展板,文化水平和绘画技艺都有了巨大长进,此时陈硕石也开始为附近的农民画年画,并渐渐对画画产生了一种渴求,渴求能学习历代绘画大师及当代大家的笔墨风格。

兼收艺术精华 苦心耕耘笔墨

中华人民共和国成立后,陈硕石一面绘画、篆刻,一面从事民间工艺的研究工作。1951年,他作为接管人员进京,负责青年团工作,在这一时期,他开始潜心研习八大山人、吴昌硕、潘天寿、齐白石等艺术大家的绘画理论及技艺,深感中国画之博大精深,立志献身国画艺术,攻习愈加勤奋。1957年,陈硕石又考入中国画院(现北京画院),任花鸟班的班长。两年中,深受于非閣、王雪涛、汪慎生、陈半丁诸先生的影响,为日后的艺术生涯奠定了坚实的基础。1959年,他被吸收为北京中国画研究会会员,致力于齐派花鸟画的学习和研究。1985年,陈硕石先生在北京举办个人画展,影响甚大,北京电视台、中央电视台都做了专题报道。1987年,应邀在天安门城楼、中南海、毛主席纪念堂进行专题创作。2000年时,应“美国中华艺术学会”特邀在美国洛杉矶举办个人画展,其中,画作《国魂》在当地引起了很大轰动。2001年,出版了《陈硕石作品集》,他的绘画作品还多次在日本、韩国、新加坡、朝鲜等十多个国家展出。

陈硕石平生未敢忘记大师“学我者生,似我者死”的遗训,对历代花鸟画大师及当代各位大家的艺术博采众长、勤习不辍、努力研习,逐渐形成了自己的风格。他对绘画有两点较深的感悟:一是笔墨乃中国画的灵魂所在,理应刻意追求。中国画历经数千年的演化与发展,沉淀下来的就是笔墨,画家的艺术风格之所以不同,沉郁含蓄抑或飘逸狂放,具阴柔之美抑或溢阳刚之气,笔墨功力便是一个重要原因。二是花鸟画“形”与“神”的辩证关系。花鸟画是一种“似”与“不似”之间的艺术造型,并非要原原本本画出依据的自然之物的原型,而是要对自然之物进行具象的高度抽象、概括与精炼,是通过画家的头脑加工制造出来的艺术化的东西,是画家思想感情的宣泄,进而达到“以形写神”“形神兼备”的理想艺术效果。