“河山带砺”是一个成语,“河”特指黄河,“山”特指泰山,“带”的意思是衣带,“砺”即磨刀石。黄河像衣带那么细,泰山像磨刀石那么小,比喻经历的时间久远,任何动荡也决不变心。成语的出处是《史记·高祖功臣侯者年表第六》。太史公曰:古者人臣功有五品,以德立宗庙定社稷曰勋,以言曰劳,用力曰功,明其等曰伐,积日曰阅。封爵之誓曰:‘使河如带,泰山若厉。国以永宁,爰及苗裔。’始未尝不欲固其根本,而枝叶稍陵夷衰微也。旧时表示所封爵位传之久远,含有江山永固之义。例如,唐代文学家陆贽创作的《赐李纳王武俊等铁券文》中,有“功载鼎彝,名藏王府,子孙代代,为国勋臣,河山带砺,传祚无绝”的句子。也有成语“河带山砺”和“带砺山河”,用法和意思与“河山带砺”相同。

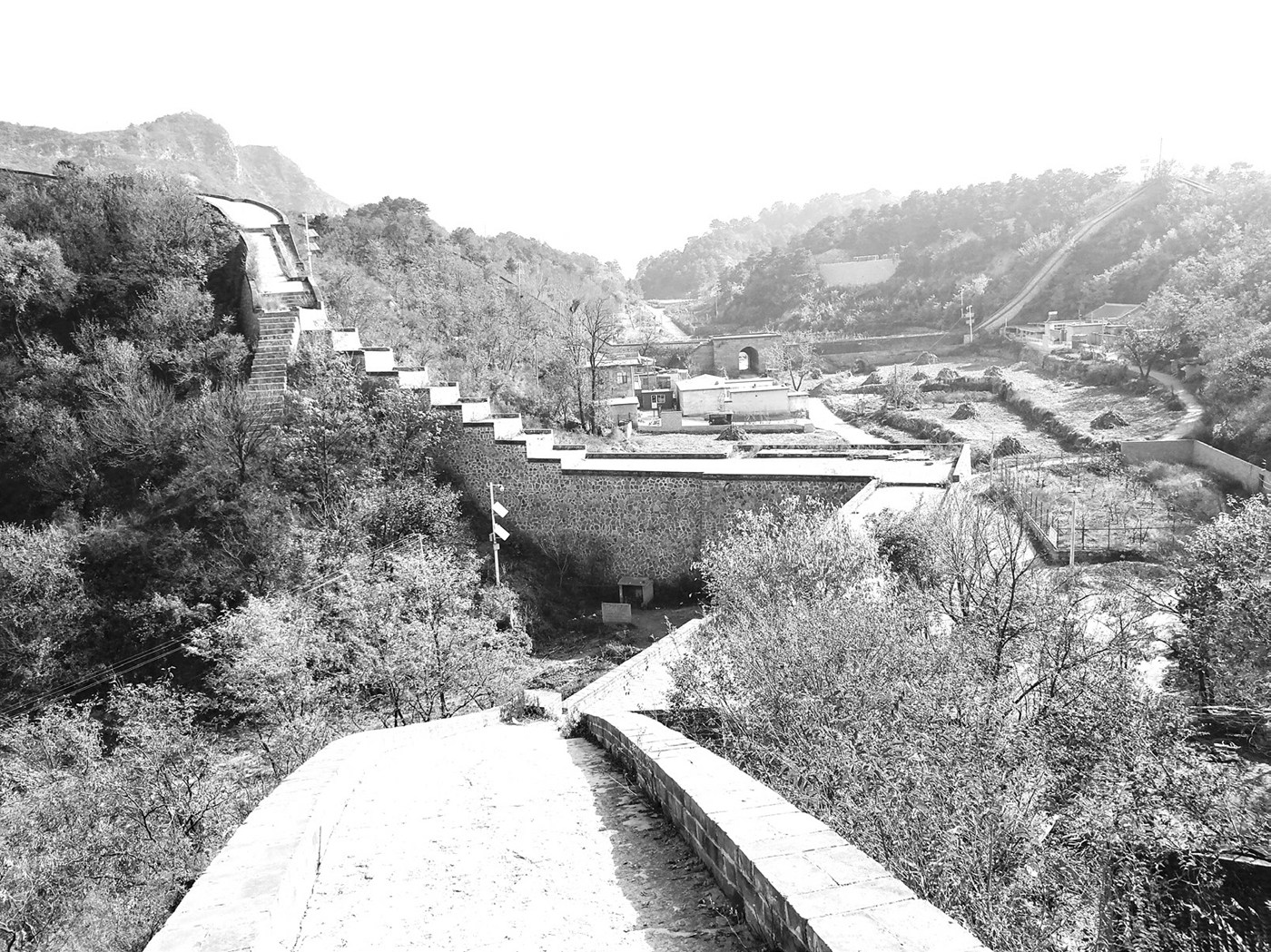

“河山带砺”这四个字,就刻在明长城紫荆关的关城上。关城的北门上有两重门额,上题“河山带砺”,下题“紫荆关”,落款“万历丁亥年夏”“聊城傅光宅书”。傅光宅号金沙居士,在明万历五年(1577年)丁丑科考中进士,并从此步入仕途,为官注意提拔才俊,修缮城池和学院,为百姓做了不少实事。他还善于书法艺术,向他索字、请他题字的人应接不暇。他一生游历大江南北,许多名胜古迹都留有傅光宅的墨宝,其中就包括紫荆关。“万历丁亥年”即万历十五年(1587年)。历史学家、中国明史专家美籍华人黄仁宇(1918—2000)有一部在中国广为人知的历史学著作《万历十五年》中以公元1587年为关节点,从政治、经济、军事等各个方面的历史大事与人物着手,记叙了明朝中晚期的种种社会矛盾和政治开始走向衰败的迹象。黄仁宇指出万历十五年是明朝乃至整个中国封建社会走向灭亡的转折点,是中国历史中的重要关节点。书中提及了抗倭英雄戚继光的宦海沉浮,他因修筑长城而被当代中国人熟知。当时戚继光作为官员在政治斗争中落败,无奈解甲归田,人人都觉得可惜,但在朝堂上真正站出来为戚继光讲话的却只有傅光宅,傅光宅还因此受到了朝廷罚俸两年的处分。

紫荆关素有“畿南第一雄关”之称,战略地位太重要了。万历十五年时,紫荆关再次获得了修缮,傅光宅给紫荆关城门匾额题名、题词。紫荆关在明代的维修记录不止这一次,明成祖迁都北平(今北京)后即在此修城建关,正统十四年(1449年)“土木之变”后,紫荆关被蒙元骑兵攻破,损坏严重,战后重修。