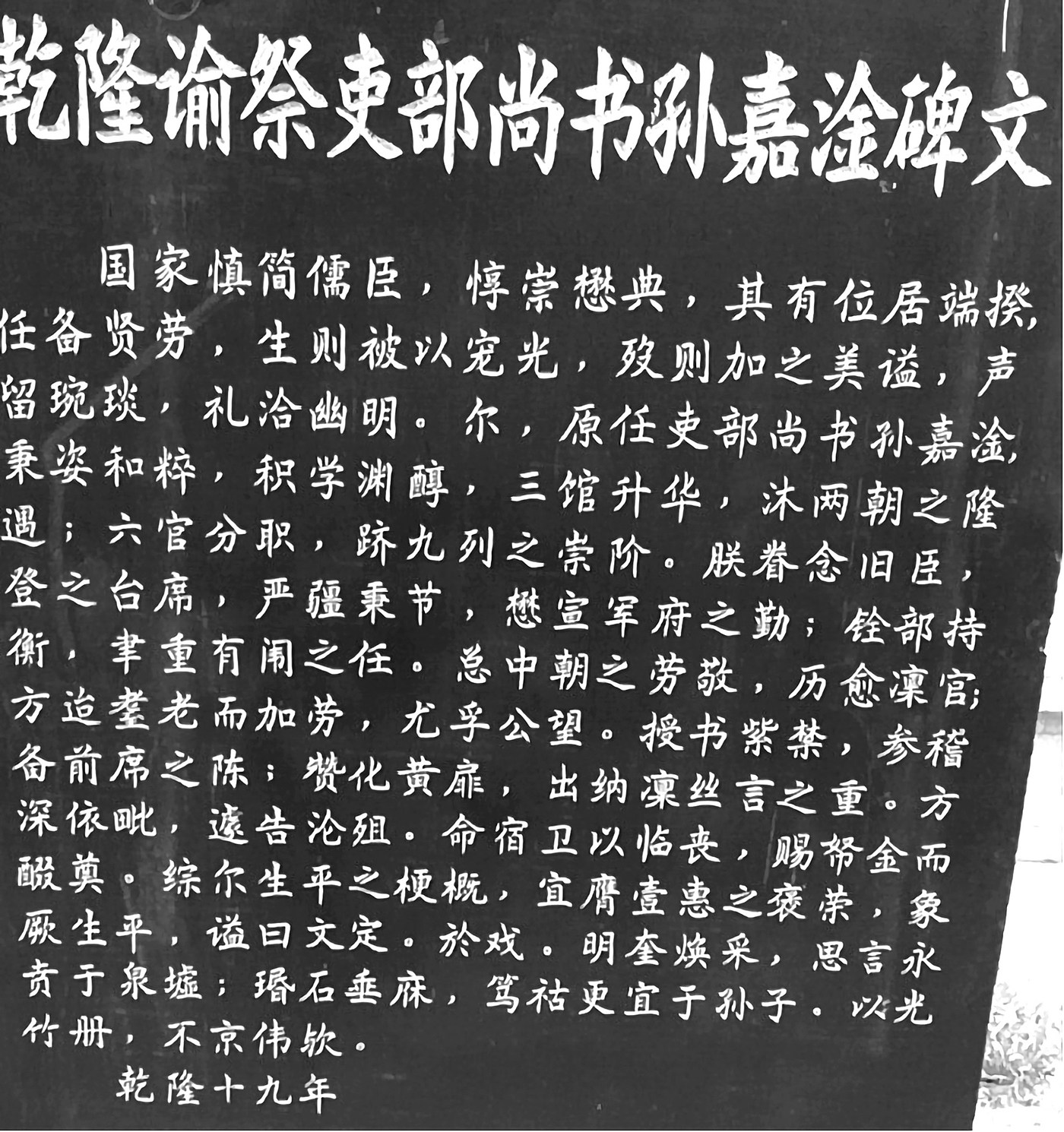

孙嘉淦(1683—1753),字锡公,又字懿斋,号静轩,山西兴县城关人,三十一岁中进士,历河东盐政、顺天府尹、刑部尚书、吏部尚书、直隶总督、湖广总督等。在其四十余年的宦海生涯中,虽频遭颠蹶而旋即进用,休致返里后,又被乾隆皇帝召返,教授诸皇子,位列相位。他毕生以其突出政绩和敢于犯颜直谏而蜚声朝野。山西学者郭象升评价“嘉淦初为直臣,后出将入相,功业赫奕,文章亦高。山西清代名臣,实以嘉淦为第一人也”。

师拜朱张 精研理学

明末至清中晚期,兴县共取进士二十三名,其中孙氏一族就有十三名。最为耀眼的是孙嘉淦兄弟四人,除长兄在博取功名之前就英年早逝外,其余三人均读书成硕彦,考取进士,是清代晋西北名门望族的典范。

“一门三进士”,孙嘉淦最为显赫。孙嘉淦生于清康熙二十二年(1683年),康熙五十二年(1713年)“万寿恩科”中进士,他入翰林院后专心论纂文史,没有机会受到重用和显示其政治才能。日久,已不满足于此类职责,便游于朱轼、张伯行门下,研求理学。朱张二人不仅是康熙、雍正两朝重臣,且是理学的研学者和实践者。康熙五十九年(1720年),山西发生旱灾,钦命朱轼到山西发放赈灾粮款,恰逢孙嘉淦此时因母丁艰在籍守制,受邀至太原,与朱轼在政治上有了更多的接触和交往。

孙嘉淦在研求理学中,认为“大贤推孝悌之道,而得为仁之本焉。盖人能孝悌,则不仁之事远而仁道生矣。故为仁以孝悌为本也。”“君子之为仁于天下者,将使天下有治而无乱也。”在孙嘉淦的理学思想中,孝道是仁义中信的基础和出发点,进一步引申为对君主的“诚敬”。认为不孝者,绝谈不到忠诚和敬信。正是如此,他不顾个人安危,多次冒死犯颜直谏,表现出其对君主的忠诚。

犯颜极谏 直不隐晦

康熙帝晚年因储位之争,发生了纷繁复杂的“夺嫡”之战。孙嘉淦虽在翰林院任七品编修之职,也耳闻雍正即位“弒兄”“屠弟”的一系列事件,对新皇不念手足之为,十分不满,而朝中大臣们都敢怒不敢言,民间亦谣言四起。孙嘉淦愿冒天下之大不韪,奋笔疾书三言:一曰“亲骨肉”,劝皇上不要兄弟相残,以免天下人耻笑,百姓胆寒;二曰“罢西师”,与葛尔丹停战改和,减少士卒伤亡,调兵转饷;三曰“停捐纳”,减免黎民繁重的税赋,让百姓休养生息。