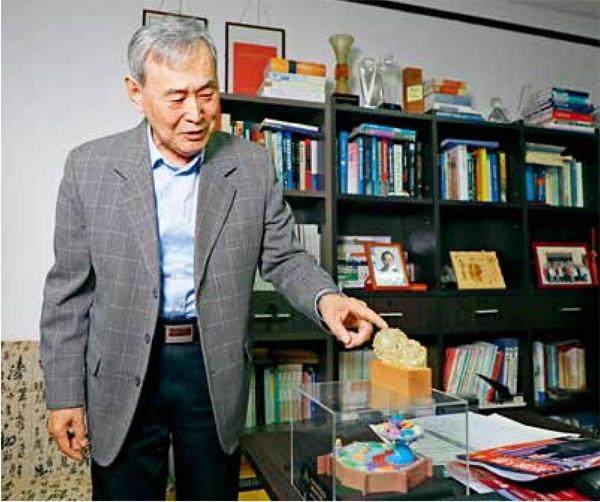

中国科学院院士隋森芳的办公室有点狭小——一个大书柜、一张写字台、一张双人沙发就占据了80%的地盘,其余的空间甚至放不下3把椅子,只能将3只圆凳摞起来抵在墙边。但他的办公室又相当温馨:写字台上摆放着一个3D打印模型,是学生在他生日时送的礼物(见右图);墙上的镜框里,嵌满了学生们的大头照;书柜里摆放着他与学生的合影及各种纪念品……可以说将学术气与生活气融为一体了。

“隋老师实在不像八十来岁的人。”这是周围人对隋森芳的“共识”,他挺拔的腰杆让不少年轻人赞叹。至于其中的秘诀,除了体育锻炼外,还在于几十年勤耕不辍所凝聚的精气神。

“今年对我来说很有纪念意义。”隋森芳对《环球人物》记者说。40年前,清华大学恢复了生物系,他也在那一年做出了一个重要的决定,直接改变了后来的人生轨迹。回忆起自己半个世纪的科研道路,隋森芳感慨万千。

宝刀不老

清华大学生物系成立于1926年,是中国近代最早开展生物学教育和研究的院系之一。1952年,全国高校院系调整,生物系从清华大学剥离出来,被并至其他院校。

“在恢复生物系之前,清华的生物学教研工作经历了32年的空白期。”隋森芳对记者说。令他感到荣幸的是,自己亲眼见证了生物系的恢复,又亲身参与和推动了它的发展,并培养了一大批人才。

采访中,隋森芳常常提到自己的学生,赞赏之情溢于言表:“我的第一个实验室是一个本科生帮着建起来的,他的动手能力特别强……”“30年前,快速冷冻装置在国内买不到,都是我的学生自己设计、自己搭建的。”“这个模型好看吧?是我学生自己做的,跟真的分子结构一模一样……”

都说铁打的校园流水的学生,几十年下来,隋森芳对学生的变化颇有感触:“时代不同了,以前物质条件比较差、网络也不发达,学生的精力相对更专注一些。现在生活水平高了,网络信息量又很大,学生的想法更多,选择也更多了,因材施教就显得更加重要。”

有的学生耐得住寂寞,能夜以继日地在实验室里埋头苦干,隋森芳将其归为“适合搞科研”的一類,会适当多给他们一些课题压力;有的学生喜欢外面的世界,对科研的专注度没那么高,隋森芳也会给他们一定的自由空间,“我允许他们出去干点别的,但博士生的标准不能降低——你毕业时比入学时一定要有质的提升”。

走上学术道路是偶然

隋森芳出生在哈尔滨,十几岁时随父母来到北京,初中和高中都在北京四中度过,他对体育的热爱就是从中学开始的。“我喜欢各种体育运动,尤其是中长跑。很多人觉得练中长跑很苦很累,但我觉得这对意志品质是非常好的磨炼。