按照事先约好的时间,《环球人物》记者敲开中央民族大学舞蹈学院院长姜铁红办公室的门,却发现被“插队”了。

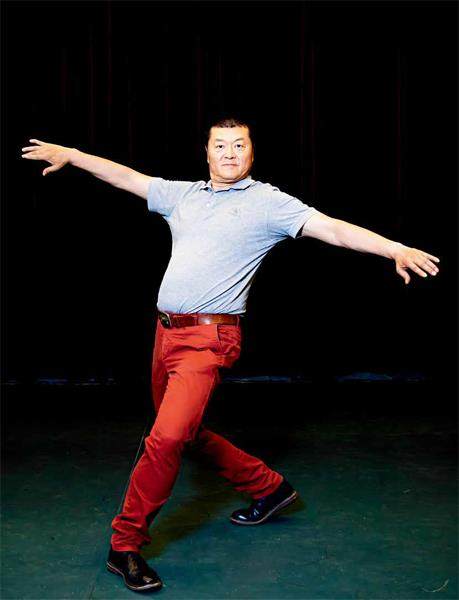

最近,不打招呼直接找上门的记者、学生、舞蹈人,几乎要把他办公室的门槛踩烂了。全因为那条不到1分钟的视频——在一众英俊学生前面,姜铁红穿着皮鞋、西裤、Polo衫领舞《奔腾》。他肚子微凸,黑红的方脸上挂着两个大眼袋,怎么看都不像有走红的潜质。结果,他火得一塌糊涂。

采访前,姜铁红用手使劲揉了揉眼睛,想掩饰一下疲惫。此前,他刚结束了一家电视台的节目录制,6天睡了不到20小时。血压也一路飙升,低压已到121mmHg。6月7日是儿子高考的日子,姜铁红只能在日历上提前圈出7日下午的时间,叮嘱助手“儿子该有意见了”。

镜头一开,姜铁红又满血复活。说到舞蹈細节,他扬起胳膊做了几个动作,行云流水,连指尖都在用力。

从12岁正式学跳舞开始,姜铁红把中国各种舞蹈奖项拿了一大把。到了知天命的年纪,他早就习惯了站在幕布之后,把学生推向台前,可万万没想到突然迎来了一波“泼天流量”。采访中,“感谢”这个词姜铁红说了不下5次。他太珍惜这次曝光的机会,希望“在热搜上多待一段”,不为别的,这是对民族舞一个很好的传播契机,也是对无数坚持跳舞的人的鼓励。

以下是姜铁红的讲述:

“父亲发掘了我的天赋”

我知道,现在网友都在讨论,为什么我这个有点发福的大叔,穿着皮鞋西裤,跳出来的《奔腾》却是最好看的。

我在内蒙古呼和浩特市生活了很多年。草原上的蒙古族摔跤手,在蒙古语里叫“搏克”,全都很粗犷。我小时候很瘦,要想在舞蹈中表现出那种粗犷,只能观察他们的动作,体会他们唱歌和呼麦时的状态,再转换成情感和语言,赋予到舞蹈的每一个动作上。没有这些情感和语言,动作再漂亮,也难以打动人。我的导师、《奔腾》的编导马跃老师说过,“要表现的不仅仅是马的精神,还有马背上的人的精神”。

我不是天生就爱跳舞的。我出生在黑龙江省牡丹江市,因为父亲在内蒙古歌舞团工作,4岁时便随母亲一起来到内蒙古投奔父亲。在歌舞团的大院里,有搞舞蹈的,有学声乐的,还有摆弄乐器的。看见大人们总是化着大油妆,我一点都不喜欢,尤其觉得男孩化妆很丢人,完全不想学这一行。那时,男孩们的梦想不外乎那么几个,要么穿上军装去当兵,要么穿着大裤衩学踢球,或者背个双肩包去山里考古捡石头。但梦想可能永远都只能是“梦”,只有理想才是脚踏实地的。

《奔腾》的编导马跃老师说过,“要表现的不仅仅是马的精神,还有马背上的人的精神”。

我从小被父亲逼着学舞蹈,各种抵触,有时被拽回来一顿揍,揍完还得继续跳。大概到三年级时,我才有点觉醒,起初也不是为别的,只为父母的面子。那个年代孩子学不好,外人只会觉得是父母没教育好。为了不给父母丢脸,我开始认真学舞蹈。

我父母不仅对我学舞蹈有执念,对学历也很重视。他们都是朝鲜族,文化水平不算高。我刚上小学时只会讲朝鲜语,汉语讲不好,造句都是倒装的,课业勉强能及格。