关键词:庶长;卿;大良造

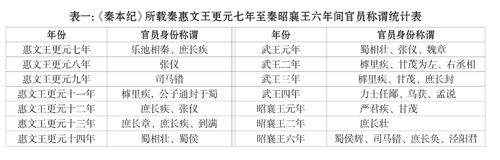

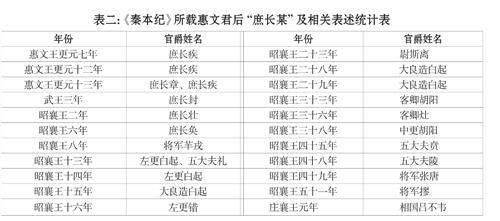

“庶长”是秦国独有的名号,地位较高。据史籍所载,秦国发生过多次庶长废立秦君的事件。对于庶长的性质及其与“左庶长”“右庶长”“大庶长”等名号的关系,学界有较大的争议,可以归纳为3种说法。一,“分化说”,认为庶长为官名,逐渐分化为左庶长、右庶长、驷车庶长等称谓。林剑鸣、马非百持此说。二,“统称说”,代表者为杨宽,他认为“秦爵二十等,自第十级左庶长,至第十八级大庶长,皆属庶长一等,相当于别国之卿”。西嶋定生、张金光、孙闻博持类似观点。三,“官名说”,胡大贵认为庶长始终为官名而非爵名,与作为爵名的左、右庶长并见,二者无转化关系;刘芮方对此说进行了补充论证。笔者考察相关文献,发现庶长的性质在秦惠文王前元四年(前334)有一个从官职转化为爵级的过程,这是解决庶长相关问题的关键所在,故撰此文,求教于方家。

一、“官名说”辨析

“官名说”与他说相比,有专文论证,论说最为详细。此说核心观点认为庶长是外于左庶长、右庶长等爵名而存在的官职,后在秦昭王初年被将军所取代。其主要论证方法是证明具有庶长身份者别有他爵,则庶长非爵名。胡大贵所举3例为庶长改、庶长鞅、庶长游。刘芮方补充了3例庶长疾、庶长操、庶长壮。下面对“官名说”的相关例证进行辨析 。

关于庶长改,胡大贵认为庶长改别有爵“官大夫”。《史记·秦本纪》:“出子二年,庶长改迎灵公之子献公于河西而立之。杀出子及其母,沈之渊旁。”《吕氏春秋·当赏》对献公继位的过程有详细记载。有一人名“菌改”者在其中发挥了重要作用,菌改后被封为官大夫。王念孙认为:“菌改,《史记·秦本纪》谓之庶长改。”王氏虽未阐明具体理由,但不外乎:一,“庶长改”与菌改名字相似;二,对献公都持迎立态度。在王说基础上,胡大贵认为若庶长为爵名,至少相当于左庶长,而左庶长高于官大夫,庶长改拥立有功,爵位不升反降,不合常理。《吕氏春秋·当赏》云:

秦小主夫人用奄变,群贤不说自匿,百姓郁怨非上。公子连亡在魏,闻之,欲入,因群臣与民从郑所之塞。右主然守塞,弗入,曰:“臣有义,不两主。公子勉去矣。”公子连去,入翟,从焉氏塞,菌改入之。夫人闻之,大骇,令吏兴卒,奉命曰:“寇在边。”卒与吏其始发也,皆曰:“往擊寇。”中道因变曰:“非击寇也,迎主君也。”公子连因与卒俱来,至雍,围夫人,夫人自杀。公子连立,是为献公,怨右主然而将重罪之,德菌改而欲厚赏之。监突争之曰:“不可。秦公子之在外者众,若此则人臣争入亡公子矣。此不便主。”献公以为然,故复右主然之罪,而赐菌改官大夫,赐守塞者人米二十石。献公可谓能用赏罚矣。

推敲这两则材料,庶长改与菌改为同一人的证据并不充分:其一,庶长改与菌改在政变中的作用不同。结合秦庶长废立秦君的历史及《秦本纪》的记载看,庶长改在迎立献公,杀出子与其母的过程中发挥了至关重要的作用,当是此次事件的主谋。而据《当赏》,菌改只在公子连入塞过程中起到了作用,小主夫人派遣攻打公子连而后哗变的吏卒是事变的主力。菌改在入雍、杀夫人事件中的作用在《当赏》中没有体现。其二,庶长改与菌改的政治地位相差较大。据《当赏》,菌改的地位与右主然身份相似,是焉氏塞的守塞者,在献公即位以后,因功被封为官大夫。《当赏》的主旨是突出献公“能用赏罚”,献公本欲厚赏菌改,但在监突的争谏下应改为薄赏,赐官大夫当是一种薄赏。在二十等爵制中,官大夫是第六级爵,属于大夫层级,官大夫低于公大夫,在秦代公大夫可与令丞亢礼。在此系统中,官大夫可与菌改守塞之职相匹配。就官大夫而言,二十等爵制应当反映了商鞅变法前秦爵制的一些特点。因此,献公时,官大夫应当不是很高的爵位。而庶长是卿一级的官爵。从这两点看,庶长改与菌改当非一人,不能通过这两则材料判定庶长是官名。

庶长疾即樗里疾。《史记·秦本纪》载:“(更元七年)秦使庶长疾与战修鱼……(更元十二年)庶长疾攻赵……(更元十三年)秦使庶长疾助韩而东攻齐。”据此,在秦惠文王更元七年(前318)至更元十三年(前312)间,樗里疾皆被称为庶长疾。《史记·樗里疾列传》载秦惠文王前元八年(前330),“爵樗里子右更”。马非百认为樗里疾“八年已为右更,不得十二年又降为庶长。必有误”。庶长操见于《史记·六国年表》,秦惠文王前元七年(前331),“义渠内乱,庶长操将兵定之”。广州南越王墓出土的相邦张仪戟,李学勤释为:“王四年,相邦张义,庶长□操之造□界戟,□〔工师〕,贱,工卯。”他认为“庶长□操”即文献中的庶长操。王四年即秦惠文王更元四年(前321)。结合上述材料,刘芮方认为樗里疾在七年间屡有军功,却一直称庶长,“庶长操”近十年时间带庶长之称,皆与军功授爵的原则不符,庶长当释为官称。孙闻博也注意到樗里疾在爵为右更后又称庶长的现象,他认为“文献中庶长地位未见较右更为低。而右更樗里疾在惠文王后元七年以后数年出征、战功赫赫,却始终称‘庶长’,或正说明此为诸‘庶长’爵的统称”。他又据图版,将相邦张仪戟的庶长改释为“内史”。据此,“统称说”亦可较好解释樗里疾爵“右更”又为庶长的现象,并且论证操曾长期担任庶长的材料存在问题。

秦昭王二年(前305),秦国发生庶长壮之乱。此次叛乱《史记·秦本纪》《六国年表》《穰侯列传》均有记载,但具体内容有所差异。《秦本纪》载:“庶长壮与大臣、诸侯、公子为逆,皆诛,及惠文后皆不得良死。”《六国年表》:“桑君为乱,诛。”《穰侯列传》:“武王母号曰惠文后,先武王死。”《索隐》:“《秦本纪》云:‘昭王二年,庶长壮与大臣公子为逆,皆诛,及惠文后皆不得良死。’又按:《纪年》云:‘秦内乱,杀其太后及公子雍、公子壮’是也。”又同《传》:“诛季君之乱。”《集解》:“徐广曰:‘年表曰季君为乱,诛。本纪曰庶长壮与大臣公子谋反,伏诛。’”《索隐》按:“季君即公子壮,僭立而号曰季君。穰侯力能立昭王,为将军,卫咸阳,诛季君及惠文后,故本纪言‘伏诛’。又云‘及惠文后皆不得良死’,盖谓惠文后时党公子壮,欲立之,及壮诛而太后忧死,故云‘不得良死’,亦史讳之也。又逐武王后出之魏,亦事势然也。”刘芮方据《索隐》“季君即公子壮”之说,认为公子壮为“季君”或“桑君”,君是封君一级的高级爵称,若庶长亦为爵称,有矛盾。总的来看,《史记》对季君之乱的记载比较简略,且有矛盾之处,如惠文后之死就有“不得良死”与“先武王死”两说,季君之乱对于秦国宗室多有诛戮,秦国史籍对其记载有所讳。据《索隐》所引《纪年》,此次叛乱的被杀者除太后与公子壮之外,还有公子雍,公子雍的排序在公子壮之前,不能排除桑君或季君是公子雍爵号的可能性。即便季君或桑君确为公子壮,《索隐》还提出公子壮自立为季君的看法。季君之乱的相关材料,不能确证庶长为官名。

庶长鞅即商鞅。“大良造庶长鞅”及与之相关的“大良造鞅”见于商鞅诸器。“大良造庶长游”见于秦封宗邑瓦书。为了方便讨论,现将部分例证按纪年顺序移录于下:

十六年,大良造庶长鞅之造,毕湍侯之铸

十八年,齐遣卿夫=(大夫)众来聘。