借助旺盛的国内消费市场,中国蝉联十余年全球最大汽车市场;赶上了智能化、电动化的东风,得以绕过传统汽车巨头在发动机变速箱上的技术优势,正以智能电动汽车席卷全球,三年内从全球汽车出口第三跃居榜首。

据中国海关总署数据,中国新能源乘用车出口数量从2020年的21.86万辆增加到了2023年的168.41万辆;出口渗透率由2020年的27.1%增加到了2024年一季度的39.6%。

随之而来也有烦恼。欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露,拟从7月4日起,对自中国进口的电动汽车征收从17.4%到38.1%不等的临时反补贴税。

6月22日,中国商务部部长王文涛表示,如果欧方一意孤行,中方将采取必要行动,包括向世贸组织争端解决机制提起诉讼,坚定捍卫自身正当合法权益。如果欧方有诚意坐到谈判桌前,中方也愿通过对话协商,照顾彼此合理关切,以理性和专业的方式,避免贸易摩擦扩大升级。

从美国政府宣布对中国电动车关税从25%升至100%,到土耳其宣布对中国汽车加征40%额外关税,再到欧盟宣布对中国电动车加征17.4%至38.1%的临时关税,短短几个月内,中国电动汽车在全球市场频频遭遇“围堵”。

6月22日,中国国家发展改革委主任郑栅洁表示,中国新能源产业的发展是技术、市场、产业链等综合优势的结果,是在激烈市场竞争中发展起来的,是市场规律在发挥作用,是“竞争”出来的,不是“补”出来的,更不是什么不公平竞争。

6月26日,在大连举行的第十五届夏季达沃斯论坛上,中国国务院总理李强发表讲话说,中国企业生产的电动汽车、锂电池、光伏产品等,首先保障了国内需求,同时也丰富了国际市场供给。

李强指出,“开历史倒车”,搞“脱钩断链”,只会把世界各国拖入争抢蛋糕而蛋糕越争越小的恶性循环。他还强调,中国新产业的快速兴起,顺应了全球科技革命、绿色发展的大势。他补充说,中国企业生产的产品为全球应对气候变化作出积极贡献。

丘吉尔有一个非常重要的论断:“不要浪费一场好的危机。”只有认真地分析危机的起因、传播及后果,并在此基础上调整规则、改变行为,才有可能避免危机重演。只有不停地反思,才有可能持续进步,不然只能永远在原地打转。

过去几年间,中国汽车产业高歌猛进,逐渐暴露出了一些粗犷发展带来的问题。对于海外消费者来说,他们眼中难以分辨各色品牌,中国造汽车的口碑一荣俱荣、一辱俱辱;对于海外竞争对手来说,中国在智能电动汽车上的产品和价格优势,让其感觉恐惧;对于海外产业界来说,一辆辆组装完整的进口汽车让当地产业链难有获利分成的空间,容易引起反弹。

如上的关税提示,如同一声声警钟提醒着中国汽车需要提高出海质量。那么,在漂亮的数字背后,中国汽车产业出海的质量如何?面临哪些挑战,有过哪些教训?中国汽车产业一定要出海吗?后续应该怎么办?

别只以销量定英雄

从2021年到2023年,中国汽车出口总量从202万辆攀升至491万辆,中国超越德国、日本,成为全球汽车出口第一大国。

传统的汽车出口大国,往往是外向型市场,本土汽车消费能力有限。中国却连续十余年保持着汽车内销全球第一的纪录。这种内销外贸两旺的现象,并不多见。

总量第一并非终点。在业内看来,中国要从汽车出口大国走向汽車出口强国,仍有不少挑战。

作为汽车强国,不能简单地把汽车出口数量作为评判标准。一个国家的汽车出口数量,是按照属地原则来统计的,其中也包括了外资品牌在当地生产然后出口的汽车数量。目前来看,以特斯拉为主角的外资汽车产品出口,约占中国汽车出海总量的两成以上。

要知道包括丰田、大众、通用这样的全球型车企,往往习惯于在产品畅销地区自建工厂,以便降低生产成本、提高生产效率。这就决定了,如果以类似于GNP(国民生产总值)的方式计算的话,日本、德国、美国在“汽车出口”和销量上的地位依然很高。

同时,细细分析出口的汽车,呈现总量大、品牌多的特点,而且一些在海外卖得好的车型,实际上属于“贴牌产品”。虽然自主品牌汽车厂商的车辆出口,但并未在海外使用自有品牌,而选择了所收购的或者是合作方的品牌。从好的角度来看,这种披马甲的方式有助于借势,降低当地消费者的认知成本。不过,这距离自有品牌擦亮中国制造名片的距离还很远。

中国汽车的品牌认知还不够,很多海外大众消费者对中国产汽车只有一个整体概念——“哦,这是中国产汽车,那也是中国产汽车;买车全看配置堆砌,几乎无视品牌差异。”一位德国消费者告诉《财经》,当初买领克的时候,还以为这是林肯汽车的兄弟公司,后来才知道这是吉利和沃尔沃的公司。

汽车出口如同一把天梯,从整车直接出口,到散件到岸组装,再到带着供应链一起出海,这是围绕制造环节上,不断打怪升级的路线;向外输出技术专利、设定产业标准、打造品牌赚取溢价,这是软性的系统性进化路线。

目前看来,中国汽车产业刚刚完成第一步,值得称赞;同时,也需要保持清晰的头脑,尚未到庆功的时候,路漫漫其修远兮。

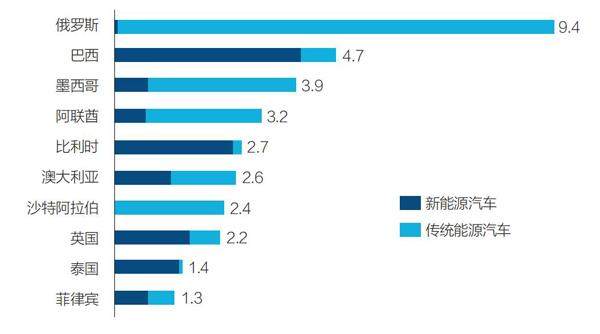

图1:2024年4月主要整车出口市场出口量