关键词企业家精神 高质量发展 “熊彼特一韦伯一诺思”模型 中国语境

一、引言

在2021年9月第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神中,“企业家精神”榜上有名。可有如此之誉,概因“企业家精神”(entrepreneurship)之于创新重要,故可直接影响高质量发展这一全面建设社会主义现代化国家的首要任务。于是,在中国式现代化的语境下理解什么是企业家精神、如何弘扬企业家精神乃是推动经济高质量发展的重大理论问题。

自熊彼特以降,企业家创新~直被经济学乃至邻近学科①视为推动经济发展的根本动力,甚至可将发展等同于创新——“发展,可以定义为执行新的组合”。②这种以企业家精神为中心的经济发展观既体现为熊彼特(Joseph Schumpeter)、哈耶克(F.A.Hayek)、米塞斯(Ludwig von Mises)、柯兹纳(IsraelKirzner)等的非新古典经济学思想,也反映着奈特(Frank Knight)、舒尔茨(Theodore Schultz)、莱宾斯坦(Harvey Leibenstein)等之于企业家精神的新古典经济学理解,并且构成了熊彼特范式的内生增长理论的深层思想基础。①国内有影响力的企业家精神研究多以奥地利学派为理论基础,②缺少与新古典学派、德国历史学派、后凯恩斯学派的相关成果的融合,更很少梳理经济思想史上政治、文化领域的企业家精神的研究成果,故极少触及企业家精神与制度创新的关系。③因此,虽然已有少数关于中国语境下的制度企业家④或企业家精神中国化⑤的研究,但在理论和实践的涵盖性上都不尽充分。

深化企业家精神研究的思想史进路是回到这一概念的起源及其多样性内涵。“企业家精神”是经济思想史上早已有之的概念,其起源至少可上溯至18世纪上半叶,⑥甚至远早于亞当·斯密的《国富论》。经济学界普遍公认,“企业家精神”是一个难以清楚界定且流派差异显著的复杂概念⑦——至少可总结出对企业家主要功能的12种理解。⑧故而,界定企业家精神的一种常见方式是穷举法,认为创新、冒险、投机等都是企业家精神所包含的元素。而且,“在(与纯理论模型不同的)现实世界中,企业家精神的上述所有特质往往是同步出现、不可分离的”。⑨界定企业家精神的另一种方式是排除法:企业家精神不是基于现成数据的科学决策而是创造性的新想法,不是求解约束条件下的最优化问题而是尝试改变约束条件,不是企业家单纯追求利润最大化而是有超越利润的更高目标。⑩

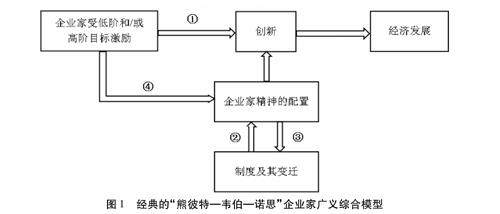

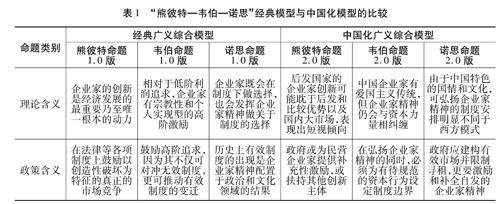

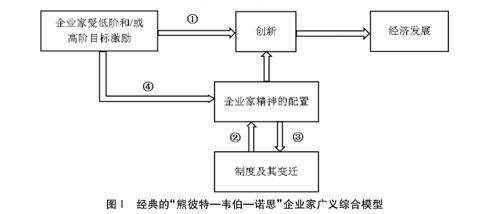

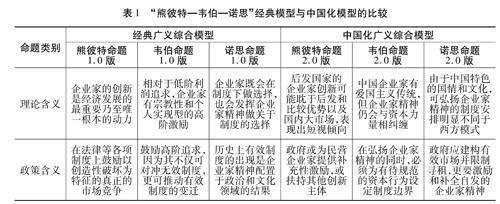

上述企业家精神的概念复杂性意味着对它的理解需要超越狭义的经济维度,引入政治、文化等多样性的视角。基于对企业家精神的广义理解,本文或可有两点创新。创新之一是对广义的企业家精神经典理论的综合,从而归纳出一般规律。企业家创新的领域在现有文献中并非停留在经济活动空间,而是涉及政治、文化等更加广泛的领域;企业家的创新活动所致力的方向既包括在现有制度下的选择,也有为改变现有制度而开展的制度选择;企业家创新不仅可以是生产性的,也可以是反生产的或者说分配取向的,即在寻利(profit-seeking)和寻租(rent-seeking)的方向上都可能吸引企业家精神的配置。本文将把它们整合入一个关于企业家精神如何作用于经济发展的统一分析框架,从而彰显一般规律——我们称之为经典的“熊彼特一韦伯一诺思”模型。创新之二是将企业家精神推动经济发展的作用置于中国语境下加以阐释,从而发现中国的特殊性。不同于西方世界,中国化的语境为我们理解企业家精神提供了一种崭新视角。本土化的特殊规律可以概括为三个逻辑递进的子问题:其一,如果说企业家推动高质量发展的首要职能在于创新,则作为一个有着后发优势、比较优势和国内大市场的发展中大国,中国企业家的行为模式和动机是否存在本土化特征?其二,为维护社会整体福利,企业家创新不能脱离个人利益与社会利益的基本一致,那么应该如何理解弘扬企业家精神与规范资本行为之间的张力?其三,中国的制度环境尤其是党对经济工作的全面领导完全不同于西方国家,这将使得中国的企业家精神展现出何种本土化特征?对上述问题的回答可引申出中国化的“熊彼特一韦伯一诺思”模型。

二、经典的“熊彼特一韦伯一诺思”企业家模型:一般规律

一般来说,经济学界公认企业家精神主要通过两种方式促进经济绩效的改善:一是熊彼特所主张的企业家从事创新,从而实现动态的经济发展;二是柯兹纳所强调的企业家利用对市场机会的警觉进行套利,以使市场中资源配置的实际均衡趋近于理论上的有效均衡。套利可以视为修补“创造性破坏”所制造的经济的非均衡,从而趋近创新所带来的潜在的更高水平的新均衡。因此,创新和套利都是经济发展的推动力量。而无论是通过创新还是套利促进经济发展,企业家都要承担风险和不确定性。此种关于企业家精神在经济发展中的作用的理解已经构成了对坎蒂隆/奈特传统(强调风险和不确定性)、熊彼特/哈耶克传统(强调创新)、米塞斯/柯兹纳传统(强调套利)所理解的企业家职能的狭义综合——严格限定于经济范畴的综合。①如果说国外研究专注于狭义综合,则国内研究完全缺乏关于企业家精神的(无论是狭义还是广义的)理论综合,而实现广义综合继而将之中国化正是我们接下来要完成的任务。

1.企业家精神的三个命题:新的广义综合

经济学界已完成的上述旧的狭义综合只关注企业家职能,故至少还有两个连续递进的问题没有回答:其一是企业家精神发挥作用时的激励是什么。经济学的基本原理之一是人会对激励做反应,企业家自然也不例外。那么,企业家是受到何种激励而选择从事有利于经济发展的创新、套利并承担风险?其二是企业家在遭遇非正式制度和/或正式制度的约束时会做出何种选择。人受到激励而行动,但是人的行动面临着各种约束。那么,企业家是会如新古典经济学模型中的代表性个体一样只在约束条件下做最优选择,还是会尝试对约束条件本身做出选择即推动制度变迁?这两个问题与企业家的创新职能一道,构成了企业家精神促进经济发展的三个递进的命题:创新重要、创新的激励、创新的约束。创新重要说明创新是重要的公共政策目标,创新的激励回答实现这一目标的动力问题,创新的约束回答实现这一目标时的限制及如何对约束条件做反应。

上述三个命题的合集——解释企业家何以是经济发展的关键行动者的广义综合——代表了企业家推动经济发展的一般规律。我们称之为经典版本的“熊彼特一韦伯一诺思”企业家模型。

命题1(熊彼特命题1.0版):企业家创新是对生产函数的转型升级,是经济发展尤其是经济高质量发展的持续动力。

命题1反映了熊彼特以及米塞斯、哈耶克、柯兹纳等人的观点。按照熊彼特的认识,源自知识等要素的新组合甚或创造出新知识的“创新”而不是其他因素,才是经济发展最根本的驱动力,其甚至就是经济发展本身。在一定程度上,这代表了对于古典经济学的经济发展观的认识升级。

亚当·斯密的古典经济增长理论认为,分工是推动国民财富增长的原因。李嘉图、马克思等在继承斯密的思想而赞同技术进步对生产力的巨大推动作用的同时,着重强调资本积累之于经济发展的重要性,故“积累啊,积累啊!这就是摩西和先知们!”①资本积累使得资本家所雇佣的劳动者有机会使用富含技术进步的机器进行生产。“因此,节俭啊,节俭啊,也就是把剩余价值或剩余产品中尽可能大的部分重新转化为资本!为积累而积累,为生产而生产——古典经济学用这个公式表达了资产阶级时期的历史使命”。②按照熊彼特的企业家精神的框架来理解,企业家精神不仅扩大创新本身,也是使得这些创新可以转化为现实生产力并形成商业价值的重要推手。如果没有以技术进步为主要代表的创新,则资本积累只会形成量的堆积而不会有质的跃升,故不符合熊彼特意义上的经济发展更遑论高质量发展。

以企业家之创新为中心的经济发展理论以熊彼特的思想为奠基。米塞斯、哈耶克等进一步强调了企业家之于市场经济有效运转的作用并将创新重新阐释为知识的学习和创造,而较为晚近的柯兹纳则力图将“套利”和“创新”两种企业家精神的功能融为一体。在经验证据方面,计量和案例的实证研究都证明企业家精神的弘扬和合理配置有利于一国的经济发展。③

那么,决定企业家精神的弘扬和合理配置的底层因素(激励和约束)是什么呢?在更为晚近的关于企业家精神的适用范围的拓展研究中,经济制度、政治制度乃至意识形态制度被认为对企业家精神的弘扬重要,进而会影响经济的持续高质量发展,故有命题2和命题3。

命题2(韦伯命题1.0版):除了致力于改造生产函数的创新,企业家的另一特质是其不仅拥有低阶目标即利润追求,同时也可能拥有高阶目标,且这一高阶目标可以与促进经济发展相一致。

命题2回答的是企业家行为的激励问题,其源于韦伯和熊彼特的奠基性工作。自韦伯(Max Weber)以降,企业家的激励即目标函数就被理解为重视利润但远不止于利润,而是有着更高层次的甚至带有形而上色彩的激励。韦伯提出,新教伦理是西方社会的企业家追求经济绩效的深层诉求:“彻底地集中精力追求神所中意的目标、禁欲伦理的冷酷而又现实的理性主义、实事求是地进行经营管理的方法论思想、对非法的政治的殖民的以追求君主及人们的恩惠而献媚为基础的掠夺和垄断的资本主义的厌恶、与此相反的冷静严格的合法性和日常经营的有节制的理性的活力、对最佳技术道路和现实的牢固性及目的性的理性主义的尊重而非对传统的技巧和古代手艺人的作品之美的欣赏,——所有这些都是典型的现代资本主义企业家不可或缺的‘伦理’素质”。④

受韦伯的影响,熊彼特也认为企业家的价值目标超越了简单的利润追求。按照熊彼特的描述,企业家在从事创新活动时具有三种不符合“经济人”(homo economicus)假设的独特动机:“存在有一种梦想和意志,要去找到一个私人王国,常常也是……一个王朝”;“存在有征服的意志,……,求得成功不是为了成功的果实,而是为了成功本身”;“存在有创造的欢乐,把事情办成的欢乐,或者只是施展个人的能力和智谋的欢乐”。⑤韦伯和熊彼特的以上表述意味著:“企业家有超越利润的梦想。利润与其说是企业家的追求目标,不如说是企业家衡量自己成功与否和社会约束企业家行为的指标”。⑥

不仅是属于德国历史学派的韦伯相信宗教之于企业家的激励,在经济思想史上,宗教追求的强大激励作用即使在新古典经济学中也并非一个陌生的话题。马歇尔就承认,宗教是推动人类历史发展的两大力量之一,①而其弟子凯恩斯希望在未来丰裕社会重拾宗教原则。②继承了剑桥学派的这一思想传统的罗宾逊夫人(凯恩斯圈子的核心成员)曾经指出:“围绕非经济目的组织经济生活”③在人类社会中有着悠久的历史,而有利或不利于经济发展的行为和习俗往往只是“作为完全没有经济意义的个人信仰和情感的副产品而得以保存”。