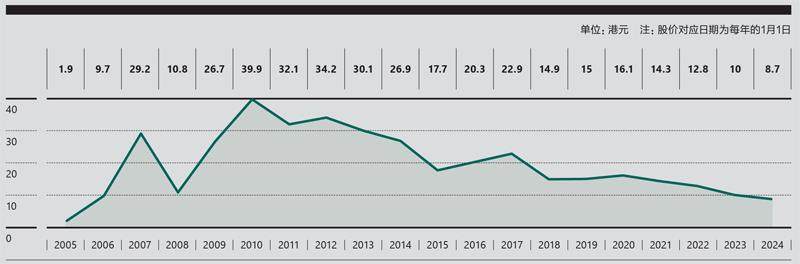

恒隆近年股价表现平淡

公司年报附带的致股东函,往往被视为财务报告里的例行公事,能形成独特品牌效应的极少。华人商业世界里,能像巴菲特每年写给股东的信那样被持续关注和广泛传播的,恐怕只有恒隆集团董事长陈启宗的致股东函。

2024年3月底,陈启宗在恒隆集团的2023年年报中呈上了自己作为集团董事长的最后一封致股东函,“本人可以直言,这33年来花了大量时间和心力撰写此函,总共写了144封”。一个月后,在集团股东大会上,75岁的陈启宗宣布退休,其子陈文博正式接任。

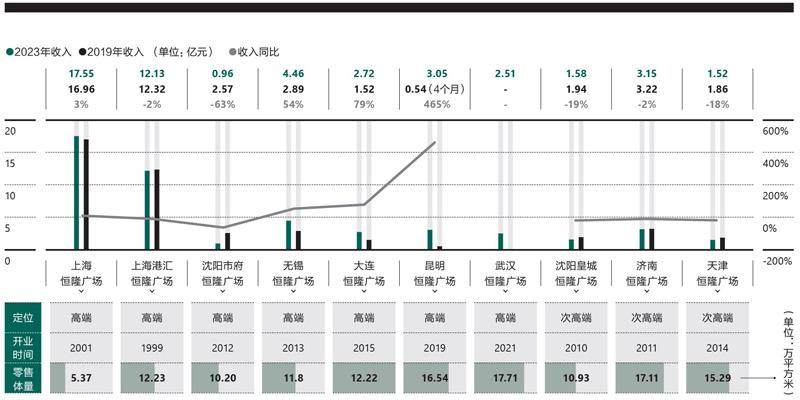

恒隆旗下的商场中,开业于2001年的上海南京西路恒隆廣场是中国内地高端购物中心的标杆项目。甚至可以说,这家恒隆广场在这一区域市场定义了顶级shopping mall。很长一段时间里,南京西路上恒隆广场、梅龙镇伊势丹、中信泰富广场组成的“梅泰恒”商圈,始终是国际一线奢侈品品牌进入中国内地市场的头部选择,临街铺位上演的,就是真实的奢侈品商战。

恒隆甚至成为一个独特的文化符号。在郭敬明2007至2011年连载的都市小说《小时代》三部曲中,“恒隆”一词至少出现了40次——其背后是年轻一代对城市化和消费主义的浪漫想象。一个有趣的对照是,同一时间段,恒隆在资本市场也一度达到市值巅 峰。

陈启宗1991年出任恒隆集团董事长,次年恒隆便进入内地市场首次买地。至2023年,恒隆在内地已建成的资产共包括8座城市的10个商场、6个配套办公楼、1家酒店和1个服务式公寓,为集团贡献业绩近7成。

不过,最近十余年,恒隆的股价表现始终平淡。对应业绩层面,该公司核心业务所属的高端物业租赁领域,竞争格局的确已远非2010年代模样。随着恒隆在香港的老对手如新鸿基、嘉里建设、太古地产等先后进入内地,以及本土公司如华润、中粮、SKP等的不断业务迭代,在中国的多个核心城市,恒隆已很难再独享重奢商业的头牌风光。

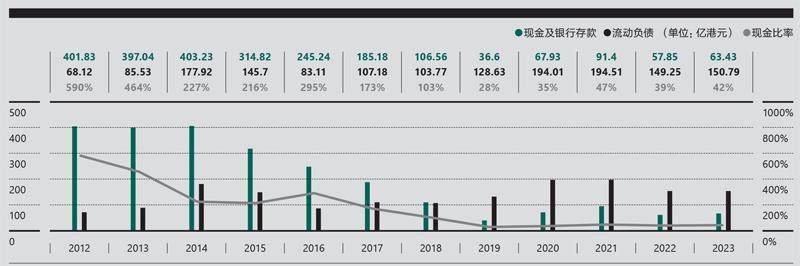

2018年购入杭州地块对恒隆的现金流影响明显

恒隆在内地市场对上海极度依赖

在144封致股东函里,从公司具体的业务得失到对经济大环境的周期性判断,陈启宗细数了这些变化,每一封皆郑重而诚恳,老一代港资企业家的风范如今可能同样已不多见。

商业潮流总在变幻,而恒隆因其独特的行业表现成为一个极具观察价值的样本。透过这家公司的内地30年,我们可以看到中国加入世贸组织后的经济腾飞,看到内地城市化、消费升级乃至民众生活和消费方式演变的过程。如今,它还需面对中美贸易摩擦、香港经济衰退和新冠疫情带来的遗留问题。在充满不确定性的当下,诸多行业都可以之为镜。

基本商业模式

恒隆集团由陈启宗之父陈曾熙和叔父陈曾焘联合创立,公司历史最早可追溯至196 0年。当时,香港政府需要恒隆公司拥有的一处地产兴建医院,恒隆与政府交换地块,并利用该地块发展起香港早期的住宅小区,是恒隆事业的起点。

1972年,恒隆在香港上市,同时期上市的香港地产公司还包括新鸿基、长江实业和新世界发展等等,恒隆是其中市值最高的公司之一。1970年代正值香港住宅地产行业的牛市,市场需求旺盛,大量地产公司都以低成本拿地,并以高周转率兴建住宅。据陈启宗回忆,公司领导层并没有预见到房价的急速上涨,恒隆也因策略保守而错失良机,在一众地产商中掉队。

1991年,陈启宗接替父亲出任董事长,他在上任次年便宣布进军内地,并于1999年和2001年相继在上海开出两座商场,成为最早进入内地的香港地产商之一。正是因为抓住了中国内地崛起的市场机遇,恒隆得以复兴,在高端商业地产领域占据席位。

但另一方面,陈启宗时期的恒隆在发展思路上又可以说偏于保守。如果用恒隆的slogan总结这家公司的长期策略,那就是“只选好的,只做对的”——乍听有自我吹捧的意味,但它完全符合富裕阶层的审美取向和做事风格。

恒隆所有的生意都围绕富人展开。简单来说,就是只做顶级地块的豪宅和高端商业地产,前者用来出售,后者用来租赁。

住宅地产和商业地产本质上是两种完全不同的生意模式。开发商建住宅是为了销售,讲究规模和速度,有楼就快速卖,卖完再买地,我们常听见的“高周转”等形容词大多和住宅地产开发相关;后者则强调长期持有,开发商通过开发商场、办公楼和酒店来获取稳定收益,并通过运营让这些资产的现金流不断增长,考验的是耐心和溢价能力。

恒隆的独特之处在于,即便是卖住宅,它的策略也并非高速周转,而是“待价而沽”。陈启宗擅长在房地产低迷时期买地,楼建好后也不急于出手,而是等市场上升期再慢慢出售手持物业,平日则以租金收入为稳定来源。这样做的坏处,是资本积累的速度相对较慢,好处是可以享受上行周期的红利,从而实现利润最大化。正如陈启宗自己所言,“我们对量大利小的生意不感兴趣”。

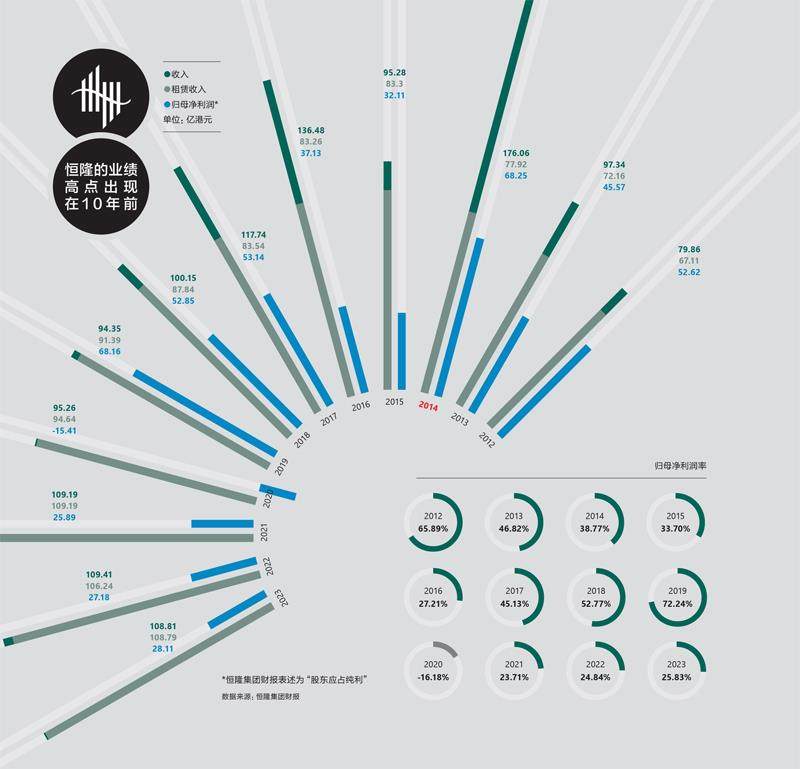

恒隆集团的年报显示,恒隆的总营收在2014年达到顶峰。那一年,恒隆在香港的豪宅项目“君临天下”和“浪澄湾”分别售出了261和151套,住宅销售为恒隆带来了约98亿港元(约合77亿元人民币)的收入,也推高了恒隆的营收。值得一提的是,这些项目于2003年左右便已落成,但考虑到楼价还会上升,陈启宗选择了“捂盘惜售”,10年后才大量推售,被他自称为“生涯内最厚利”的项目之一。