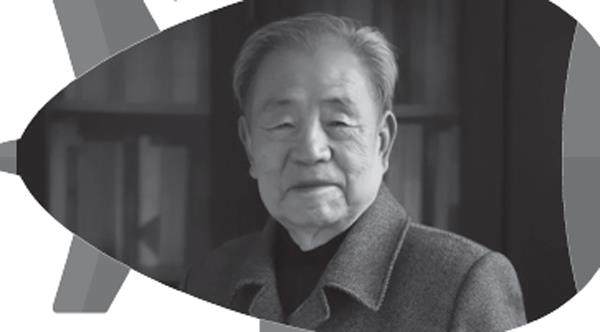

感动中国的“风洞之父”

實验室爆炸却受到表扬

风洞被称作“飞行器的摇篮”,能人工产生可控制气流,用来模拟飞行器在空中飞行的复杂状态,从而发现设计缺陷并改进。

1958年初,中国科学院力学研究所成立了研究组,独立自主地开展激波管、激波风洞技术研制。令俞鸿儒感到意外的是,他竟被指定当组长。对风洞设备的研制,国内几乎还是一片空白。因此,具体工作该怎么做,俞鸿儒需要带着团队去闯。

国际上的风洞建造费用高昂,工艺要求也高。当时的中国无法效仿国外风洞的发展路线,于是俞鸿儒选择了更加省钱的氢氧燃烧驱动方式,但这种方式极易发生爆炸,危险程度非常高。其中最严重的一次,爆炸产生的高压将实验装置的一个大零件轰了出去,继而打穿了试验厂房的墙体。但是在每一次发生实验室爆炸后,俞鸿儒反而会受到钱学森、郭永怀等导师的表扬:“只要人不受伤,在失败中摸索出经验来就好。万一发生意外了,有我们担着。”

在实验室发生几次爆炸后,俞鸿儒也摸清了危险的根源——爆轰。爆轰是一种燃烧的极限形式,它的燃烧速度是氢和氧燃烧速度的上百倍。后来,俞鸿儒通过提高氢的占比,使其超过发生爆轰的上限,解决了爆轰问题。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《知识窗》2024年7期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅