一块原定6月底出让的地块,临截标前两日却被推迟半年,成了中国香港特区土地市场近日难得的大事件。

在冷清许久的市场氛围中引发关注,源于其将探索产业用地新模式。这块位于香港新界的土地面积虽不大,但按特区政府表述,却是首块为落实两大政策目标而推出的多层现代产业大楼用地。

所谓两大目标,其一是推动产业发展,其二则稍显拗口,即“利用具土地效益的方式整合受政府项目影响的棕地作业和协助它们升级转型”。理解相关表述,要结合当地一些特殊语境,而两个目标亦有内在关联。

以目标提到的棕地(brownfields)为例:在欧美地区,其泛指已被开发或破坏的土地,大多曾用于工业用途。在中国香港,这一词则大概从2008年起被广泛使用,大多指向新界乡郊废弃农地,正用于临时用途,如露天货柜场、停车场等。究其源头,这是上世纪六七十年代香港经济起飞时,对新界地区的荒废农田规划利用不甚合理。

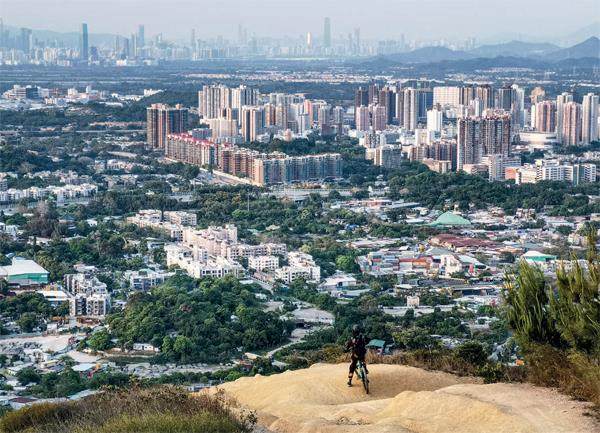

随着香港希望通过新型土地开发为经济提供新空间,此前“非均衡式发展”的后遗症也浮出水面。以近两届特区政府均大力推动的“北部都会区”计划为例:在理想状态中,其将推动香港发展“由南向北”逐渐均衡,最终形成“多中心”模式并与深圳更紧密合作。但其规划所涵盖的不少地区,仍存在农田荒废转为临时用地乃至变为“棕地”现象。

要调整数十年间形成的土地利用现状,需触及极为复杂的多重关系。对中国香港未来发展而言,在新一轮土地大开发时有效地为这些地块找到改善途径,通过“片区开发”思路减缓财政投入压力,以便给北部都会区的宏观目标找到落地抓手,前述元朗用地出让具有探路意义。其细节如何,挑战又在哪里?

“双信封制”优劣

与深圳仅一湾之隔,位于新界西北且远离香港城市中心的元朗,自古便为低地且水源充足。据《新安县志》等史料所载,其地名最先写作圆蓢。

在北部都会区的发展版图中,元朗和临近的洪水桥、屯门等地,皆为发展重点地区。但如前所述,其目前易开发的未利用土地已然不多,其间还有大面积的保护区(如作为国际性湿地的米埔自然保护区等),此外便为密布的棕地。按照2021年当地一项粗略统计,全港近2000公顷棕地中,该区占近七成。

近日引发关注的这块焦点土地,便属于其中之一,其位于福宏街与宏利街交叉的元朗创新园内(元朗市地段第545号,下称“元朗用地”)。今年初,该幅工业地皮曾被估价每英尺楼面地价1500元(港元,下同)至2500元,而总估值则介乎25亿至43.7亿元。

为提升设计弹性并增加规模效应,元朗用地实际上是由三块用地合并而成。其目前的地盘总面积约为32440平方米,指定用途是发展多层现代产业大楼(做物流及/或车辆维修保养用途),最高楼面面积可达161500平方米。

有此安排,与元朗未来在北部都会区中的发展地位大背景相关。具体来说,元朗用地拥有连接机场、陆路口岸及香港其他地区的地利优势,发展物流等行业并非无的放矢。按照特区政府今年3月8日的预告,其在3月15日开始对该块土地进行公开招标,预计于6月28日截标。

为更好整合原有棕地并实现一系列政策目标,特区政府发展局为这块土地出让设定了一系列“新玩法”,例如要求中标的发展商把不少于最高楼面面积的三成(即不少于48450平方米)交予政府。由政府或政府委托机构管理和租予受该项目影响的棕地作业者。

为给受影响的所谓“持份者”(利益相关者)找到一定出路,相关规定安排可谓细致,例如为让其过渡到市场化的租金价格前,“政府会在最初五至十年内收取与相关行业的棕地租金相若的优惠租金”。

与以往更为不同的,则是元朗用地招标将有别于“价高者得”惯例,采用“双信封制”招标。

所谓“双信封制”,是近几年才在当地流行起来的土地出让方式,开发商需提交两个独立信封,分别为设计建议书和价格建议书。