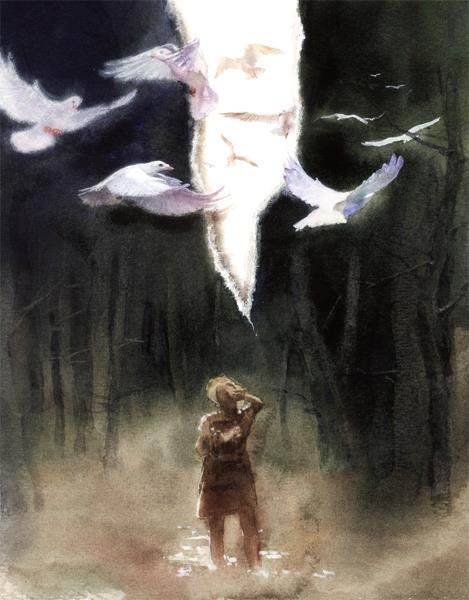

如果不去见一见林子里遮天蔽日的树,大概很难发现,所谓遮天蔽日其实相当疏松。阳光透过叶子的缝隙洒下来,让我们的视野保持明亮。树与树之间,从来不是密不透风的。即使它们是无法行走的生命体,即使它们在同一片土地上拥挤着过活,即使它们注定要和所有邻居争抢阳光,它们还是礼貌地让开了彼此,在天空中留下完美的缝隙。很难衡量是哪一方退让了更多。这颗星球上有无数这样的天空,无数这样的树冠在漫长岁月的进化中习得了同一种分寸感,在舒展自己的时候不去打扰他者。

人类给这种现象起名为“树冠羞避”,似乎是羞怯而非生存竞争的策略让它们主动保持社交距离。英国作家罗伯特·麦克法兰在《树之歌:树的私密生活与传说》一书中详细讲述了这一现象。他写道:“在森林中,树木不仅仅是独立的有机体,还是群落的一部分。为了确保生存,它们进化出了各种机制,其中包括树冠羞避现象。这种现象指的是相邻树木的树枝不相互触碰,从而在树冠层形成一个缺口,让阳光能够照射到森林地面。这不仅有益于树木自身,还有利于整个森林生态系统。树冠羞避是树木之间的一种相互尊重,一种确保每棵树都有足够的空间生长和繁衍的方式。”

这种边界感是微妙的,没有哪一种神力能在树与树之间划出界线,规定一片叶子与另一片叶子的距离;但是每一棵树都做到了,它们不动声色地避开了过度竞争可能带来的损伤。我们无从考证它们在获得这种智慧之前是如何做邻居的,但我们知道自己的历史,知道人类曾经如何将树视为神圣的存在,它们为人类提供庇护、食物乃至精神的寄托。麦克法兰还提出,这一现象与人类的社会生活有着耐人寻味的联系。如果树与树之间都能尊重边界感,人与人之间也当如此。

当代的艺术家们很愿意从中汲取创作灵感。在电影《阿凡达》中,导演詹姆斯·卡梅隆通过构建一个名为潘多拉的外星生态系统,展现了树冠羞避现象。在“纳美人”的家园——生物树群中的每一棵树都与其他树保持一定的距离,以免相互干扰。