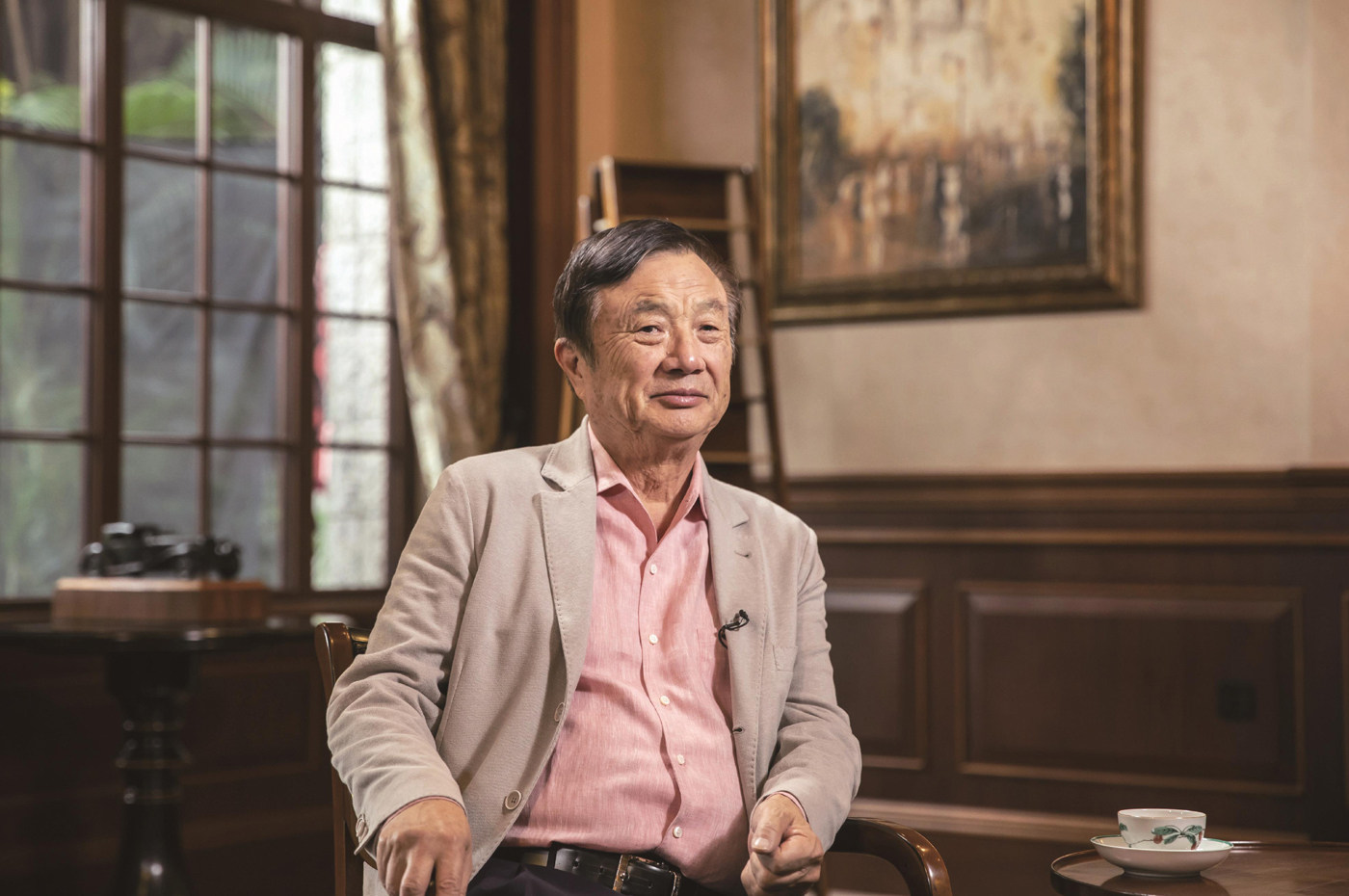

“从来没觉得我们会死。”2019年,华为身处困境,任正非罕见地接受媒体采访,面对镜头,他笑得露出憨态。当时,孟晚舟身陷囹圄,任正非没有主动提起自己的女儿,却大谈基础科研的重要性、老师的重要性、教育的重要性。

他如数家珍地列出华为有“700多个数学家,800多个物理学家,120多个化学家,6000多从事基础研究的专家,6万多工程师,研发人员占45%”。他感到“这个时代太快了,过去那种产学研分开的模式不合时宜,不能等到科学家慢慢研究,要自己培养”。

他也极为自信地对会不会受到毁灭性打击之类的问题一嘴带过,“人家一定会要来买我的东西”,“我也肯定会卖的”,几乎是一种至简的通达。

是這种品性帮助他和他的企业一次次克服了难关吗?

这家1987年成立的民营企业,从2.1万元的资本起家,1993年就被上游公司卡货,在1995年实现了自己产品的突破;2001年错过了大热的小灵通,转身在第二年投身手机业务;2018年,受到美国打压,隔年发布自研芯片麒麟9000;2024年,上市了被称为纯血鸿蒙的4.0版本系统。

在中国的高技术企业中,华为不是最顺的,却因其坎坷的经历成为一个传奇。关于它的故事,时而慷慨激昂,时而悲情满身。承载万众情感的华为,已化身图腾,而他们也乐于自喻为“烧不死的凤凰”“满身弹孔的战斗机”。这唤起同样身负相似情结的人,向它投射远超出一家普通企业的期待。

在改开年代诞生,走出混沌无序,挨过野蛮生长,新世纪华丽上前,华为所做的开拓远不止于技术层面,而它的故事和教益,已注定会比这家企业存在的时间更长。

华为的基因

“老板”,员工们如此称呼任正非。老板给他们留下的印象是军人气质明显,爱骂人,但也亲和,善良心软,会偷偷捐款,不作声张;不擅长技术,却对市场有很强的预见性;懂战略,有胸怀,同时心也细,会突然问起许久之前交代的小事,也会操心别人想不到的食堂、种树、空调这类事;看书很快很杂,别人需要三天的,他三小时就看完了;非常无私,能带着团队一起干。

老板也很“能吹”。上世纪90年代初,华为初入通信行业,销售交换机。市面上,这样的公司有几百家,背景各异,竞争激烈。华为作为民企,没背景,没依靠,没资源,但任正非会给员工念叨“要做到全国三强”“全球三分天下有其一”,以后钱多到“用麻袋装”,买房要买有大阳台的,可以晒钱。

大家都以为是笑话,悬得很,听一下算了。没想到一步一步竟然都成真了,他的话听起来也就越来越有道理。

华为创业初期,市场开始活跃,穷惯了的人突然有了自主挣钱的机会,时代精神和工作氛围全然不同于现在,华为在其中更是独特。

比起一家公司,它更像一所学校,刚毕业还没成家的小伙子,聚在这里,一起干事业,一起生活,一起踢球,晚上还有免费的肉包子、骨头汤。锅碗瓢盆在办公桌上,床垫也放在办公室,饿了吃在公司,累了睡在公司,有空调,凉快,比回到出租屋舒服。

但比起学校,这里给的实在是太多了。老员工里,1989年进来的江西生,月工资300元,同期内地100元左右。每个月工资都在涨,干得好,下个月马上调。科大少年班出来的李一男,解决了一个系统问题,第二个月工资从1500提到3000多。1993年入职的熊乐宁,工资1600,一年之内涨到了3000。1993年进公司的吕克,1994年工资3000多,到1995、1996年已有8000多,同期深圳的平均工资1000元左右。

任正非很重视激励。他用远高于同行业的工资水平解决了短期激励,又用极具开创性的全员持股计划去解决长期激励。

从按收入、贡献持股到工会持股,华为的持股计划历经变化而精神不变:以奋斗者为本。按任正非的设想,大家都是一起拼搏的创业者,责任共担,利益共享。有员工被降了职、调了岗、降了工资,虽然一时负气,想到自己还有股票,愿意为此牺牲短期利益。

员工持股计划的实现也很现实。企业初创,现金流不够,工资奖金虽然开得高,如果不反对,都被用来买了股,发不到手上,反而把钱留在了企业,用于运转和再生产。