车企们正在全行业的价格战中拼杀,这是传统燃油车和新能源汽车的竞争,也是合资车企与自主品牌的较量。竞争者中,中国一汽的压力尤为突出。

2023年,一汽集团八成销量仍有赖于大众、丰田等合资品牌,在各主流汽车集团中虽稳住了整体销量的亚军座席,但新能源自主品牌比亚迪已紧随其后;而以单个品牌论,2022年起,比亚迪的汽车年销量超越了一汽-大众,问鼎榜首,并持续拉开差距。

相比同行,一汽则自带特殊滤镜。

它成立于1953年,是新中国第一家汽车制造厂,坊间冠之以“中国汽车工业长子”之名;它根植于老工业基地东北长春,中国汽车工业在这片土地上从无到有,一汽也是地方的产业支柱。

70年间,这家“车企老大哥”见证着中国车企在市场化浪潮中沉浮,它也顺势而起,成为中国最大的合资车企。独特的历史地位、产业地位和地理区位,决定了“一汽发展后劲”议题的现实性。

回望33年前,通过与德国大众汽车集团合资办厂,一汽以“做中学”的方式掌握现代化轿车生产、管理和营销的技能;往后看,作为大国企的一汽仍需回答:怎样深化改革,适应现代化对企业和产业的要求,继续以转型升级和自主研发穿越周期。

办合资,从零到一

1990年11月20日,在北京人民大会堂里,时任一汽总工程师林敢为主持了一场重大庆典—历时27个月,历经六轮商务谈判,一汽-大众15万辆轿车合资项目合同成功签约,成为中国汽车工业重要的转折点。

在此之前,中国汽车工业发展战略转向轿车,一汽被确立为中国轿车三大生产基地之一。可此前30年里,一汽是一个仅有3万辆卡车产能的制造厂,并且“干卡车是小学水平,干轿车是大学水平”。现代化轿车生产制造是怎么一回事,大规模产能的工厂怎么建起来,一汽没有经验。

为此,一汽和水平领先的德国大众汽车集团合作,成立合资公司一汽-大众汽车有限公司 (下称:一汽-大众),围绕现代化轿车生产制造,一汽的“第三次创业”由此开始。

然而,合资企业是世界上最难经营的一类企业,难就难在如何统一合资双方的意见,拧成一股绳去争取企业的最大成功。

尤其在盈利问题上,中德双方股东老吵架。德方认为,合资公司一成立就得盈利。中方观念是,这么大的企业得有五年建设期,建设期间怎么盈利呢?细节上,中方怪德方定价太高,车卖不出去。德方埋怨一汽銷售不尽力,偏心去卖小卡车,才总是亏损。

当时,德国一家报纸刊登了一幅漫画,形象地反映了一汽和大众矛盾之尖锐:一只大嘴的鹈鹕,正要将一只青蛙吞下,而脑袋已入嘴的青蛙用前肢紧紧钳住了鹈鹕的长脖子,让鹈鹕不能吞下自己。

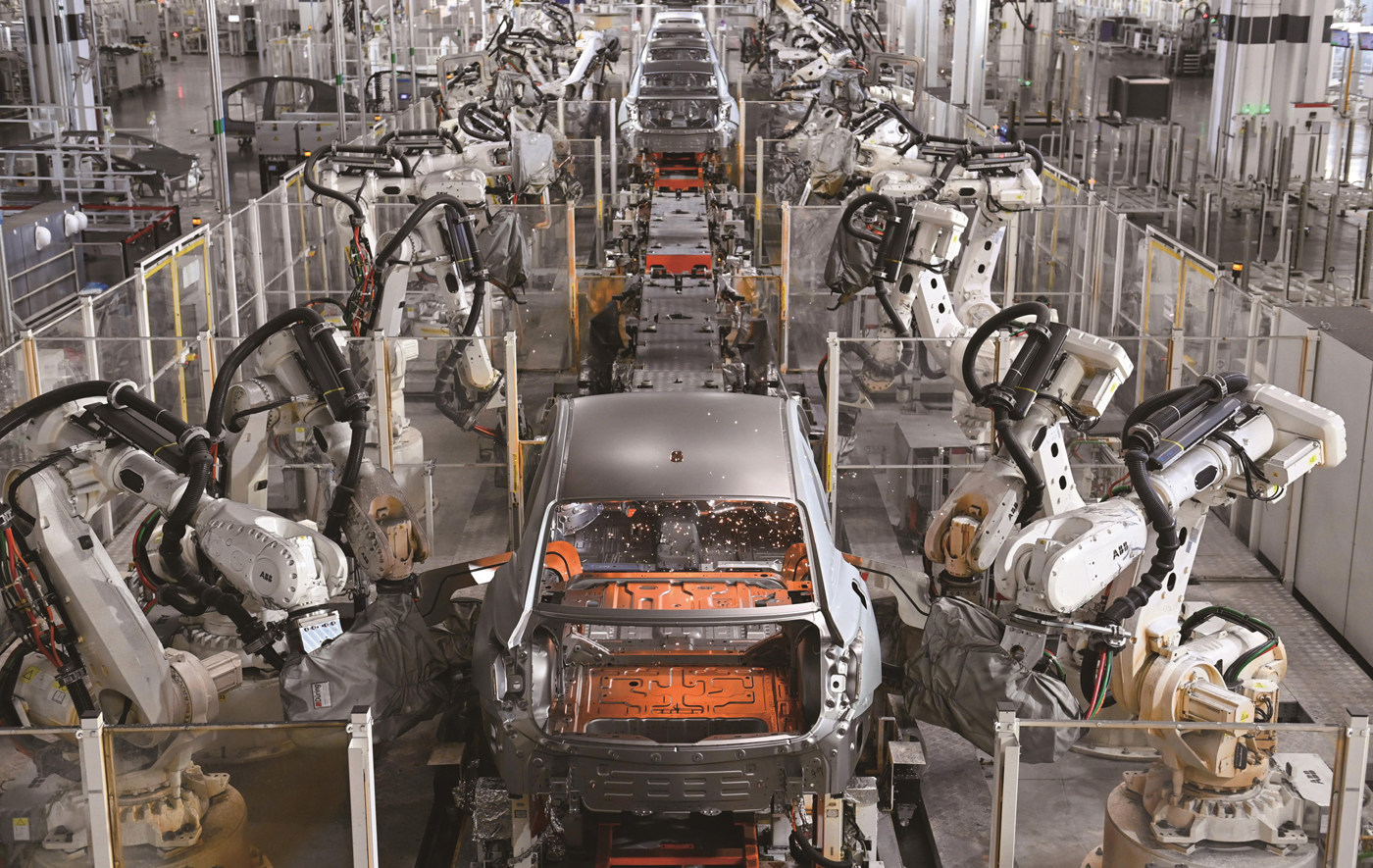

磨合了6年,一汽-大众在1997年开始盈利。这离不开从美国拆迁回来的一条名为“威斯摩兰线”的二手闲置机械自动化生产线,也正是它让一汽的轿车生产接近80年代的国际水平。

拆迁这批近1万吨重的设备和技术资料,历时21个月。它们运抵国内时,一汽-大众成立不久,而长时间海上运输,集装箱饱受海水侵蚀,许多零件锈迹斑斑不能用。一汽不舍得报废,既不忍近2年的辛苦拆迁白费,更不想拖累生产进度,最终一汽人用除锈剂、洗油、刷子挨个清洗零件,再根据手绘的拆装图,竟真的安装好了。

有德国专家预判,这条生产线拆了不一定能装上,装上不一定能运转,运转不一定能生产出合格产品,合格了不一定能达产。但第一辆试装捷达轿车组装下线,几个德国专家还是激动得落泪。

事实证明,从一汽-大众第一辆捷达车驶下生产线到15万辆捷达车型的量化生产,这条线见证了中国轿车工业的量产时代,且持续运转了20年。

从德国取经现代化生产

生产捷达轿车是练练手,一汽-大众真正开始进入现代化轿车生产,是从奥迪A6开始。

1999年,一汽-大众引进奥迪A6车型,从中学习领悟到一系列技术控制的诀窍。

当时,一汽-大众的第二任总经理陆林奎把生产管理部经理杨书辰叫到办公室,问了两个问题:你的生产计划是固定的还是变化的?你的生产计划不变,一旦物料供不上怎么办,销售有了新的需求怎么办?

杨书辰起初没太明白这两个问题,那时的生产计划按月制定,靠人带一部对讲机跑现场,通报有关生产的实时信息。