梁晓声已经75岁了,对他来说,接受采访是一件比写作困难得多的事。

受访时,为了保持基本的仪态和礼貌,他必须强迫自己集中注意力。对于如今的他而言,这成了需要额外付出精力和体力的事。因为长期伏案,他的颈椎与脑供血都出了点毛病。

“你不要介意”—梁晓声用温和的语气告诉我,他很不喜欢被采访,面对一个陌生人,说一些“可有可无的话”,要“特别地不允许自己走神儿”;各式各样的大型讲座或活动,台下乌泱泱的听众,或许“没有几个人是真正读书的”。

这些都让他心力交瘁。

我们的采访结束后,梁晓声又果断委托出版社帮他拒绝了几场活动邀请。“我是一定不会去的!”他重重叹口气,显出些无奈和委屈。

有时候,我很感谢坐在他身边安静聆听的皮皮。皮皮是一只5岁的泰迪,它多少调和了偶尔紧绷和阻滞的气氛。采访开始前,梁晓声搬来一张竹藤椅挨着自己,那是皮皮的专座,凉快。梁晓声冲皮皮喊:“上来开会!”皮皮犹豫了一会儿,跳上了竹椅,一面继续吐着舌头散热,一面缓缓向靠近梁晓声的方向匍匐下来。

因为一写作常常就是几个小时,梁晓声无法陪伴皮皮,正值壮年的小狗只好跟自己玩,难免孤独。一旦来人,它又难免兴奋。敲开梁晓声家门的时候,皮皮就先人一步迎出来,用摇尾巴和舔舐欢迎来客。它的好客给寂静的家添了点夏日热情。

7月初的北京,梁晓声在家里不开空调—倒也不热,阳台上偶尔徐徐有风。可同他聊天,风吹不散紧绷感。

梁晓声的直言与坦率,会让初次见面的来访者被迫卸下伪装。讲到后头,他抽起烟来,写作时也抽烟,“注意力难以集中是因为身体的毛病,抽烟又对身体不好”,成了一个令人发愁的闭环。

2021年,梁晓声那部曾获茅盾文学奖的长篇小说《人世间》,被改编为电视剧,并势如破竹地冲上2022年收视率第一,创下CCTV-1三年来新高。

彼时73岁的梁晓声,借此被更多年轻人看见。人们发现,他笔下那个遥远的时代,竟持续散发着鲜活热忱的气息。梁晓声的笔与他的眼一样,总愿意带着温暖与善意进入人间,于微处提炼真实复杂的人性,在席卷个体的时代罅隙里,也闪烁着人道主义的光辉。

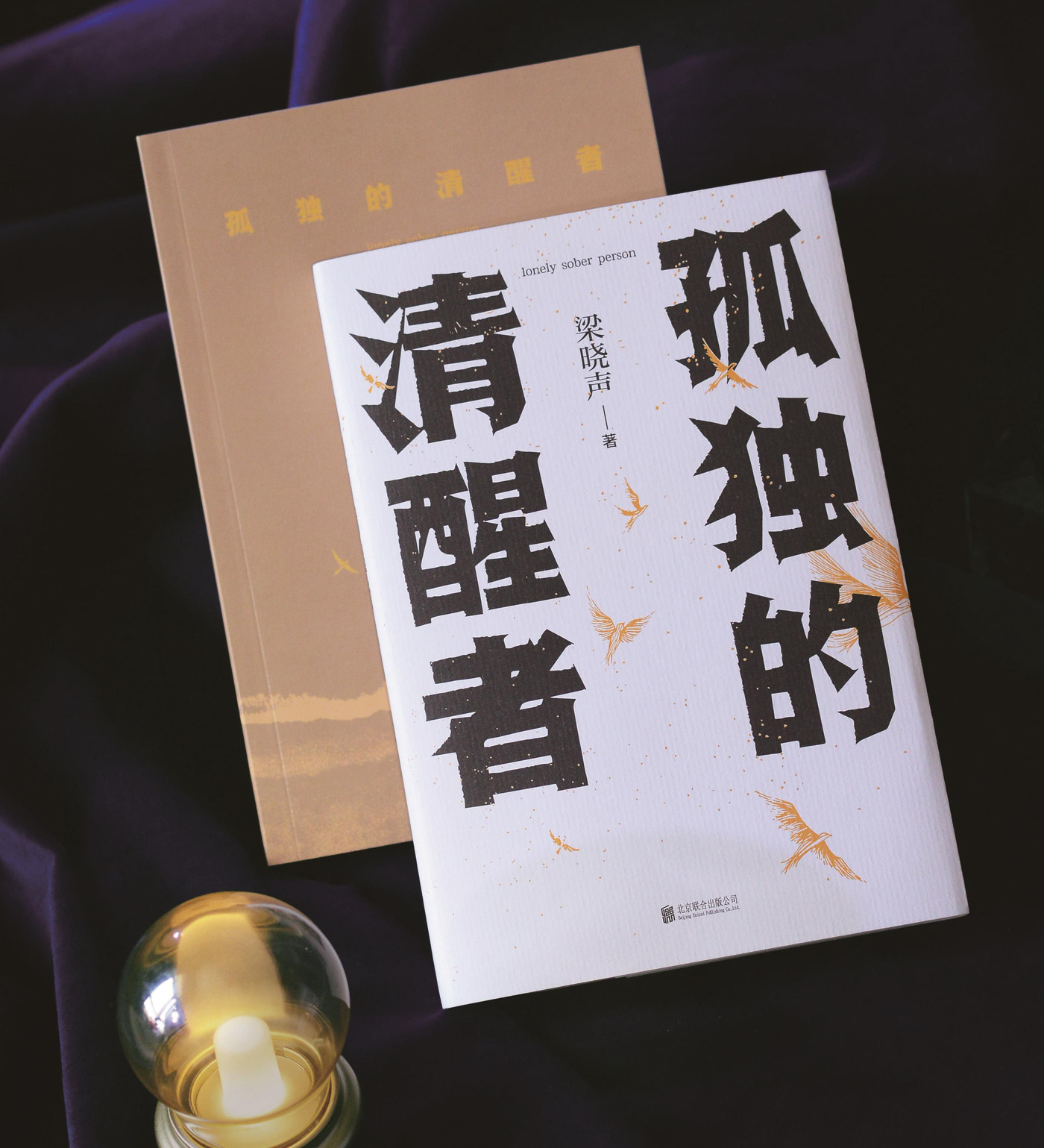

在近期出版的小說集《孤独的清醒者》里,梁晓声继续书写“人世间”。十个中短篇,聚焦家庭与官场,欲望与良知,心灵与精神的困境,命运的荒诞和偶然。没有嬉笑怒骂,平实朴素的语言编织着一个七旬老人于微处管窥到的真实世情。

写作近半个世纪,梁晓声没有请过助理或帮手。人到晚年,生活要做减法,留下那些真正重要的事。如今,他住在北京偏安一隅的旧居,一人一狗,白日清闲。每日写作至少8小时,以纸为棋,日拱一卒。他喜静,养兰花,用各种方法保持头脑的清醒和稳定。

某种程度而言,生活的稳定性组成了人生的稳定性,正如他用笔墨不厌其烦拭亮的人间的道义与担当,心灵的韧性与热情。

“该写”

梁晓声住在北京昌平区一老式小区,楼梯房,最近的地铁在两三公里外。他的书房既用于写作,也作临时会客室。一面墙的正中央挂着列夫·托尔斯泰的油画像,另一面挂着三张风景画。其中一张油画是市场上花250元买的,其余两张是从曾经的挂历里裁剪出来的。日子过期后,梁晓声觉得挂历里的图画怪好看的,不想浪费,遂摘下,裱起来。

书桌上放着一块A4纸横宽的木砚,用来垫高书写的纸板。写作50余年,他仍然坚持手写,《人世间》115万字,全文钢笔手写。如今,他每天最少伏案8小时,写10页稿纸,3000字左右。随着年龄增加,他越来越容易眼花,戴着眼镜也会把字写得很大,于是格子纸也用不了了,就在白纸上写。

最近,他在写一个剧本,从1940年代末的东北写起。不是约稿,梁晓声自己想写,他就是觉得,有些东西,“该写”。他不写,谁来写呢?

稿纸左侧有两只相框,分别是梁晓声已逝的母亲和胞弟。右侧则躺着一红一蓝两支笔。蓝色写初稿,红色作修改。