张大千是举世闻名的大画家,也是一个懂得烹饪之道的美食家,他甚至说过 :“以艺事而论,我善烹调,更在画艺之上。”

他是“生活艺术化,艺术生活化”的身体力行者,纵观张大千的艺术人生,烹饪与绘画是同时回响且赏心悦耳的两重奏。

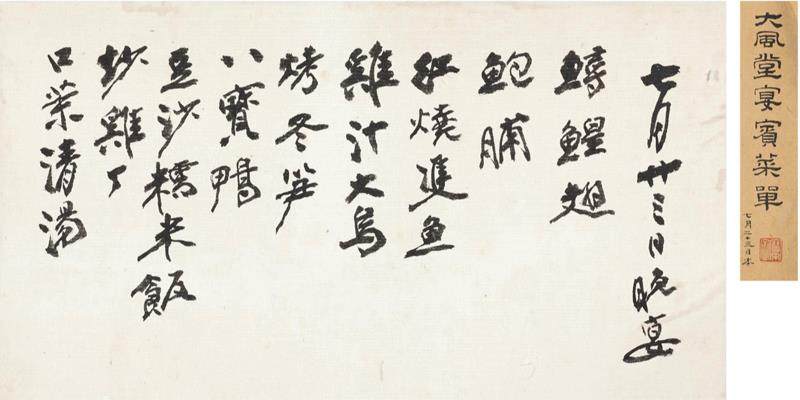

在所有关于张大千艺术人生的文章中,多是围绕着诸多关键词来展开评述的,而我对“美食”这一词尤感兴趣。偶尔在拍卖会预展上看到张大千手书的“大千菜单”,都会眼前一亮,继而欣赏、存照、考证。

前几天我从朋友那里看到张大千的一批菜单,有影印件也有原件,共五十多页,一半以上是我第一次看到,在炎热的夏天,居然也有“七杯入喉”“两腋生风”的感觉。

张大千出生在四川内江,祖籍是广东省番禺,他的父母都是虔诚的天主教徒。少年张大千受母亲、姐姐影响开始研习民间美术和中国画,后入重庆教会学校读书,得窥西画技法。

1916 年张大千离开故乡,经上海东渡至日本京都游学,三年后回国,在上海拜曾熙、李瑞清为师,求道问学,研习书画。不久在上海宁波同乡会馆举办了首次个人画展,据说“百幅作品全部售完,一鸣惊人,自此以卖画为生”。

俗话说 :“三代穿衣,五代吃饭。”据一些张大千的传记披露,张大千的母亲擅长烹调,一日三餐都很讲究,麻辣醇香是全家饮食的基础味道。张大千爱吃肉,几乎每餐必啖,红烧肉、狮子头、冰糖肘子、东坡肉等膏粱厚味都是他的至爱,金华火腿、葱烧海参、干烧明虾也是他提振食欲的神器。

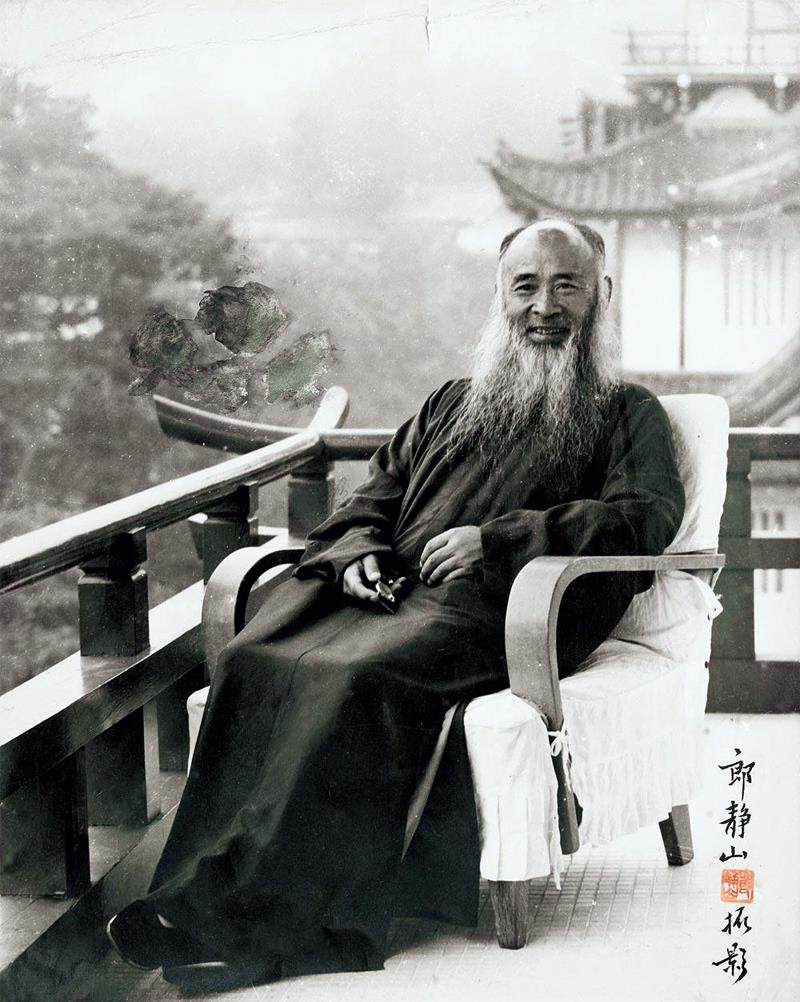

我也有理由相信,走遍大江南北的张大千,每到一个陌生地方,都会以宴饮的理由考察当地的美食与风土。一袭蓝袍,美髯飘飘,深入大街小巷,逛逛集市菜场,与老农民、小摊贩拉拉家常,由此将“他乡”的美食与食材熟记于心,日后用在刀俎鼎镬。

张大千是性情中人,热情好客,情商也高,交际水平非常人所能及,在画价一路飙升的同时,也经常扫径迎客,煮酒烹茶,一手来钱,一手散钱 ;加之美髯公满肚子奇闻轶事,兴之所至,大摆龙门阵,口若悬河,滔滔不绝,形成一个乐观向上的气场,同道朋友都愿意汇集在他身边。他在北平(今北京)时与于非闇等画家过从甚密,经常相约去“春华楼”宴饮,因为那里有名厨名菜。他还与溥心畬、周肇祥、齐白石、陈半丁、俞陛云、陈宝琛、于非闇、溥雪斋、傅增湘、徐鼐霖、成多禄成立了一个“转转会”,十二人正好一桌。“转转会”类似于一个艺术沙龙,在轻松的气氛中赋诗作画,交流艺事,又可增益感情。其时,类似的餐会在民国文人中也是一种时尚。

1936 年徐悲鸿在《张大千画集》的序中曾言,说张大千“能治蜀味,兴酣高谈,往往入厨作美羹飨客,夜以继日,令失所忧……”。 谢稚柳也曾著文回忆 :“大千的旁出小技是精于烹饪,且对客热情,每每亲入厨房做菜奉客……所做‘酸辣鱼汤’喷香扑鼻,鲜美之至,让人闻之流涎,难以忘怀。”

宴开琼林于本府,是待客的至高礼遇。一般文人墨客请家佣操觚,也可请名厨上门外烩,鲁迅就曾请过饭店厨师上门做菜。但张大千喜欢亲力亲为,捋袖掌勺,飨以家乡风味,更见真情诚意。此外,根据前辈文人的回忆,遇到老友拜访、贵客临门或重要吉日良辰,张大千都会提前拟定菜谱,还要标注客人的名字以示尊重 ;其次是每道菜下面还会标注掌勺人的名字,比如“千”,说明是他亲自掌勺,“雯”是他的妻子徐雯波,“珂”是他的儿媳,“六姑”是他居住在巴西八德园时的的女厨 ;再次,少数菜单还注明了某道菜的食材 ;四,有些菜品下面写上言简义赅的提示,比如“葱节八分长”“虾米细去壳”“上时加半味葱丝”等,这是对厨师的特别关照;五,重要宴请的菜单会题写落款,盖上名章,餐后就被客人带回珍藏了。