幽州城的常住人口中有相当比例是少数民族,这是唐代大历史镌刻在幽州城的印迹、也是民族迁徙与交融的缩影。传世名画《步辇图》中的“男二号”、吐蕃人禄东赞的后裔,便是幽州城的居民。禄东赞后人降唐,以“论”为姓。石景山区城市开发中挖掘出土的《论公墓志》的主人公论博言便是禄东赞后裔。论博言生前在幽州为官,咸通六年(865)病逝于蓟城的析津坊。从丧葬和墓志来看,这个出自吐蕃的论氏家族的生活、习俗早已汉化,完完全全成了“新北京人”。

生活在幽州

从魏晋南北朝开始的民族融合,主要发生在“东自幽州,西至灵州(今宁夏灵武)”的北方狭长区域。该区域也是中原王朝安置内附北方民族的主要地区,其中东部的幽州是聚合各民族内迁的重要据点。仅唐前期,大规模的民族迁徙就有如下几起:贞观四年(630),东突厥被唐军打败后,大量降众被安置在幽州境内定居;随之,粟末靺鞨也迁入燕州(今北京怀柔、顺义);新罗人迁入良乡广阳城。开元四年(716),契丹弹汗部迁入幽州东北,置归顺州(今北京顺义);开元二十年(732),奚人李诗、琐高等以其部落五千帐来降,被安置在良乡。幽州地区设置了顺、瑞、燕、夷等二十几个蕃州。朝廷吸收任命各民族的首领担任都督、刺史职务,并可以世袭。

至今,北京地铁房山线依然保留着广阳城、饶乐府这样的地名。遥想将近1400年前,在广阳城、饶乐府这块东临永定河、西枕燕山的平原上,奚族、契丹等数以万计的内附少数民族落脚于此,开始从塞外游牧生活向中原农耕生活的转变。经过一二十年的繁衍生息,内附蕃族的第二代已然崭露头角。1993年在北京房山县医院出土了唐故归义王李府君夫人清河张氏的一方墓志,据张氏墓志,李诗嗣子李献诚世袭了“归义王”,可能也世袭了归义都督府都督的官位。李献诚还是安禄山的女婿。幽州东北的营州(治所柳城,今辽宁朝阳)是唐王朝安置少数民族的另一重镇。内附奚人出身的李宝臣,祖上世居柳城,至他这一代辗转生活于幽州,后被安禄山收为养子。共同的生活经历使得李宝臣很快为李献诚等人所接纳。一个建立在相近民族成分和部落组织基础之上,伴随着共同迁徙、生活经历的少数民族群体,在幽州地区逐步壮大了起来。

于是,渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。杂胡出身的安禄山点燃了安史之乱的战火,内附的少数民族青年成了叛军的核心,并在战后摇身一变,成了河朔藩镇的核心成员。如果说唐后期的河北地区存在学术界所说的“胡化”现象,那么,唐前期的幽州便是这股风潮的先锋。

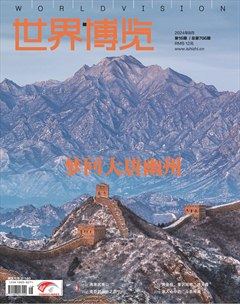

幽州能够成为民族大熔炉和北方胡族南下的“驿站”,原因固然不少,但当地在隋唐之际物质的极大丰盈无疑是重要因素。而这得益于京杭大运河的开通。大业四年(608),大运河贯通了南北。幽州城这座北方经济重镇如虎添翼。原本,沿太行山东麓北来的古道,为幽州城输入络绎不绝的驼马,运来琳琅满目的山西物产和来自异域的奇珍异宝。如今,泛舟而来的还有南方的稻米、布帛和诗人。可以说,大运河将物资、人口乃至文化都集于幽州城下。

幽州城的“市”设在罗城北部,俗称北市。官府设置市令、丞等官职管理交易,征收税金。在坊市制度下,开市、结市分别以击鼓、击钲为号。每日鼓声响起,来自塞外草原和松辽流域的商队,驱赶着马、驼、牛、羊,携带皮毛,筋角(动物的筋与角,多用于制弓)、毡毯、人参、鹿茸陆续进入市场;来自江淮流域甚至两湖、岭南的船队,装卸下的千里之外的粳稻、丝织品、茶油、金属、竹藤制品也早已等候在外。