中共中央总书记习近平指出:“伟大的时代造就伟大的人物。邓小平同志就是从中国人民和中华民族近代以来伟大斗争中产生的伟人,是我们大家衷心热爱的伟人。”

邓小平是一位富有魅力的政治家。他的政治智慧主要体现在他一生对党的坚定信仰上,体现在他治党治国治军的革命实践中,体现在他叱咤国际风云的外交舞台上。世界上许多政治家都对邓小平的政治智慧作出过评价。前苏共中央第一书记赫鲁晓夫说,“别看他个子小,他的政治智慧可不低”;曾任美国国务卿的基辛格博士说,邓小平是20世纪最伟大的人物之一。

矢志不渝的坚定信仰

邓小平是在法国勤工俭学时走上革命道路的。

邓小平后来说:其实我们当时去法国,也只是抱着一个工业救国的思想。我们看到中国当时是个弱国,我们要使它强大。要达到这一目的,只有使它走上现代化道路,所以我们去西方学习。

邓小平到法国几个月后,1921年7月23日,中国共产党在上海成立。这是中国开天辟地的大事件。中国共产党的成立,使灾难深重的中国人民有了可以信赖的政治组织者和领导者,中国的前途有了光明和希望。

勤工俭学,就是以勤工达到俭学,俭学是主要的。但和绝大多数俭学生不一样,邓小平俭学生涯比较短,总共只有5个月时间。他就在距离巴黎270公里的一座小城巴耶的中学读书。据我们查到的法国国家档案,有巴耶中学的中国学生开支细账:1921年3月,应支付给学校的食宿费是244.65法郎,这个费用中的前4项大家都相同,只有一项杂支费不一样,平均每人26法郎,但邓小平却比平均值少了不少,在19名同学中排在倒数第7位,说明他的经济状况不太好。

邓小平回忆说,学校待他们像小孩子一样,每天很早就要求上床睡觉。才上了几个月,没学到什么东西,吃得却很坏。

到了1921年3月,学生们身上没钱了,无法交纳学校的食宿费,为继续学习,只好偷偷地离开学校外出打工。后来学校通过外交途径呼吁解决问题,最终中国领事馆代为支付了欠款。

4月初,中国学生来到法国南部的重工业城市克鲁梭的施奈德钢铁厂做工——“拉红铁”。劳动强度大,而且十分危险。固定工资每天12至14法郎,不满18岁的只有10法郎。伙食费每天要支付6法郎,但还吃不饱饭。最使人不能忍受的是工头的辱骂,邓小平深感屈辱。20天后,他辞去这份工作。厂里在“辞职原因”一栏注明:“体力不支,自愿离开”。邓小平后来不止一次对人自嘲说,他个子不高的原因就是在法国做工时干太累的活,吃不饱饭。

邓小平来到巴黎,靠领取中国驻法公使馆每天6法郎的生活维持费度日,另外兼打短工。1922年2月,法国经济开始好转,一些工厂逐渐复工。邓小平来到夏莱特市的哈金森橡胶厂找到一份工作。郑超麟回忆说,邓小平心灵手巧,一般人每天做10双鞋,邓小平可以做20多双,可以挣十五六法郎。这样一个月除去开支,还可以结余200多法郎。有了相对稳定的工作,生活状况有了改善。干到10月,有了一点积蓄,加之又收到家里寄来的钱,他又萌生了上学的念头。10月17日,他辞去工作,想去上学。一个月后,因学费不足求学梦碎。1923年2月2日,再次进入哈金森橡胶厂继续做工。一个多月后,3月7日离开工厂。档案卡上所注他离开的原因是“拒绝工作”。也许是厂方对他这次突然离开表示不满,厂方人事部在他的档案卡上还写道:“辞职不干,不再雇用”。至此,邓小平关于“工业救国”的梦想彻底破碎。

中国共产党成立前后,在欧洲也开展了建党活动。1920年,比邓小平晚两个月到法国勤工俭学的进步青年周恩来,在国内参加了五四运动,到法国后在张申府、刘清扬的介绍下加入了中国共产党,成为建党时的50多名中国共产党党员之一。

1922年6月,赵世炎、周恩来等23名勤工俭学生在法国巴黎的郊区成立了旅欧中国少年共产党组织。这时的邓小平正在哈金森橡胶厂做工。同时在这里做工的还有一大批中国进步学生。在这里,邓小平结识了一批中国先进青年学生,如赵世炎、王若飞、李富春等人,深受他们的影响,逐渐接受了革命思想。

1926年,邓小平在自传中说:“那时共产主义的团体在西欧已经成立了,不过因为我的生活太浪漫,不敢向我宣传。”但“我从来就未受过其他思想的浸入,一直就是相信共产主义的”。

1923年3月,根据国内党组织的指示,旅欧共青团执行委员会决定派赵世炎、郑超麟等12人赴莫斯科学习。3月17日晚,郑超麟原来在哈金森橡胶厂厂棚里同住的几个“政治上的朋友”为他饯行,没想到邓小平也在其中。据郑超麟回忆:“这天夜里,我如约到工厂附近一个酒店去,那四五个朋友已经在那里了。可是我发现他们中间也有那个四川小青年,平时不同我接近的。我们喝着白葡萄酒,谈着不相干的话,尽欢而散。我回到木棚睡觉时,告诉李慰农那个四川小青年也参加饯行的事情,要他注意。”

这时的邓小平已经在向旅欧中国共产主义青年团组织靠拢,开始参加一些活动,受到了团组织的关注和重视。

邓小平在自传中写道:“我自觉那时是有进步的。因为我起初在看关于社会主义的书报了。最使我受影响的是《新青年》第八、九两卷及社会主义讨论集。我做工的环境使我益于陈独秀们所说的话是对的,因此,我每每听到人与人相争辩时,我总是站在社会主义这边的。”

邓小平在谈到他离开做工的工厂的原因时说:“生活的痛苦,资本家的走狗——工头的辱骂,使我直接的或间接的受到很大的影响。最初两年对资本主义社会性的痛恶略有感觉,然以生活浪漫之故,不能有个深刻的觉悟。其后,一方面接受了一点关于社会主义尤其是共产主义的知识,一方面又受到了已觉悟的分子的宣传,同时加上切身已受的痛苦,有了参加革命组织的要求。”“于是遂于1923年加入了旅欧中国共产主义青年团。”

1924年7月,旅欧中国共产主义青年团召开第五次代表大会,改选执行委员会,邓小平当选为新的执行委员会委员。随后又当选为执行委员会书记局成员。邓小平负责抄写、油印和财务管理。根据党的规定,旅欧共青团执委会负责人均正式转为中国共产党党员。从此,邓小平从一名勤工俭学学生成为一名党的职业革命者。

邓小平走上革命道路后,信仰十分坚定。

在法国期间,邓小平在周恩来的领导下,在《少年》(1924年2月改名为《赤光》)杂志编辑部负责油印工作,有“油印博士”的美称。他还在杂志上发表文章,同国家主义派进行斗争。周恩来回国后,邓小平成为旅欧党团组织的负责人之一,积极组织旅欧党团组织的活动。随着旅欧党团组织的积极活动,法国警方对旅欧党团组织成员的迫害加剧,党团组织内部有的人思想上产生了动摇,而这时的邓小平活动更加积极。邓小平回忆说:因为我比较活跃。我们的行动法国警察都是清清楚楚的!

就在法国警方前往邓小平住处抓捕邓小平时,邓小平已于头一天晚上,也就是1926年1月7日晚,离开法国前往莫斯科。

在莫斯科中山大学学习期间,邓小平当时在第七班,该班也叫“理论班”。这里会聚了中国国民党、共产党的一些尖子人物,如国民党的谷正纲、谷正鼎、邓文仪,共产党的左权、邓小平、傅钟、李卓然等,大家经常激烈交锋。邓小平的政治理论水平很高,在辩论中很厉害,大家送他一个外号“小钢炮”。

邓小平曾担任莫斯科中山大学第九班中共党小组组长。作为党小组组长的邓小平工作如何呢?调查表中记载:“对于党组的工作都还热心,很少迟到。”在党小组活动中,邓小平对一些重要问题的讨论,态度鲜明,坚持原则。有一次,在党小组会议上,班指导员苏联人瓦克思说“共产党对国民党不必有秘密”。邓小平和一些同学明确表示不同意这个观点,同他争论,一直闹到了校方那里。

邓小平离开莫斯科中山大学时,党组织给他的鉴定是:“守纪律,沉着坚定。学习优秀,党性强。”

邓小平到莫斯科中山大学学习时,在填写的自传中说:“已打定主意,更坚决地把我的身子交给我们的党,交给本阶级。从此以后,我愿意绝对地受党的训练,听党的指挥,始终为无产阶级的利益而争斗!”

1926年底,邓小平离开莫斯科,回国后到冯玉祥的西安中山军事学校担任政治处处长兼政治教官,同时担任该校中共党组织书记。1927年蒋介石发动四一二反革命政变,6月和冯玉祥在徐州会谈,达成联合“清党”的协议。在危急关头,邓小平根据党组织的决定前往武汉寻找党中央。

在武汉,邓小平担任中共中央机关秘书,顽强地同国民党反动派周旋。党中央搬到上海后,邓小平担任中共中央政治局秘书。1927年底,担任中共中央秘书长。在国民党的白色恐怖下干革命,用邓小平的话说是“吊着脑袋闹革命”。白色恐怖中,一些人革命意志薄弱,被捕后纷纷叛变革命,如中共中央总书记向忠发、中央政治局候补委员顾顺章等人。

邓小平自己也曾两次遇险,但他始终坚定信仰,毫不动摇。

正如习近平总书记所说的:“在此后70多年的革命生涯中,无论个人处境如何艰难,无论革命道路如何坎坷,邓小平同志都坚信马克思主义的科学性和真理性,坚信社会主义、共产主义的光明前景。他说:‘对马克思主义的信仰,是中国革命胜利的一种精神动力。’面对革命战争的枪林弹雨,他浴血奋战、视死如归;面对新中国建设的艰难局面,他励精图治、百折不挠;面对‘文化大革命’的十年内乱,他信念执着、从不消沉;面对国际国内政治风波,他冷静观察、从容应对,坚信马克思主义、坚守共产主义理想,坚持在社会主义道路上推进我国现代化事业。”

1986年9月,美国哥伦比亚广播公司记者迈克·华莱士采访邓小平。他问:“您说过,您要活到100岁,然后可以去见马克思,到那时候,马克思旁边可能还坐着毛泽东,他们可能对您说些什么?”邓小平回答说:“我是个马克思主义者,我一直遵循马克思主义的基本原则。马克思主义,另一个词叫共产主义。我们过去干革命,打天下,建立中华人民共和国,就因为有这个信念,有这个理想。我们有理想,把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,所以我们才能取得胜利。革命胜利以后搞建设,我们也是把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合。”邓小平始终坚持马克思主义的“祖宗之法”,强调“老祖宗不能丢”。邓小平认为,马克思主义是人类智慧之宝,不能丢,丢不得。“我们搞改革开放,把工作重心放在经济建设上,没有丢马克思,没有丢列宁,也没有丢毛泽东。老祖宗不能丢啊!”

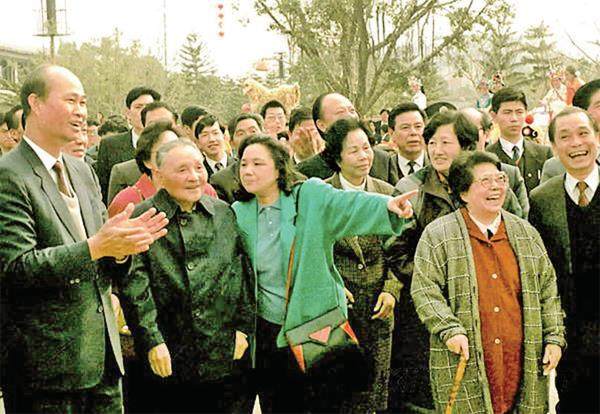

1992年,邓小平在南方谈话中说:一些国家出现严重曲折,不要惊慌失措,不要认为马克思主义就消失了。我坚信,世界上赞成马克思主义的人会多起来的,因为马克思主义是科学。

胸怀全局的战略眼光

邓小平作为政治家,具有敏锐的洞察力,能够及时地发现存在的问题和倾向,并能根据这种问题和倾向发展的程度,提出因应措施。战争年代如此,建设和改革时期也是如此。

邓小平说:我是一个军人,我真正的专业是打仗。毛泽东评价邓小平时,说得最多的是邓小平“会打仗”。

说到邓小平会打仗,首先是邓小平具有胸怀全局的战略眼光。

1947年3月,当国民党军由全面进攻解放区转为集中兵力重点进攻陕北和山东解放区后,毛泽东在陕北作出了一个重要的决定:不等完全粉碎国民党军的重点进攻,立刻转入战略反攻,以主力打到外线。选择一部向国民党兵力薄弱的中原地区实施中央突破,把战火引向国民党统治区,以解陕北、山东之危。毛泽东选择了刘邓大军。

6月30日,刘邓大军强渡黄河,发动鲁西南战役。7月23日,毛泽东和中央军委给刘邓发了一份电报,要他们下决心不要后方,以半个月的行程,直出大别山,占领以大别山为中心的数十县,肃清民团,发动群众,建立根据地,吸引敌人向我进攻打运动战。

收到毛泽东这封电报时,刘邓正在前线指挥羊山集作战,未能及时回电。在前线指挥部里,刘伯承、邓小平反复分析领会中央军委和毛泽东的意图,认为中央军委和毛泽东的意见完全正确;但是,又考虑到主力部队经过一个月的连续作战,伤亡较大,十分疲劳,弹药消耗殆尽,冬衣困难,急需休整补充,如果立即转入无后方作战,“直出大别山”,困难很大。于是,在7月28日,即攻克羊山集的当天,他们复电中央军委,一方面表示完全拥护中央军委和毛泽东提出的意见,另一方面如实地陈述部队存在的困难,提出在内线继续作战两个月,待时机更为有利、南下困难更少时再向大别山挺进。

7月29日,毛泽东又来了一份紧急密电,说:“现陕北情况甚为困难(已面告陈赓),如陈、谢及刘、邓不能在两个月内以自己有效行动调动胡军一部,协助陕北打开局面,致陕北不能支持,则两个月后胡军主力可能东调,你们困难亦将增加。”这份电报标了3个“A”。为什么标3个“A”?3个“A”就是紧急的电报。后来,邓小平说:当时我们二话没说,立即复电,半个月后行动,跃进到敌人后方去,直出大别山。实际上不到10天就开始行动了。

对刘邓大军挺进大别山,当时毛泽东估计了三种前途:一是付出了代价站不住脚准备回来;二是付出了代价站不稳脚,在周围打游击;三是付出了代价站稳了脚。

到了大别山,刘邓大军拖住了国民党军白崇禧部的33个旅。邓小平回忆说:“毛主席说:你们只要走到大别山就是胜利!这是为什么呢?因为我们插入了敌人的心脏,打中了敌人的要害。我们把敌人大量吸引过来,压力大了;我们远离后方,困难多了。但是,我们的兄弟部队在其他战场上就轻松了,就可以腾出手来打胜仗了。”“我一个,先念一个,李达一个,带着几百人不到1000人的前方指挥所留在大别山,指挥其他几个纵队,方针就是避战,一切为了站稳脚。那时6纵担负的任务最多,在大别山那个丘陵地带来回穿梭,一会儿由西向东,一会儿由东向西,今天跑一趟,明天跑一趟,不知来回跑了多少趟,调动敌人,迷惑敌人。别的部队基本上不大动,适当分散,避免同敌人碰面。这样搞了两个月,我们向中央军委、毛主席报告,大别山站稳了,实现了战略任务。”

关于起草党的第二个历史决议,如何正确评价毛泽东,邓小平也十分强调要把握全局。起草第二个历史决议时,邓小平一个很重的指导思想就是要正确评价毛泽东,要始终坚持毛泽东的功绩是第一位的,毛泽东思想这个旗帜丢不得。邓小平为起草这个决议付出了大量心血,光谈话就有19次。开始起草这个决议时拿出的稿子,邓小平看后说,这个决议不行。起草好决议中心的意思应该是三条:一是确立毛泽东的历史地位,坚持和发展毛泽东思想,这是最核心的一条。二是对建国三十年来历史上的大事,哪些是正确的,哪些是错误的,要进行实事求是的分析,包括一些负责同志的功过是非,要作出公正的评价。三是通过这个决议对过去的事情作个基本的总结。

从这以后,一直到历史决议通过之前,起草工作都是按照邓小平的三条总的要求进行的。邓小平在决议起草过程中的多次谈话,也都针对稿子起草过程中存在的问题和党内外、国内外的思想动态,对照三个要求,特别是最核心的确立毛泽东的历史地位、坚持和发展毛泽东思想这一要求,一而再,再而三地进行阐述、发挥,对各种模糊认识和反对意见,一而再、再而三地进行严肃而又耐心的说服教育,自始至终都坚定不移,毫不动摇。在各种讨论意见提出来以后,凡是能够有利于体现这三个要求的一切意见,不管大小都接受;凡是有碍于体现这三个要求的,都不加以接受。从后来决议的起草情况看,这三条要求体现在决议的主题思想上,体现在决议的结构、布局上,体现在重大问题的判断上,体现在每个重要的提法上,也体现在遣词造句的斟酌上,确确实实成为历史决议的总的指导思想。

关于怎么写好毛泽东的功绩,确立毛泽东的历史地位,邓小平接受陈云的建议,加了一个“前言”,回顾了新中国成立前28年的历史。这样,毛泽东的功绩、贡献就概括得更全面,确立毛泽东的历史地位、坚持和发展毛泽东思想,也就有了全面的根据。

针对有人提出毛泽东思想可以不写的意见,邓小平严肃地指出:“对毛泽东同志的评价,对毛泽东思想的阐述,不是仅仅涉及毛泽东个人的问题,这同我们党、我们国家的整个历史是分不开的。要看到这个全局。决议稿中阐述毛泽东思想的这一部分不能不要,这不只是个理论问题,它还是个政治问题,是国际国内的很大的政治问题。如果不写或写不好这个部分,整个决议都不如不做。”“不把毛泽东思想,即经过实践检验证明是正确的、应该作为我们今后工作指南的东西,写到决议里去,我们过去和今后进行的革命、建设的分量,它的历史意义,都要削弱。不写或不坚持毛泽东思想,我们要犯历史性的大错误。”

在讨论过程中,有些同志把许多问题都归结到毛泽东的个人品质上,邓小平严肃地说:“这是不对的。一定要实事求是,分析各种不同的情况,不能把所有的问题都归结到个人品质上。毛泽东不是孤立的人,他直到去世,一直是我们党的领袖。”

实际上,对起草小组来说,最难下笔、最难把握的不是毛泽东的功绩,而是如何写毛泽东的错误。正是在如何对待毛泽东晚年的错误问题上,邓小平再一次表现出一个政治家的睿智和风度。邓小平说:对于错误,包括毛泽东同志的错误,一定要毫不含糊地进行批评,但不能写过头。写过头,给毛泽东同志抹黑,也就是给我们党、我们国家抹黑。这是违背历史事实的。

第二个历史决议最后实现了邓小平强调的要求,确立了毛泽东的历史地位,坚持与发展了毛泽东思想。

果敢刚毅的原则立场

邓小平是个坚持原则、不畏压力、敢于抗争的人。

1957年,毛泽东在和赫鲁晓夫谈话时,称赞刘少奇、邓小平都是原则性强的人。讲到刘少奇,毛泽东说:“他的长处是原则性很强,弱点是灵活性不够。”讲到邓小平,毛泽东说:“这个人既有原则性,又有灵活性,是难得的人才。”

的确,从邓小平的一生看,原则性与灵活性在他身上结合得非常好。而坚持原则,在关键问题上不动摇,敢于说不,正是实现这种结合的首要条件。不讲原则的灵活,对一般人来说是个很大的弱点,而对一个政治家来说则是致命的弱点。

庐山会议后,林彪日益受到毛泽东的信任。林彪学《毛主席语录》,把毛泽东思想庸俗化。邓小平坚决反对林彪把毛泽东思想庸俗化这一套。1960年3月25日,邓小平在天津会议上说:现在的主要问题是把毛泽东思想用得庸俗化了,什么东西都说成是毛泽东思想。例如,一个商店的营业额多一点就说是毛泽东思想发展了。打乒乓球也说是运用了毛泽东思想。对待毛泽东思想是一个很严肃的原则性的问题,不要庸俗化,庸俗化对我们不利,对国际共产主义运动也不利。切不可把毛泽东同志同党中央分开,应该把毛泽东同志看作是党的领导集体中的一个成员,把他在我们党里头的作用说得合乎实际,不合实际就站不住脚。邓小平的这一观点在毛泽东那里专门谈过,他说毛泽东赞成他的这个意见。

到了1960年,“大跃进”带来的问题已越来越显露出来。邓小平对“左”的错误没有迁就。他在主持中央书记处工作时,在自己的职权范围内,尽量消除“左”的错误。他协助刘少奇对“左”的错误造成的严重后果采取了灵活的补救办法,在农村实行了“三自一包”,即自留地、自由市场、自负盈亏,包产到户。这在当时被认为是调动农民生产积极性的最佳方案。

邓小平不隐讳他的看法。1962年,在共青团三届七中全会上,他鲜明地讲出了自己的见解。在当时的历史条件下,敢于公开地对“左”的政策进行批评,说出亿万人想说而又不敢说的话,这要有多大的勇气呀!

邓小平不仅在口头上讲,而且付诸实施。一次,西南局第一书记李井泉和其他领导人到北京开会,休会时去邓小平家里做客。寒暄之后,邓小平毫不含糊地向李井泉道出了自己考虑很久的一个问题:“你们对包产到户的意见如何?据说包产到户可以更快地恢复农业。”李井泉等完全赞同邓小平的意见,回到西南局之后便按照邓小平的意见行动起来。

对于当时“左”的错误问题,邓小平和刘少奇、邓子恢等人的看法是一致的。他们深深感到农村经济受到“左”的错误的冲击,已经伤筋动骨了,要想恢复农村经济,绝不是一年半载的事,小修小补已经无济于事,必须动大手术,才能起死回生。

在1961年的一次中央工作会议上,邓小平曾坦率地表明了自己的观点:“我国农业情况好转不是三年五年的事,而是七年八年的事。”他忧心忡忡地说:“现在生产关系很紧张。三年来所有制破坏了,积极性破坏了。天灾不是主要的,人祸是主要的。”

后来,邓小平和毛泽东的关系日渐疏远,主要原因是他们在对待1958年及其以后“左”的错误问题上产生了意见分歧。邓小平对“左”的错误看得比较深,坚持自己的意见,不在原则问题上妥协。这是导致他被毛泽东冷淡,以致最终被打倒的原因。

曾任中共北京市委第一书记的李雪峰回忆了“文革”初期一场特殊斗争的情形。

“1966年7月下旬的一天,中央政治局在北京中南海怀仁堂后面的小会议厅召开扩大会议,在京的政治局委员、候补委员出席,文革小组的人也参加了。我汇报完了北京高校目前的情况后,文革小组的人立即发言,他们大批市委工作组,说工作组怕群众,压制民主,给群众运动泼冷水。刘少奇同志主持会议。他驳斥文革小组的发言,说:我们有材料,你们这是挑动群众斗群众。康生拍了拍皮包说,我们也有材料。陈伯达接着讲了一番话,重弹中央领导怕群众的调子,提出要从北京大学撤回工作组。小平同志忍无可忍,他霍地一下站起来,一手叉腰,一手指着陈伯达,厉声说:‘你们说我们怕群众,那你们去前边试试!’他还明确地表示:‘撤工作组我不赞成。’这次会议上,中央大多数领导同志与文革小组明显地形成了两个阵营。小平同志那种坚持真理的气魄,至今使我记忆犹新。”

1975年9月15日,全国农业学大寨会议在山西大寨大队召开,邓小平在开幕式上讲话。他说,这个会议非常重要,可以说是1962年七千人大会以后各级领导干部来得最多的一次重要会议。江青立马插话说,内容不一样。邓小平说,内容不一样,重要性一样。

邓小平说,现在我们农业搞得很不好,部分地区的粮食不如解放初。江青说是少数。邓小平说尽管是少数、是个别,但这也是不得了的事情,也值得我们很好地注意,而且现在我们有些地方分配一年才120块钱,贵州全国最少,60块钱,很多群众倒欠债。江青说,有的(欠债)要取消。邓小平说,“那是政策问题”。这时,两人在会场上抢着话筒说话,邓小平和江青针锋相对。

1975年8月13日和10月13日,清华大学党委副书记刘冰等人两次上书毛泽东,反映清华大学党委书记迟群和副书记谢静宜的一些问题。刘冰等人的两次上书,都是由邓小平转呈毛泽东的。

毛泽东看到信后没有理会,但内心是不满意的。他认为“小平偏袒刘冰”。11月1日晚,邓小平到毛泽东处谈话,毛泽东肯定了邓小平领导整顿的成绩,同时批评邓小平为刘冰等转信的做法。这时担任毛泽东和中央政治局之间联络员的毛远新又多次向毛泽东汇报说,邓小平要翻“文化大革命”的案。毛泽东提议召开小范围的会议,当面批评邓小平。11月2日,毛远新根据毛泽东的意见,找邓小平、陈锡联、汪东兴等开会,批判邓小平。邓小平在会上和毛远新进行了争论。毛泽东听到毛远新的汇报后,大为恼火,批示毛远新继续开会,范围扩大到8人,让李先念、纪登奎、华国锋、张春桥也参加。会上毛远新传达了毛泽东对“文化大革命”的看法:基本正确,有所不足。“三七开,七分成绩,三分错误”。要求以他这个结论为基础,对“文革”作个决议。会议没有形成统一意见。11月20日,中央政治局召开会议,共有17人参加。根据毛泽东提议,会议由邓小平主持。毛泽东希望由邓小平主持起草一个决议,肯定“文化大革命”。邓小平婉拒,表示:由我主持写这个决议不适宜,我是桃花源中人,“不知有汉,无论魏晋”。这就使得毛泽东最后下决心发动了“批邓、反击右倾翻案风”运动。

折冲樽俎的外交风采

在国际舞台上,邓小平为维护国家和民族的利益,在原则问题上同样敢于说不,表现了威武不能屈的品格。

邓小平在20世纪五六十年代曾七次去莫斯科,同赫鲁晓夫等人进行了坚决斗争,为维护民族尊严作出了重大贡献。后来邓小平在接见外国共产党代表团时,经常说到他“七下莫斯科”的经历。

中共中央对外联络部在《邓小平同志对党的对外工作的重大贡献》一文中,这样介绍1960年邓小平第四次到莫斯科谈判的情况:

“邓小平同志率中共代表团一到莫斯科,同赫鲁晓夫的交锋很快就从欢迎宴会上开始了。针对赫鲁晓夫责怪中国共产党对斯大林态度前后不一致,邓小平同志义正词严地反驳道:反对个人迷信,我们过去赞成,现在也赞成。在我们党的八大上,对这个问题早有明确态度。你问问米高扬同志,他到北京来时,我们对他讲过没有?邓小平同志随即把目光落在一旁的米高扬身上。这位苏联领导人有些不自然地与赫鲁晓夫对视了一眼,端起酒杯到别处敬酒去了。赫鲁晓夫气得用手拍打了一下桌子,对邓小平同志声色俱厉地说道,对斯大林的问题,我们是不能让步的,他是犯下了罪的。邓小平同志毫不示弱,非常严肃地回答说,不应这样一概而论!斯大林的功绩和错误怎样看待,这不仅关系苏联国内,也关系到整个国际共运。斯大林的错误当然要批评,但成绩也要肯定,我们反对的是全盘否定,尤其不允许借反对个人迷信来攻击其他的兄弟党。邓小平同志义正词严,针锋相对,一下子就把赫鲁晓夫气势汹汹的气焰打了下去。

“邓小平同志同赫鲁晓夫这场舌战以后,又与苏共代表团团长,苏共中央书记苏斯洛夫‘短兵相接’,先后会谈了五次。会谈中苏斯洛夫把撤走专家、撕毁合同的责任推给了中方,对中国共产党进行指责和批评。邓小平同志一针见血,严正指出,苏共以‘老子党’‘老子国’自居,把国际共运的思想分歧扩大到国家关系上,已给我国造成了损失,而且严重地损害了中国人民的感情,你们在这个问题上不要近视,要有历史的眼光才行。他说,我们支持苏共的一切正确意见,但并不是说不需要指出缺点。邓小平同志还告诉苏斯洛夫,如果没有平等的态度,而是老子对儿子的态度,就无法谈下去,中国党不怕困难,决不妥协。邓小平同志的话字字如千斤,句句击中要害。”

邓小平同苏共领导人的交锋,维护了中国的利益和尊严。他的斗争精神,使赫鲁晓夫感到邓小平这个小个子不好对付,“不好打交道”。

1973年,毛泽东在提议恢复邓小平工作时,特别强调邓小平同“苏修”斗争是坚决的,没有屈从。

毛泽东曾到机场专门迎接参加中苏会谈的邓小平率团归来。毛泽东称赞说:“邓小平是一重量的拳击师,赫鲁晓夫呢,斗不过他,苏斯洛夫更不在话下。”

1982年9月24日,邓小平同撒切尔夫人会谈,全面阐述了中国政府对香港问题的基本立场。

早在来华之前,撒切尔夫人就事先声明:“有关香港的三个条约有效。”她的目的是想在国际上大造舆论,并借机试探中国方面的立场。

会谈正式开始后,撒切尔夫人摆出一副先声夺人的架势,对邓小平说,必须遵守有关香港的三个条约。

邓小平听到这句话,表情非常严肃地对撒切尔夫人说:主权问题不是一个可以讨论的问题。中国在这个问题上没有回旋的余地。1997年中国将收回香港,不仅是新界,而且包括香港岛、九龙。否则,任何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交代,甚至也不能向世界人民交代。如果不收回就意味着中国政府是晚清政府,中国领导人是李鸿章!不迟于一二年时间,中国就要正式宣布收回香港这个决策。

撒切尔夫人听后,无奈地摇摇头。话锋一转,撒切尔夫人又谈到了保持香港繁荣的问题。邓小平说,保持香港繁荣,我们希望取得英国的合作,但这不是说,香港继续保持繁荣必须在英国的管辖之下才能实现。香港的繁荣是在香港的香港人他们创造的,不是你们英国人。香港继续保持繁荣,根本上取决于中国收回香港后,在中国管辖之下,实行适合于香港的政策。

接下来,撒切尔夫人又用多少带有点要挟的口气说,如果香港不能保持繁荣,就会影响中国的四化建设。邓小平十分自信地说,我认为,影响不能说没有,但说会在很大程度上影响中国的建设,这个估计不正确。如果中国把四个现代化建设能否实现放在香港是否繁荣上,那么这个决策本身就是不正确的。最后,撒切尔夫人拿出她的撒手锏,用威胁的口吻说,如果中国宣布收回香港,将会给香港“带来灾难性的影响”。邓小平说,中国政府在作出这个决策时,各种可能都估计到了。如果在15年的过渡时期内香港发生严重的波动,中国政府将被迫不得不对收回香港的时间和方式另作考虑。如果像你说的可能会“带来灾难性的影响”,那我们要勇敢地面对这个灾难,作出决策。希望从夫人这次访问开始,两国政府官员通过外交途径进行很好的磋商,讨论如何避免这种灾难。我想我们会制定出收回香港后应该实行的、能为各方面所接受的政策。

外电评述:撒切尔夫人是锋芒毕露,邓小平是绵里藏针。虽然她受丘吉尔影响极深,有“铁娘子”之称,但在邓小平面前,她毕竟年轻。

邓小平的政治品格是留给我们的宝贵精神财富。正如习近平总书记指出的:“邓小平同志对党和人民的贡献,是历史性的,也是世界性的。正是由于有邓小平同志的卓越领导,正是由于有邓小平同志大力倡导和全力推进的改革开放,中国特色社会主义才能欣欣向荣,中国人民才能过上小康生活,中华民族和中华人民共和国才能以新的姿态屹立于世界东方。”