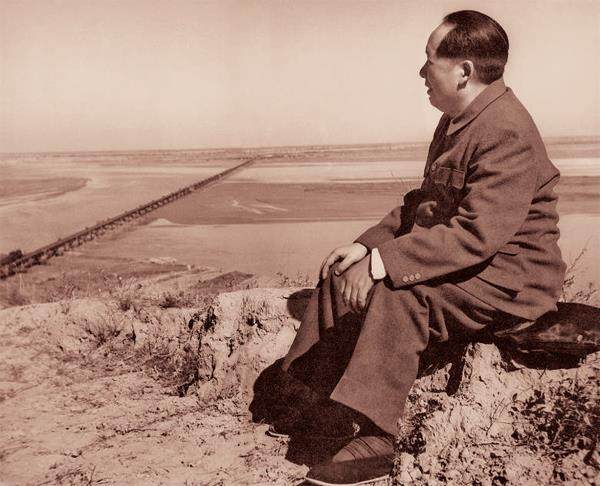

黄河是中华民族的摇篮,华夏文明的发祥地,发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地,自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等九省区,最后流入渤海,全长5464公里,流域面积75.2万平方公里。历史上黄河曾多次改道,泛滥成灾。中华人民共和国成立后经过大规模治理,黄河被基本驯服。毛泽东多次视察黄河,号召:“一定要把黄河的事情办好!”1964年,他决定实现在延安时就有的考察黄河的梦想,却因国际局势突然变化未能成行。但是,打前站的兵要地志勘察队考察了黄河。

毛泽东首次出京视察,选中黄河故道

1952年10月25日,毛泽东在公安部部长罗瑞卿、铁道部部长滕代远、第一机械工业部部长黄敬、中央办公厅主任杨尚昆等人陪同下,乘专列经天津、河北,10月26日到达济南。10月27日下午,他来到济南北郊黄河泺口险工44号坝,问这里黄河比济南城的地面高出多少,得知高出六七米时,毛泽东说:“一定要把这里的大堤修牢固,发大水时要发动群众上堤防守。如果有险情,要把军队调上去,坚决死守大堤安全,千万不能让黄河水淹了济南城。”当晚,毛泽东听取了中共中央山东分局分管水利的负责人汇报黄河山东段的情况。针对黄河沿岸盐碱化日益严重,毛泽东建议引黄河水种水稻,变害为利。

10月29日上午,毛泽东登上徐州南郊云龙山,自北向南眺望徐州城里的明清黄河故道。据史料记载,黄河中下游经常泛滥成灾,较大的改道有26次。河南开封、商丘,山东菏泽,安徽宿州,江苏徐州、宿迁、淮安、盐城等城市不止一次被冲毁,水灾波及范围北到天津,南到长江口。毛泽东说:黄河故道穿城而过,威胁人民的安全,(徐州)市委、市政府应及时采取措施,变灾为利。下午3时,毛泽东乘专列离开徐州,晚7时到达河南省兰封县。

10月30日上午,毛泽东在河南省委书记张玺、省政府主席吴芝圃、河南军区司令员陈再道、黄河水利委员会主任王化云陪同下,乘小火车前往黄河大堤,视察东坝头、杨庄险工地段。黄河在这一带原本流向东南,1855年改道东北,形成九曲黄河最后一道大拐弯,素有“豆腐腰”之称。王化云说:三门峡水库修起来,能防洪、发电、灌溉。毛泽东说:你们的规划是可以研究的。得知勘察队到了通天河,准备引长江水入黄河时,毛泽东笑着说:你们雄心不小啊!通天河就是唐僧西天取经路过的地方吧。南方水多,北方水少,如有可能,借一点来是可以的。午饭后,毛泽东继续向河南河务局局长袁隆、段长伍俊华了解黄河的有关情况。

下午,毛泽东乘专列到开封,参观开封铁塔、龙亭古迹后,换乘汽车来到开封北郊的黄河柳园口。这里的河床因泥沙大量淤积高出地面3至10米,形成悬河。毛泽东登上柳园口大堤,看到黄河比南边村庄、树木还高时说:“噢,真是悬河,悬河!这就是悬河啊!”“黄河涨上天怎么办?”得知历史上开封多次被淹,现发现地下有三层房子时,毛泽东说:要好好防治,不要出事。当晚,他与河南省委负责人商谈治理黄河,强调“要把黄河的事情办好”。夜深了,他仍在翻阅《河南通志》《汴京志》等史料,详细了解黄河泛滥史。

10月31日上午,毛泽东在京汉铁桥南端的郑州车站下车,登上邙山顶,察看拟建的邙山水库坝址和黄河水势。他对河南省委、郑州市委负责人说:黄河既是养育中华民族的摇篮,又是旧中国连年征战、乱砍滥伐上游树木造成的一条危害人民的害河。历史上黄河不知决口有多少次,给人民群众的生命财产不知造成多大的危害,现在到了我们手里,一定要治服它,决不能再让它出乱子,要确保黄河的安全,确保黄河铁桥的安全。你们要把黄河的事情办好,不然,我是睡不好觉的。

同日上午,毛泽东由中共平原省委第一书记潘复生(1952年11月平原省撤销后,任中共河南省委第一书记)、省政府主席晁哲甫、黄委会副主任赵明甫等人陪同,坐专列过黄河铁路大桥到黄河北岸的新乡,视察新中国成立后黄河中游兴建的第一个大型引黄工程人民胜利渠,称赞这个名字起得好,并与众人摇开渠首启闭机的大闸。看到黄河水翻卷浪花涌入渠道,毛泽东说:渠首这块地方栽上树,绿化好。像这样的闸,下游每个县都修上一个就好了。有了渠也不能忽视井,要合理安排渠灌与井灌。井灌是游击战,渠灌是阵地战。随后,毛泽东乘汽车视察干渠。看到引入卫河的黄河水时,感叹地说:今天看了小黄河(指人民胜利渠),在人民手里,害河可以变益河。

毛泽东持续关注黄河的动态,支持三门峡水库上马

1953年是新中国第一个五年计划的第一年。根据水利部和黄委会规划,周恩来与苏联政府商谈,决定将根治黄河列入苏联援建的156个工程项目中。

2月16日,毛泽东乘专列南下途经郑州,询问王化云三门峡水库建成后能使用多长时间,库区移民,黄河中上游水土保持,以及南水北调等问题,强调“要修水库,不要修泥库”。毛泽东问起从通天河调水怎么样,得知可调100亿立方米时说太少了,能从长江引1000亿立方米就好了。

同日中午,毛泽东乘专列到达许昌,与时任中共许昌地委书记的纪登奎谈话。1918年8月,毛泽东从长沙送勤工俭学学生到北京,那是他第一次到北京。途中路坏了,在许昌候车三天。到了郑州,黄河正在涨水。毛泽东说:那时候还是北洋军阀统治。现在革命成功了,都归我们管了,事情好办了。比如黄河,过去不归我们管,治黄问题不能解决,现在黄河回到了人民手里,人民就有权利医治它。

1954年11月26日、27日,毛泽东与刘少奇、周恩来途经武汉、郑州。听取赵明甫关于根治黄河水害和开发黄河水利的规划的汇报后,毛泽东说,治黄规划要以根除黄河水害、开发水利为指导思想,以综合利用、梯级开发黄河水利资源为原则。并明确黄委会是治黄专门机构,省委要支持,共同把“治黄”这件大事抓好。12月23日,《黄河综合利用规划技术经济报告》出台,包括三门峡、刘家峡等开发项目。

1955年7月30日,全国人大一届二次会议通过《关于根治黄河水害和开发黄河水利综合规划的决议》,决定修建万里黄河第一个水利枢纽工程三门峡水库,委托苏联专家设计。人大会议期间的一天晚上,毛泽东参观设在中南海怀仁堂的黄河展览。他对展览负责人王镇山说:“黄河是世界上有名的。”看到国民党统治时期黄河决口、人民流离失所的照片时,毛泽东说:“此种情景不能再发生!”王镇山说:“解放后,咱们还没有让黄河决过口。”毛泽东说:“还得继续治理啊!”“泥沙是一大害,要解决,任务艰巨。”

1957年2月5日,邓子恢上报《关于建议按原定计划动工修建三门峡水库的请示》,认为三门峡水库是黄河综合利用的水利枢纽,目前准备工作就绪,建议按原计划在今年2月开工,以争取在1959年汛期内部分蓄洪。2月6日,毛泽东批示:“小平同志:此件请印发政治局、书记处各同志研究,请陈云同志的(中央经济工作)五人(陈云、李富春、薄一波、李先念、黄克诚)小组处理。”2月7日,五人小组提出调整意见,先行开工,适当延长工期,压缩基建规模。4月13日,黄河干流第一个大型水利枢纽工程三门峡水库工程正式开工,1960年9月蓄水。

由于苏联专家对黄河泥沙估计不足,三门峡大坝建成后泥沙严重淤积,由潼关向渭河迅速扩展。不仅水库面临报废的危险,还严重威胁关中平原和西安市的安全。1965年三门峡水库改建,1968年完工。大坝左岸打通两个泄流排沙隧洞,8条引水发电钢管中的4条改成泄流排沙管。1970年第二次改建,1973年12月完工。打开大坝底部8个排水底孔,将另外4条引水发电钢管和1条改成排沙管的钢管降低13米,另行设计制造抗泥沙磨损的低水头水轮发电机,从而把高水头(需蓄水到一定高度)发电站改为低水头(利用水库自然径流)发电站。两次改建全部是中国自己设计,效果显著,加大了泄洪能力,减少了渭河下游的泥沙淤积,保证了黄河下游岁岁安澜。

1963年毛泽东决定考察黄河

1952年10月30日,毛泽东在考察黄河兰封段时说:“李白说‘黄河之水天上来’,我真想骑着毛驴到天上去,从黄河源头一直走到黄河入海口,我要看看黄河究竟是怎么一回事。”这个愿望在毛泽东心中十几年了,斯诺访问陕北时曾问他卸任后最想做什么,毛泽东回答说他想骑马沿黄河进行考察。