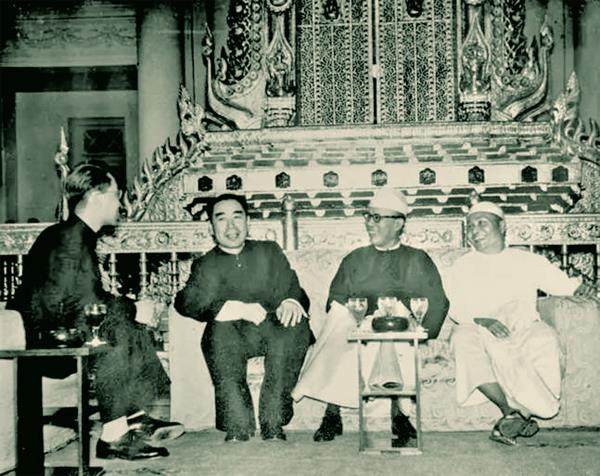

新中国成立之初,毛主席、周总理和缅甸吴努总理、吴奈温将军等领导人解决中缅复杂的边界争端时,以高度的政治睿智和外交技巧,坚持中缅两国政府双边和谈,决不让美国插手,公平合理地修改了对中国不利的国界线,为国与国之间解决边界争端等双边问题创造了优秀范例。

解决中缅边界问题,困难重重

英国殖民主义者殖民缅甸后,对中国领土虎视眈眈,挑起了中缅边界争端。清政府、国民党政府先后两次和英国殖民当局进行议界勘界,但殖民主义者贪得无厌、恃强凌弱、趁火打劫、虚伪无信,跨时近60年,迫使中国政府签订了四个不平等的边界条约,给中国留下大患,如南段佤山区的“1941年线”,中段瑞丽江边的“永租地”和尖高山以北的一段未定界,致使新中国在中缅边界谈判中,处于不利地位。缅方坚持四个边界条约,坚持中缅边界已定,强调全盘继承英国殖民时期所定边界;中方坚持认为,历史上定的中缅边界不公平合理,必须调整修订。

当时,国人要求推倒不平等条约的呼声高涨。可是新中国成立伊始,百废待兴,国力薄弱,急需医治战争创伤,还忙着抗美援朝,保家卫国。在中国忙于抗美援朝之际,美国拉拢八个国家缔结了地区性军事同盟条约《东南亚条约》(又称《马尼拉条约》),围堵遏制新中国。美国不仅怂恿、援助台湾蒋介石集团“反攻大陆”,同时还制定“白纸方案”,唆使逃亡缅甸的国民党军李弥残部打回云南,并且不择手段地离间中缅友好关系,迫使新中国既要前门打虎又要后门打狗。

直到《朝鲜停战协定》签字后,毛主席、周总理才分出精力着手考虑解决中缅边界问题。1954年12月,缅甸总理吴努访华,和周总理启动了中缅边界谈判,双方在北京发表《中缅两国总理会谈公报》,确认“中缅两国边界尚未完全划定”的事实,“必须根据友好精神,通过正常的外交途径解决此项问题”,还达成了对未定界维持现状的默契。但双方对边界的诉求分歧严重,中方要挽回历史造成的损失颇为被动、困难。

“国中之国”胎死腹中

败逃缅甸境内的国民党军李弥第8军残部,当地边民称之为败军。这股败军给了美国插手挑事的机会,使中缅边界问题复杂化。

李弥叫嚣:“再打回野人山去,也要和共产党周旋到底!”1952年夏,他指挥败军搞过一次“反攻”,一时占领了沧源、耿马、双江等边地县城。被我边防军击败后,李弥退到中缅未定界的山区,继续指挥败军进行反共活动。在缅甸孟撒修建了机场,台湾当局的C-47运输机每周两次往返,运来美式M-1步枪、五○口径轻机枪、反坦克炮等武器。

美国驻泰国武官谢尔按照“白纸方案”,奉命在曼谷开设了一家“海军公司”,公开为李弥败军提供支持和补给,“慷慨援助”的目的,就是唆使这股败军趁中国忙于抗美援朝时打回云南,扰乱中国后方,把红色中国扼杀在摇篮里。

李弥败军的活动迅速扩散到了萨尔温江以东大片地区,控制了果敢、佤邦、景栋等地区的贸易和鸦片种植,还把勐卯三角地当成了粮仓,在那里设了所谓“第三军区”。