放飞非遗风筝,助力村民致富

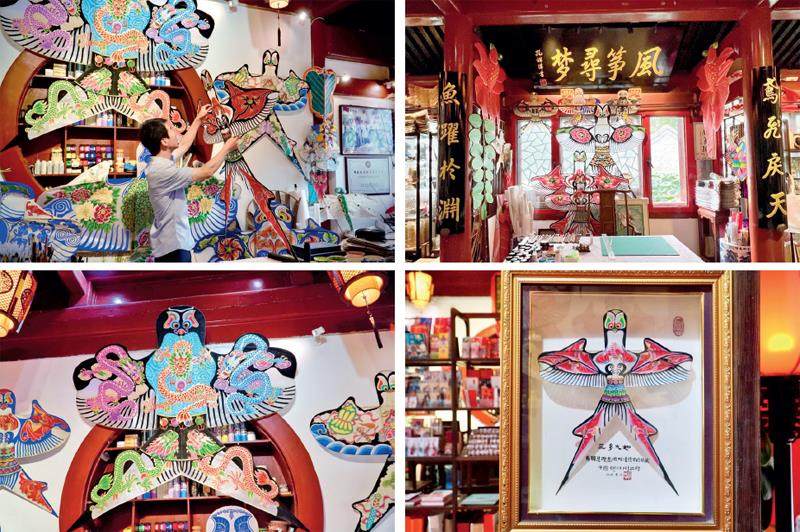

“笔尖放这儿,将颜色由深到浅、由内到外晕染开……”在北京大观园的“芦雪庭”内, 曹氏风筝第四代传承人缪伯刚正耐心地与前来体验风筝制作的小朋友们一同绘制北京传统沙燕风筝。

今年是“曹雪芹风筝手工坊”进驻大观园的第10个年头,走进手工坊,目之所及,是琳琅满目的传统样式风筝、缪师傅赠送外宾风筝的合影、明星艺人拍摄的风筝大片以及风筝的文创产品……

在这里,缪师傅用一双巧手编织着“风筝寻梦”的故事。缪师傅告诉《中国经济周刊》记者,在距离北京大观园1300多公里的缪家村,那里还有更多关于“风筝寻梦”的故事。

小风筝也有大商机

2018年春节,作为“乡贤”的缪伯刚回到家乡浙江省宁波市奉化区缪家村,他提议在当地引入风筝产业,这个建议得到当地的大力支持。

宁波市奉化区委宣传部副部长马钧告诉《中国经济周刊》记者,早年缪家村村民多以务工为生,村里小加工业发达,很多人家办作坊生产劳保手套等用品。“为了打造‘风筝村’,缪家村进行了一系列的微改造、精提升。”马钧说。

此外,风筝产业利用当地“闲置”厂房,每年创收16万元。缪家村计划新建一家四合院式的民宿,引入第三方运营团队投入营运,每年可为村集体增加至少20万元经济收入,形成“吃、住、行、游、购、娱”一体化全产业链,多渠道助力村民增收致富。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《中国经济周刊》2024年16期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅