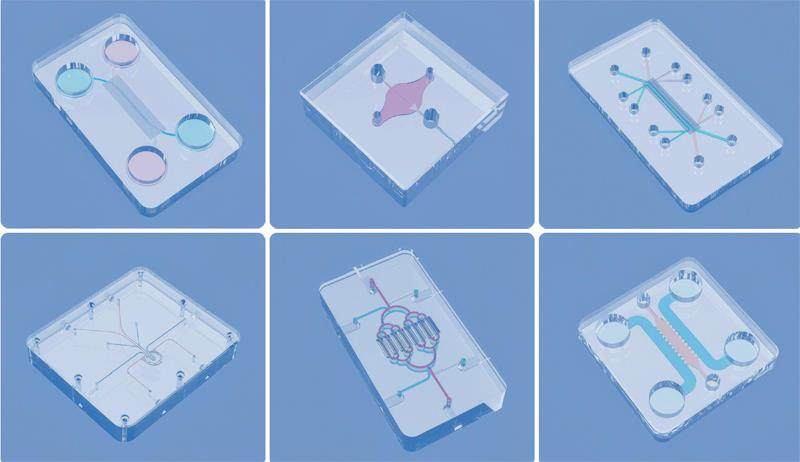

现在你捏起了一块透明的材料,比硬币大不了多少,质地柔软、有弹性,分布着一蓝一红两条简洁的通道。

如果告诉你,这是一种另类的“人体器官”,待接入电机和动力装置,一个微型的“人体器官系统”就开始运转——请不要惊讶,这并非科幻片中的情节。

它叫作器官芯片,是围绕人体某一器官的细胞而构成的微生理系统。科学家们借助计算机微芯片的制造方法,将目标器官的细胞注入其中,并通过各类“通道”输入氧气、培养液等,构建出接近于人体内的生长环境,使细胞具有生长活性。

这样,在一种工程化的手段下,人的器官被“移”进了一片薄薄的、可供疾病和药理研究的芯片里。

听起来似乎离我们很遥远,但通过生物医药的研发和应用链条,器官芯片的革新性或许不久就会为我们所感知。

动物实验的“替代方案”

当一枚器官芯片出现在眼前,它给人的感觉是,非常简洁。为了便于光学观察,它必须透明且轻盈;为了模拟人体的柔软和弹性,让细胞贴附,它用一种名为聚二甲基硅氧烷(PDMS)的有机硅材料做成。

但它可以很复杂。红、蓝两条通道,不过是对氧气和培养液等流体的简要呈现。实际上,它可以构造出更多的通道,以接通声波、电磁等等任何需要给出环境模拟的信号。

在内部,透明的工程膜组成了器官细胞的微观组织界面。例如,一枚注入肺泡器官细胞的芯片,分为上皮细胞、基底膜、内皮细胞三层,以模拟真实的肺泡结构及其功能。

“相当于把我们的微组织器官直接‘复刻’到芯片上来,再通过电、热、生化等环境的人为控制,实现对器官细胞反应状态的观察和分析。”安徽骆华生物科技有限公司研发部负责人刘亮亮说。骆华生物是一家脱胎于中国科学技术大学技术转化的公司,自2019年起专注于器官芯片的开发与生产。

这样的设计,最开始是为了解决药物测试的难题——动物实验的成本实在是太昂贵了。

新药研发存在着残酷的“双十定律”:平均花费10年时间、10亿美元,才有可能研发出一款新药,并且,大约只有10%的新药能被批准上市。而药物在进入临床研究前,普遍需要在动物模型上验证有效性和安全性。

但是,动物并不是足够好的药物评价工具。一方面,动物的生理系统与人类相去甚远,其药物效果评估不一定准确适用于人体;另一方面,动物实验具有伦理压力。

因此,更能准确再现和反映人体真实生理环境和药物反应的生理模型,也就是动物实验的“替代方案”,一直是制药界的追求。

2010年,哈佛大学唐·英伯格教授等人构建的肺器官芯片成果在《科学》上得到发表,器官芯片由设想落地为现实。到今天,器官芯片已经发展到肝、心脏、肠、肾、血管、肿瘤组织等等类型。

这些器官芯片,正在渗透药物研发的关键环节。

“目前,我们正在跟药企合作一个高尿酸血症模型,它针对的是痛风特效药的开发。”骆华生物创始人、董事长苗春光介绍。当前市面上治疗痛风的特效药种类少、副作用大,一个重要原因是,在动物试验阶段,小鼠的生理模型不够精准,鼠类的代谢系统与人体不同。