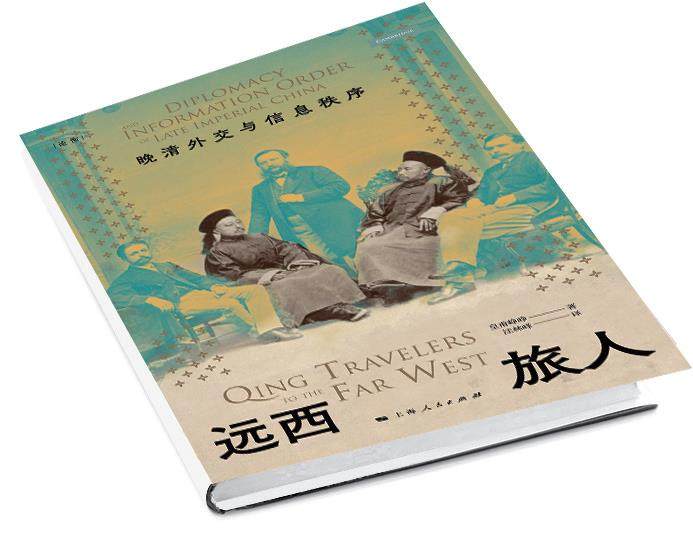

《远西旅人:晚清外交与信息秩序》

皇甫峥峥 著

汪林峰 译

上海人民出版社

2024年6月

在《远西旅人》一书中,美籍华人历史学者皇甫峥峥考察了六个不同身份(斌椿、志刚、张德彝、郭嵩焘、曾纪泽、薛福成)的旅西使臣遗留的文字,从传媒学角度对晚清与西方建立外交信息体系的过程做了深入的调查与建构。可以说,该书的写作目的,很好地回答了一个问题—“晚清是如何书写‘西方’的?”

这不是一个新的话题,早在上世纪,哈佛大学的费正清教授就提出了“冲击——回应”模型。在这一模式下,晚清中国受西方技术思想的冲击,展开了对西方的回应,最终融入了世界范围内的外交体系。这种模式将中西方放在了二元对立的位置,中方显得相当被动,而受其影响,晚清人对于西方的论述,常常被断章取义,很少有人注意其中内涵的丰富信息。

皇甫峥峥没有接受费正清的“冲击——回应”范式,她具备宏观的观察能力,同时采纳了微观的视角,重新审视东西方的相互接触,通过个体的行为,重构历史的细节。

明治维新之后,日本翻译了很多西方经济、哲学、新闻、国际等方面的著作,里面有大量在东方从来没有过的名词。比如,革命、民主、经济、艺术、社会、干部等词汇,就是清末民初的知识分子留学东瀛时转译过来的西学新知,后来经历了大范围的使用和推广,这些“和制汉语”悄然汇入了现代汉语体系,我们常年浸润其中而没有意识到它们是外来的事物。

在皇甫峥峥看来,日本的确主导了20 世纪初西方知识向中国的传播,但是,在1895 年之前,来自日本的影响并不是清朝文人获取外部世界知识的主要渠道;晚清文人对西方文化的自觉能动反应,也远远超过费正清的“冲击——回应”模式。清代涉外人士如何“书写”西方、诠释西方?皇甫峥峥力图通过他们的活动揭示他们所经历的流动性、异质性和矛盾性。

这本书抓住了历史的重要节点。作者指出,晚清的总理衙门是获取信息的主动方,这一机构赋予了“开眼看世界”的人们以新的使命——将未知的、源自西方的概念,整合进已有的、属于自身的信息框架。书中六位使臣对自身责任与西方世界的不同看法,反映了这一使命的不确定性,而其思想的转变与外交体系的日趋成熟,正是整合信息框架的成果。

以第四章所描述的对象——身为学者的郭嵩焘为例,他曾多次担任英、法、俄等国的外交公使,对西方外交体系与语言框架有着深刻认识,但在其笔下,亦不乏现在看来不妥乃至荒谬的内容,比如,对殖民体系道德的赞扬与对国际法理解的局限性。